欧州、特にドイツにおける電気自動車の急激な普及

Tramino/iStock

ドイツでは先月ついにガソリン車のシェアを抜く

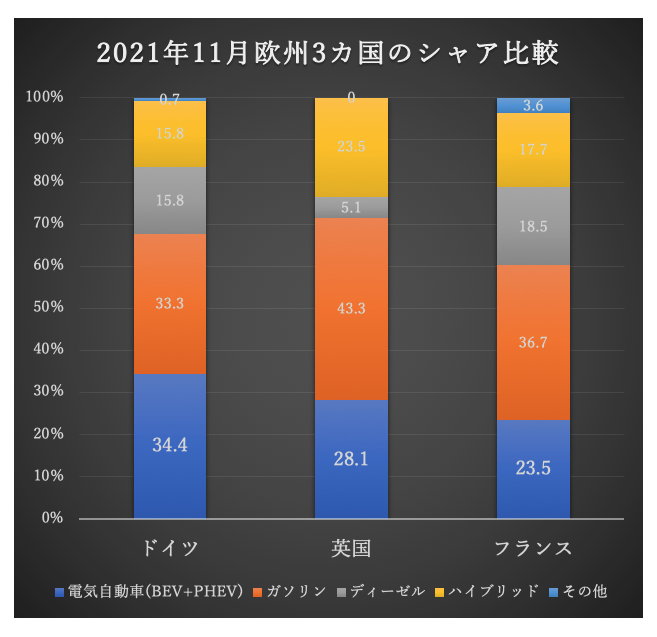

欧州においては官民一体でのEVシフトは急激に進んでいる。先月2021年11月のドイツのEV(純電気自動車:BEV、プラグインハイブリッド車:PHEV)のシェアは34%を超えてガソリン車を超えた。これは北欧などの小国を除くと初めてのことだと思う。またその他英国やフランスのEVのシェアも20%を大きく超えてきている。

この数字は少なくとも欧州においてはEVは既にマイナーな存在を脱して、主要車種になったことを意味し、更に急激な上昇が続けば「2030年を待たずに、そのずっと前に50%を超えてくることすら容易に予想できる。これは今までのどの予想を上回る速いペースである。(グラフ1及び2参照)

グラフ1:2021年11月の欧州主要三カ国でのEVのシェア

欧州各種資料から著者作成

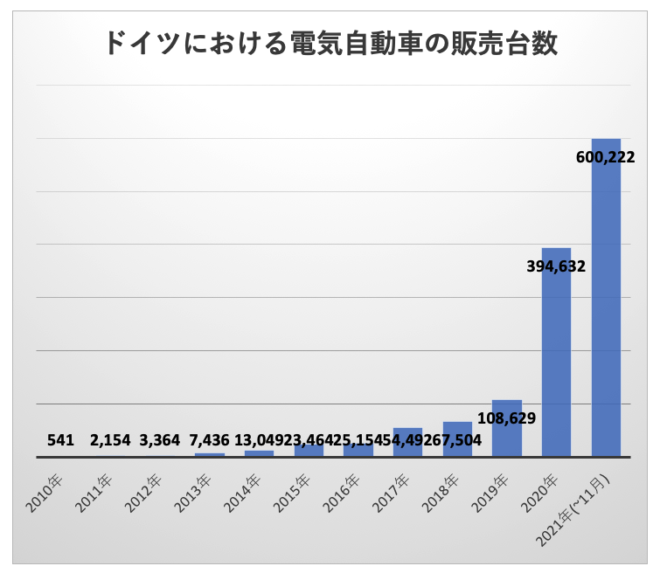

またドイツの販売台数を見ると2020年及び2021年に大幅な増加を見ている。2021年の数字は11月までの販売台数を示し、例年税金の関係でEVの販売台数が一番多い12月を含めると今年は70万台を超えるのは確実と思われている。

グラフ2:ドイツの近年の自動車販売の推移

欧州各種資料から著者作成

ドイツで近年、EVが急速に普及した要因

(1)2020年及び2021年に魅力的なEVが多く発売された

「電気自動車」という単一車種があるわけでなく、売れるか売れないかは本来それぞれのメーカーのそれぞれの車種の魅力にかかっている。

ヨーロッパでは2020年及び2021年に多くの新型EVが発売され、それぞれベストセラーに名を連ねている。新車種は今までのEVの弱点をカバーしてすべて販売では成功を収めている。

- ルノー Zoe(2020年全面モデルチェンジ)

- VW D.3(2020年新発売)

- VW D.4(2021年新発売)

- Dacia Spring(2021年新発売)

- テスラ model Y(2021年新発売)

- Skoda Enyaq(2021年新発売)

- Peugeot 208e(2020年新発売)

(2)メルケル政権による強力な促進策

メルケル政権は、ドイツの最大の競争産業である自動車産業の国際優位を絶対に保つとの方針によりEVでのドイツの先行性維持のために

- 補助金の大幅増加

ドイツはEVに対する補助を年々ましており、来年からはその額が120万円弱にもなる。

これだけの補助があれば、イニシャルコストで内燃機関車と並ぶので、燃料費を始めとする年間維持費が安いEVに。

4000ユーロ→6000€ (2019年から)→7500€(2020年から)→9000€(2022年から)

- 充電インフラへの大幅補助

2025年までに100万箇所の公共充電スポットの整備の計画のもと、毎年大規模な充電スポットの新設が行われるとともに民間の充電スポットへの補助金も充実させてきている。

日本の現状

日本でも昨年、2020年に久しぶりにEVの新車が2車種デビューした。(ホンダのHonda-e、マツダのMX-30EV)。しかしホンダのHonda-eは発売1年でも総発売数が700台強と低迷しており、マツダはEVのみの台数を発表していないがホンダより更に発売台数は少ないと思われる。

これは欧州での新車デビューした各車種が最低でも「月間」5000台規模なのに比べて比較にもならない低さである。

日本でのEVの販売シェアは2020年は1%程度にとどまったと推察されており、今年も同じ程度でしかないと思われる。

販売台数でもシェアでも日本とドイツではEVの普及に埋めがたい大きな差がついており、日本は周回遅れどころか、3週遅れの現状である。

これからドイツを始めとする欧州勢に追いつくためにはもっと思い切った政策が必要な時期に差し掛かっていると言える。

(追記)中国も11月の販売実績ではEVのシェアは16%超えだったようだ。更に情報を集めて追加情報として提供したい。

関連記事

-

国会事故調査委員会が福島第一原発事故の教訓として、以前の規制当局が電気事業者の「規制の虜」、つまり事業者の方が知識と能力に秀でていたために、逆に事業者寄りの規制を行っていたことを指摘した。

-

2012年9月19日に設置された原子力規制委員会(以下「規制委」)が活動を開始して今年の9月には2周年を迎えることとなる。この間の5名の委員の活動は、本来規制委員会が行うべきと考えられている「原子力利用における安全の確保を図るため」(原子力規制委員会設置法1条)目的からは、乖離した活動をしていると言わざるを得ない。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 論点⑫に「IPCCの気候モデルは過去の気温上昇を再現でき

-

2018年4月全般にわたって、種子島では太陽光発電および風力発電の出力抑制が実施された。今回の自然変動電源の出力抑制は、離島という閉ざされた環境で、自然変動電源の規模に対して調整力が乏しいゆえに実施されたものであるが、本

-

G7では態度表明せず トランプ政権はイタリアのG7サミットまでにはパリ協定に対する態度を決めると言われていたが、結論はG7後に持ち越されることになった。5月26-27日のG7タオルミーナサミットのコミュニケでは「米国は気

-

会見する原子力規制委員会の田中俊一委員長 原子力規制委員会は6月29日、2013年7月に作成した新規制基準をめぐって、解説を行う「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方に関する資料」を公表した。法律、規則

-

貧困のただなかにある人達は世界の大企業をどうみるだろうか。あるいは、貧困撲滅が最大の政治課題である途上国政府は世界の大企業をどうみるだろうか。

-

トヨタ自動車が、ようやく電気自動車(EV)に本腰を入れ始めた。今までも試作車はつくっており、技術は十分あるが、「トヨタ車として十分な品質が保証できない」という理由で消極的だった。それが今年の東京モーターショーでは次世代の

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間