IPCC報告の論点㊷:メタンによる温暖化はもう飽和状態

Francesco Scatena/iStock

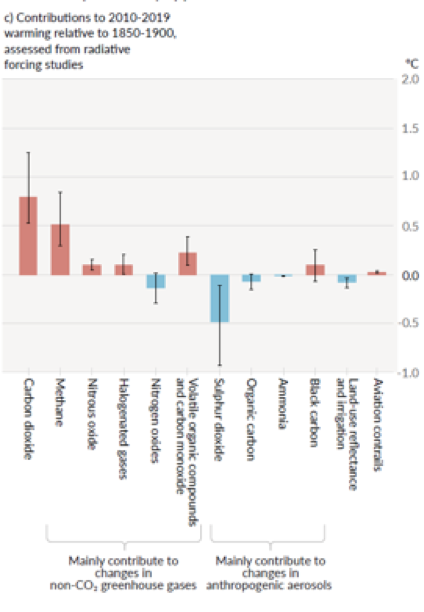

メタンはCO2に次ぐ温室効果ガスとして知られている。IPCC報告を見ると、過去、CO2による温暖化が約0.8℃だったのに対してメタンは約0.5℃の温暖化を引き起こした、としている(下図の左から2番目のMethane)。

Figure SPM.2

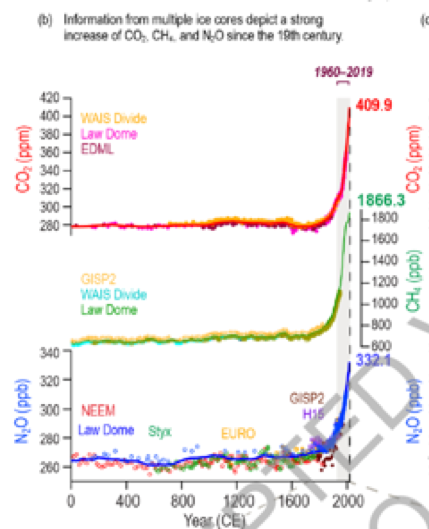

そして、メタンの濃度は600ppb程度で過去2000年の間安定していたが、1850年ぐらいから急激に上昇し、いまでは約3倍の1866ppbに達したとされる。

Figure TS.9

・・・と見ていると、すわ、メタンを減らさないと大変だ、という気分になりがちだが、じつはそうでもない。

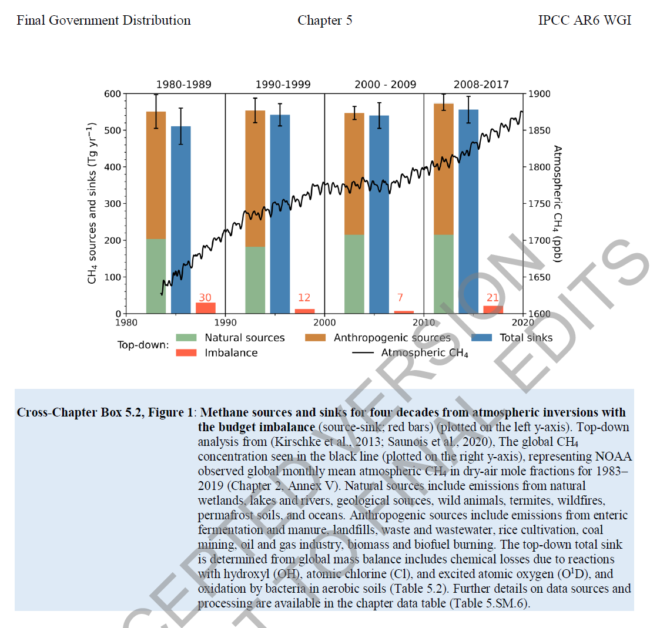

本文5章中にある次の図を見ると、メタンには

- 人為的発生源(Anthoropogenic)として、化石燃料産業や酪農・水田、それに廃棄物処理等があるが、

- 湿地などの自然排出源(Natural sources)も大きい。

加えて、

- 大気中ではOHラジカルとの反応で9年程度で分解される等、自然減もある(Total Sinks)

ということが分かる。

大気中のメタン濃度はこのバランスで決まるが、結構な振動がある。だいたいは右肩上がりで増えてきたが、2000年代初めの数年は、いくら人為的にメタンを排出しても、まったく濃度が増えなかった(図中の折れ線、右軸)

なぜこんな不思議なことが起きるかというと、詳細は議論が百出している状態で理由は定かになっていない。

ただ言えることは、メタン濃度が高くなった現在の状態では、メタンの分解量が多くなり、人為的な排出量とほぼバランスしているということだ。

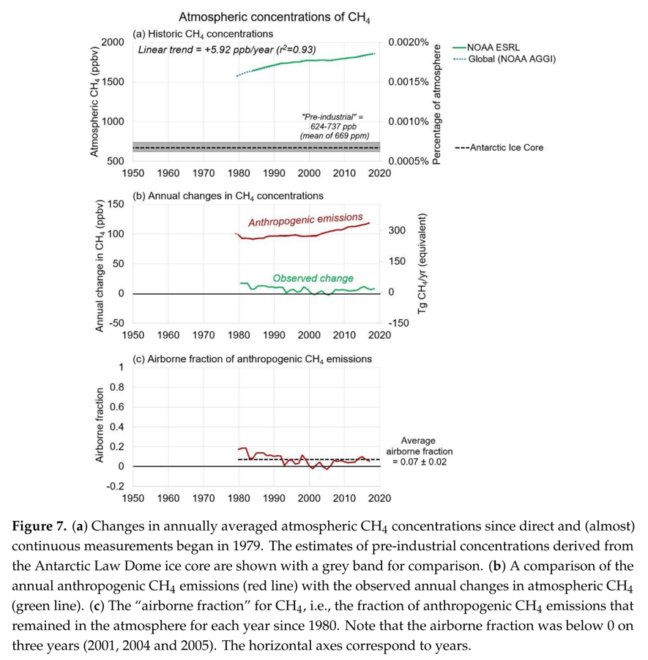

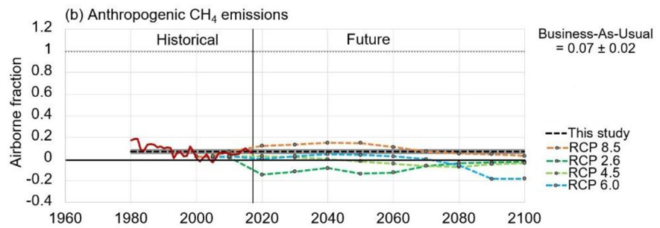

Connolly(2020)の分かり易い図を紹介しよう。

すなわち、(a)でメタン濃度は徐々に増えているが、(b)を見ると人為的排出が増えているのに対して、濃度は殆ど増えていない。(c)でairborne fraction(大気に残る割合)としているのは、大気中のメタン量の増加を人為的排出量で割った値である。すると、平均して、人為的排出量の僅か7%ずつしか大気中のメタンの量は増えていない。

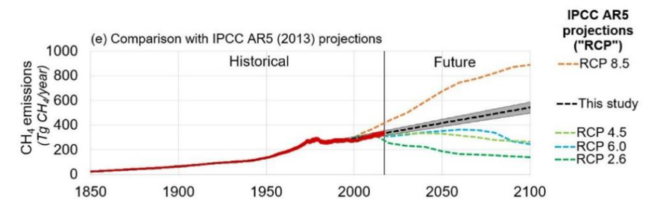

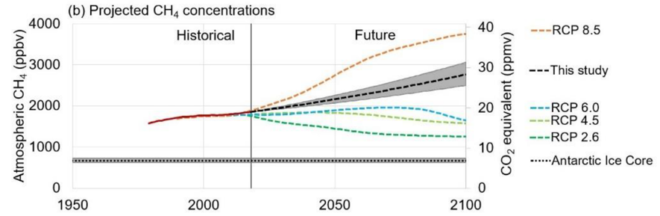

メタンの濃度がほぼ飽和していることは、IPCCのシナリオにも反映されてきた。Connollyによる下図を見ると、極端に排出が増えるRCP8.5は例外として、より現実的で排出量が今後あまり変化しないRCP4.5やRCP6.0の場合でも、大気中の濃度は今後は急上昇をすることなく、あまり増加せずほぼ横ばいである。Airborne fractionをみても、過去の平均の0.7よりもさらに低くなっている。(図中でThis studyとなっている部分は説明を割愛する)

メタンの地球規模のバランスについてはまだ科学的によく分からないことが多いが、すでに大気中のメタンの量は飽和状態にあり、現在の世界の排出量を継続してもほとんど増えなくなっているということは朗報だ。今後、メタンによる温暖化が激しくなることを心配しなくてよいからだ。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

・IPCC報告の論点㉗:温暖化は海洋の振動で起きているのか

・IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

・IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあったのか

・IPCC報告の論点㉚:脱炭素で本当にCO2は一定になるのか

・IPCC報告の論点㉛:太陽活動変化が地球の気温に影響した

・IPCC報告の論点㉜:都市熱を取除くと地球温暖化は半分になる

・IPCC報告の論点㉝:CO2に温室効果があるのは本当です

・IPCC報告の論点㉞:海氷は本当に減っているのか

・IPCC報告の論点㉟:欧州の旱魃は自然変動の範囲内

・IPCC報告の論点㊱:自然吸収が増えてCO2濃度は上がらない

・IPCC報告の論点㊲:これは酷い。海面の自然変動を隠蔽

・IPCC報告の論点㊳:ハリケーンと台風は逆・激甚化

・IPCC報告の論点㊴:大雨はむしろ減っているのではないか

・IPCC報告の論点㊵:温暖化した地球の風景も悪くない

・IPCC報告の論点㊶:CO2濃度は昔はもっと高かった

■

関連記事

-

笹川平和財団が発表した「プルトニウム国際管理に関する日本政府への提言」が、原子力関係者に論議を呼んでいる。これは次の5項目からなる提言である。 プルトニウム国際貯蔵の追求:「余剰」なプルトニウムを国際原子力機関(IAEA

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 5月22日に放映されたNHK・ETVの「サイエンスZERO」では、脱炭素社会の切り札として水素を取り上げていたが、筆者の目からは、サイエンス的思考がほとんど感じられない内容だっ

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

アゴラチャンネルにて池田信夫のVlog、『地球温暖化はあと2℃以内』を公開しました。 ☆★☆★ You Tube「アゴラチャンネル」のチャンネル登録をお願いします。 チャンネル登録すると、最新のアゴラチャンネルの投稿をい

-

本年9月の総選挙の結果、メルケル首相率いるキリスト教民主・社会同盟(CDU)は全709議席のうち、246議席を獲得して第1党の座を確保し、中道左派の社会民主党(SPD)が153議席で第2党になったものの、これまで大連立を

-

菅首相が10月26日の所信表明演説で、「2050年までにCO2などの温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目指す」旨を宣言した。 1 なぜ宣言するに至ったか? このような「2050年ゼロ宣言」は、近年になって、西欧諸国

-

今週、ドイツ最大の週刊紙であるDie Zeit(以下、ツァイトとする。発行部数は100万部をはるかに超える)はBjorn Stevens(以下、スティーブンス)へのインタビューを掲載した。ツァイトは、高学歴の読者を抱えて

-

前回に続き、2024年6月に米下院司法委員会が公表した気候カルテルに関する調査報告書についてお届けします。 (前回:気候カルテルの構図はまるで下請け孫請けいじめ) 今回は、司法委員会の調査に対して気候カルテルが逃げ回って

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間