戦時の「脱炭素モラトリアム」その便益とリスク

Andrii Yalanskyi/iStock

欧米エネルギー政策の大転換

ウクライナでの戦争は、自国の化石燃料産業を潰してきた先進国が招いたものだ。ロシアのガスへのEUの依存度があまりにも高くなったため、プーチンは「EUは本気で経済制裁は出来ない」と読んで戦端を開いた。

米国バイデン政権も国内の化石燃料産業を冷遇してきた。結果、国際的な石油・ガス価格は高騰した。これは石油・ガスの輸出を経済・財政の最大の柱とするロシアに力を与えることになった。

いま欧州各国はロシアのガス依存を減らし、石炭、LNG、原子力を増やそうと躍起になっている。米国も野党共和党が石油・ガスの環境規制緩和と増産を猛然と訴えている。何れも、これまでの脱炭素一本やりの政策からは根本的な変化である。

この変化の必要性は切迫している。だがこれまでの脱炭素政策を自己否定することになるので、政権交代をしない限り、路線変更の歩みは遅いかもしれない。

脱炭素モラトリアムの便益

さてプーチンと欧米の対立が長引くとなると、日本も他人事ではない。ロシアが世界市場から締め出されることで、石油・ガスは品薄になり、価格が高騰する。

いまや日本のエネルギー政策の国際的な地合いも完全に変わった。

日本も、安価で安定なエネルギーを活用することで、内外のエネルギー価格の高騰を防ぎ、物価のインフレを抑制するのみならず、ロシアの最大の収入源を絶たねばならない。

これにはまず原子力発電の速やかな再稼働が第一である。

次いで、石炭火力発電所を可能な限り稼働させるべきだ。これによって不要になったLNGは欧州などに転売すればよい。

工場や家庭では石油・ガスを使っているため、価格高騰に直面している。せめて電気だけでも低廉にすべきだ。このため、再生可能エネルギーの導入などのコスト増になる政策は停止すべきだ。

以上のような政策は、2030年にCO2をほぼ半減する(46%削減)という現行の政府目標と整合しない。

したがって、脱炭素についてはモラトリアム(一時停止)が必要だ。それによって、石炭の最大限の利用と再エネ導入の停止をすることが出来る。

脱炭素モラトリアムのリスク

以上は脱炭素モラトリアムの便益であったが、ではその環境リスクはどの程度か。

日本の2020年のCO2排出量は11.5億トンだった(環境省)。

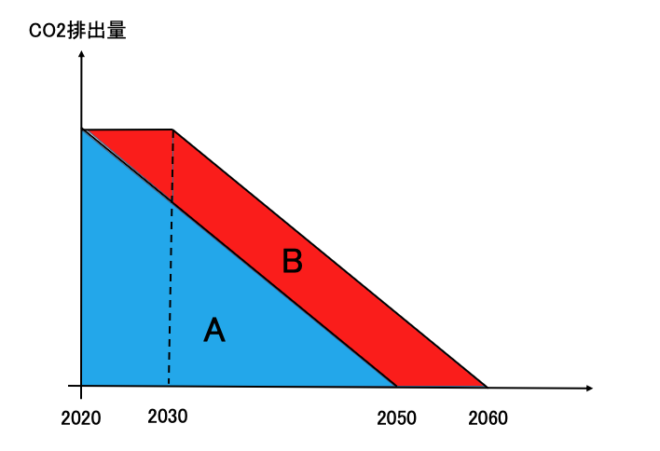

図のように、これを直線的に2050年までに0にする場合には、累積のCO2排出量はAの面積となる。これに対して、今後10年脱炭素モラトリアムをしてから10年遅れで0にする場合には、累積のCO2排出量にはBの面積が加わる。

この追加分のBによる気温上昇を計算しよう。

まずCO2排出量は、

10年間 × 11.5億トンCO2/年 = 115億トンCO2 = 0.0115兆トンCO2

累積排出量と気温上昇は下記のTCRE係数を用いて計算する。

(注:この計算方法はIPCCのモデルの結果を用いている。詳しくは拙著「地球温暖化のファクトフルネス」を参照)

TCRE:1.6℃/兆トンC = 0.44℃/兆トンCO2

そうすると両者の掛け算で、

Bによる気温上昇は、 0.44℃ × 0.0115 = 0.0051℃

となる。

いま戦時に於いて、「エネルギーの安定・安価な供給および世界平和への寄与」という便益と、気温上昇0.0051℃というリスクを比較衡量するならば、どちらが大であろうか。答えは自明であろう。

■

関連記事

-

「口では福島支援と言いながらちっとも支援していない」。原子力規制委員会の田中俊一委員長は9月11日の記者会見で、福島第一原発事故の汚染水漏れで福島県や近県の水産物を敬遠する動きが国内外で強まっていることに不満を示した。

-

米国はメディアも民主党と共和党で真っ二つだ。民主党はCNNを信頼してFOXニュースなどを否定するが、共和党は真逆で、CNNは最も信用できないメディアだとする。日本の報道はだいたいCNNなど民主党系メディアの垂れ流しが多い

-

はじめに 気候変動への対策として「脱炭素化」が世界的な課題となる中、化石燃料に依存しない新たなエネルギー源として注目されているのがe-fuel(合成燃料)である。自動車産業における脱炭素化の切り札として各国が政策的な後押

-

前回の英国に引き続き今度はアイルランドのアンケートの紹介。 温暖化対策のためにエネルギー(電気、ガス、石油、ディーゼル)へ課税することに、82%が反対、賛成は14%のみ(図1)。 他の項目は図2のとおり。 図の一番下の2

-

米国出張中にハンス・ロスリングの「ファクトフルネス」を手にとってみた。大変読みやすく、かつ面白い本である。 冒頭に以下の13の質問が出てくる。 世界の低所得国において初等教育を終えた女児の割合は?(20% B.40% C

-

影の実力者、仙谷由人氏が要職をつとめた民主党政権。震災後の菅政権迷走の舞台裏を赤裸々に仙谷氏自身が暴露した。福島第一原発事故後の東電処理をめぐる様々な思惑の交錯、脱原発の政治運動化に挑んだ菅元首相らとの党内攻防、大飯原発再稼働の真相など、前政権下での国民不在のエネルギー政策決定のパワーゲームが白日の下にさらされる。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 まずはCO2等の排出シナリオについて。これまでCO2等の

-

2023年からなぜ急に地球の平均気温が上がったのか(図1)については、フンガトンガ火山噴火の影響など諸説ある。 Hunga Tonga volcano: impact on record warming だがこれに加えて

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間