ウクライナ戦争で苦境に陥るバイデン政権のエネルギー政策

Bluberries/iStock

バイデン政権にとって昨年来のエネルギー価格高騰は頭痛の種であり、ウクライナ戦争は状況を更に悪化させている。

脱炭素をかかげるバイデン政権は国内石油・天然ガス生産の拡大とエネルギー独立をかかげるトランプ政権とは対照的に、発足直後からキーストーンパイプラインの認可取消し、石油・天然ガス掘削に関する環境規制の強化、連邦所有地におけるフラッキングのモラトリアムなど、化石燃料を敵視するような政策を推進してきた。

しかし昨年秋以降の世界的なエネルギー価格の上昇によるガソリン価格の高騰は、こうしたバイデン政権の政策への国民の反発をとみに強めることになっている。

バイデン大統領はガソリン価格の上昇の原因をプーチン大統領のウクライナ侵略に帰するコメントをたびたび行っているが、野党共和党や保守系のフォックスニュースは「ガソリン価格の高騰はウクライナ侵略よりもずっと前から進行していた。これはバイデン政権が国内の石油・ガス生産を抑制し、グリーン政策を推進してきたことによるものだ」と批判している。

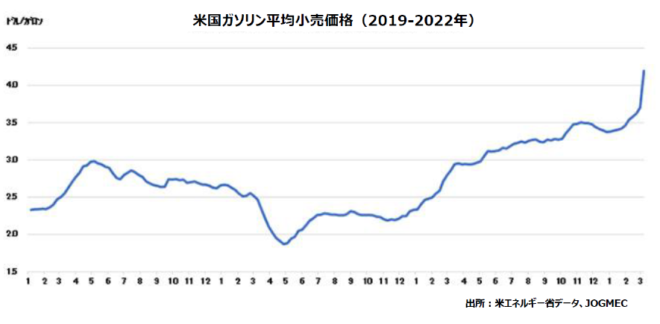

確かに米国のガソリン平均小売価格動向をみるとバイデン政権発足当初は2.5ドル/ガロンを下回っていたものが昨年末時点で既に3.5ドル/ガロンに上昇している。

バイデン政権はガソリン価格高騰を抑制するため、戦略国家備蓄の放出やOPECプラスへの増産要請等を行ってきたが奏功せず、2月末にはロシアのウクライナ侵略により、ガソリン価格は更に4ドルを超えることとなった。

グランホルムエネルギー長官は米国の石油・ガス産業に対して増産を要請しているが、化石燃料を敵視してきたバイデン政権に対する産業界の目は冷たい。3月初め、バイデン政権はロシア産石油、天然ガスの輸入を禁止したが、その穴を埋めるため、これまで制裁対象としてきたヴェネズエラからの輸入拡大やイラン核合意によるイラン原油の国際市場復帰を企図している。これも共和党から激しい攻撃を受けている。

こうした中、米国の調査機関ラスムッセンが3月初めに行った意識調査の結果は極めて興味深い。その概要は以下の通りである。

70% Favor Increased U.S. Oil and Gas Production

- 有権者の70%は輸入石油・ガスへの依存を低下させるため、米国政府は国内石油・ガス生産を推進すべきだと考えており、「そうではない」との回答は18%にとどまっている。党派別に見ると共和党支持層の87%、民主党支持層の55%、無党派層の70%が国内石油・ガス生産拡大を支持している。

- 52%の有権者は脱炭素、化石燃料生産抑制を掲げるバイデン政権の政策がトランプ時代よりも悪いと考えており、バイデン政権の政策の方が良いという回答(33%)を大きく上回っている。党派別に見ると民主党支持層の59%がバイデン政権の政策の方がよいと考えているのに対し、共和党支持層の78%、無党派層の56%はトランプ政権の政策よりも悪いと感じている。バイデン政権のエネルギー政策への評価を年齢別に見ると40以下ではポジティブ、ネガティブが分かれるのに対し、年齢層があがるほどネガティブな評価が強い。年収別に見ると10万ドル以下の有権者の間ではネガティブな評価が多数であり、20万ドル以上の有権者の間ではポジティブな評価の方が高い。

- 88%の有権者はエネルギー政策が今年の中間選挙の重要マターであると考えており、60%は「極めて重要である」と考えている。党派別に見るとエネルギー政策が中間選挙において「極めて重要」と答えたのは共和党支持層の71%、民主党支持層の60%、無党派層の60%である。

民主党の左派プログレッシブはウクライナ戦争前からバイデン政権に対し「気候緊急事態(climate emergency)」を宣言することを強く求めてきた。共和党やフォックスニュースでは「左翼社会主義者はコロナ緊急事態が終わったら、気候緊急事態を導入し、社会主義的政策を行おうとしている」とこれに強く反対している。ウクライナ戦争により温暖化への関心が低下することに対する危機感が強いのだろう。

ジョン・ケリー気候特使はロシアのウクライナ侵略の際、「戦争でCO2が沢山出る。戦争で温暖化対策がおろそかになることが心配だ。自分はプーチンが気候変動対策の取り組みに協力し続けてくれると期待している」と発言して保守派のマルコ・ルビオ上院議員等から冷笑された。

しかし、上記の調査結果をみる限り、米国民が気候変動対応よりもエネルギー価格引き下げに関心を有していることは明らかだ。またバイデン政権のエネルギー政策に対する支持が年収20万ドル以上の高所得層で高いことは、気候変動がリッチ・エリートのアジェンダであることも示唆している。

今秋の中間選挙は7ヵ月後に迫っている。ウクライナ戦争によって、エネルギー価格高騰が沈静化せず、エネルギー政策が重要なイシューになるとすれば、バイデン政権にとって大いに不利な材料になる。

上下両院で多数を失うこととなれば、昨年の気候サミットでバイデン政権が掲げた2030年50-52%減目標の裏づけとなる国内エネルギー温暖化政策の実施が極めて難しくなる可能性が高い。これがCOP26で盛り上がった脱炭素化へのモメンタムにどのような影響を与えるかを注目したい。

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

藤原かずえ 1月14日の「豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議」において、環境基準を超過する多数の汚染物質の濃度計測値が公表されました。この日の会議資料が公開されたのちに詳細に検討してみたいと思いますが、まず

-

北朝鮮が核実験を行う意向を、1月28日現在で示しています。この実験内容について、東京工業大学の澤田哲生助教に解説いただきました。

-

田中 雄三 温暖化は確かに進行していると考えます。また、限りある化石燃料をいつまでも使い続けることはできませんから、再生可能エネルギーへの転換が必要と思います。しかし、日本が実質ゼロを達成するには、5つの大きな障害があり

-

私は東京23区の西側、稲城市という所に住んでいる。この土地は震災前から現在に到るまで空間線量率に目立った変化は無いので、現在の科学的知見に照らし合わせる限りにおいて、この土地での育児において福島原発事故に由来するリスクは、子供たちを取り巻く様々なリスクの中ではごく小さなものと私は考えている。

-

シンクタンク「クリンテル」がIPCC報告書を批判的に精査した結果をまとめた論文を2023年4月に発表した。その中から、まだこの連載で取り上げていなかった論点を紹介しよう。 ■ IPCCでは北半球の4月の積雪面積(Snow

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回に続き、以前書いた「IPCC報告の論点③:熱すぎるモ

-

よく日本では「トランプ大統領が変人なので科学を無視して気候変動を否定するのだ」という調子で報道されるが、これは全く違う。 米国共和党は、総意として、「気候危機説」をでっちあげだとして否定しているのだ。 そしてこれは「科学

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間