揚水発電物語:夜に貯めて、昼間発電するは古いかも

R_Tee/iStock

先日3月22日の東京電力管内での「電力需給逼迫警報」で注目を浴びた「揚水発電」だが、ちょっと誤解している向きもあるので物語風に解説してみました。

【第一話】原子力発電と揚水発電

昔むかし、日本では原子力発電が盛んでした。原子力発電は出力の上げ下げが不得意なこと、設備費がコストの大半を占めるのでなるべく100%で動かすことが経済的なので、夜も昼もずっと100%出力で動かしていました。

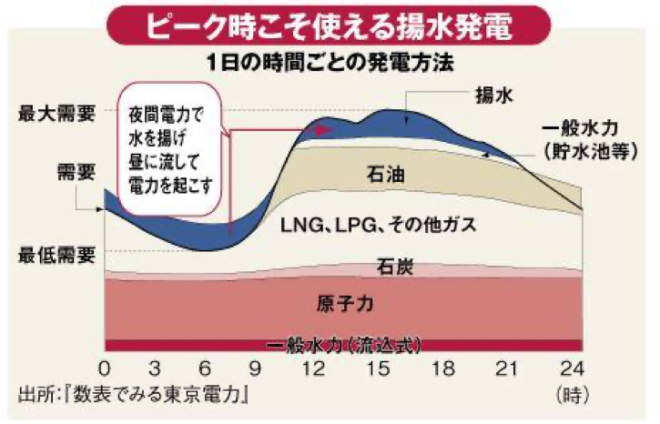

しかし原子力発電の比率が大きくなると、原子力発電と最低限動かしていなければならない火力発電所を合わせると、需要が大きく下る「夜間に電気が余ってしまう」ことにもなるので電力会社は、①夜間の電気料金を下げて需要を喚起し、更に②揚水発電を活用しました。

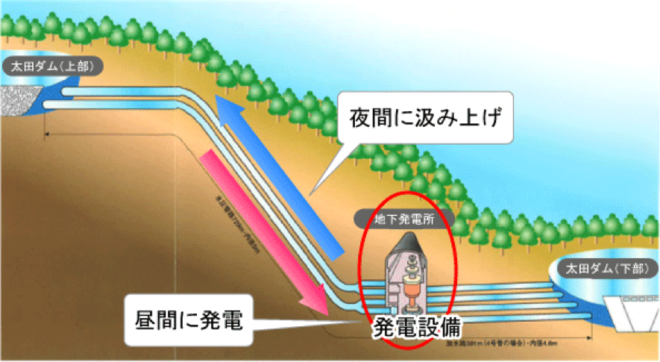

揚水発電は、夜間電力を使って水をポンプで高い所にある池に上げて、昼間のピークの時に水を落として発電をするものです。

図1 揚水の原理図

出典:首相官邸ホームページ

図2 原子力時代の揚水発電の役割図

出典:東京電力HP

【第二話】突然原子力が全部無くなった!

ところが大きな災害が起こり、原子力発電所の運転がすごく難しくなりました。幾つかの電力会社では原子力の発電量が全く無くなる事態にまでなりました。

そうすると夜間には電気が余ることは無くなり、夜間でも昼間と同じように石炭や天然ガス、石油を燃やして発電しなければならなくなり、深夜電力を安くする意味もなくなるとともに揚水発電も経済的には苦しくなりました(もともと稼働率も低いですし)。ただ昼間のピーク時にはどうしても揚水発電も必要なのですが。

【第三話】太陽光がやってきた

さて地球温暖化などの環境問題で「日本でも自然エネルギーの大量導入!」が叫ばれましたが、なぜか太陽光が一番優遇されてとんでもないスピードで導入されました。

そうすると今度は夜間でなく、天気の良い昼間に太陽光によって「昼間に電気が余る」と言う逆の事象が起こってしまいました。こうなると揚水発電も全く逆に昼間の余った電気で水を上げて太陽光のなくなった夜に使うという場面も出てくることになります。

ただ太陽光はお天気次第なので、雨の時は発電量が酷く減り(ただしゼロにはならない)ますので昼間の電気が余るどころか足らなくなり、揚水発電も昼間の電気の需要にも対応する必要があります。

これが今回起こったことなのでした。

■

リチウムイオン充電池もやってくる?

さてさて、電気を貯める技術は揚水発電でなく、圧縮空気で貯めるとか水素で貯めるとかの技術も開発されていますが、今一番有力なのは電気自動車に使う「リチウム電池」に貯めることです。

ただ最初は、

- コストがべらぼうに高い

- 電池の劣化への不安

などで全然進まなかったのですが、電気バスへの大量導入などでコストも下がり、劣化に関するデーターもたくさん取れたので近年海外では大いに普及が始まりました。

揚水発電とリチウムイオン充電池はどちらが優秀?

今の所、後から出てきた技術のリチウムイオン電池が遥かに優秀です。

① コストが安い

これから作る場合はリチウムイオン電池の方が遥かに安いし、今後は更にコストは下るでしょう。

② 応答性能も遥かに優秀

応答速度も二桁ほどリチウムイオン充電池が高い。ただしリチウムイオン充電池は必要以上に性能が高いとも言われます。

③ 建設期間

これもリチウムイオン充電池が優秀、土地さえあれば数ヶ月で建設可能。もちろん既存の揚水発電所は長く使うべきですが、新たに建設するのはあまり現実的ではないでしょう。

家庭用充電池や電気自動車の充電池も使える?

ドイツでは家庭用の太陽光バネルの60%には充電池が併設されているようですし、普及が著しいEVの電池を積極的にグリッドに接続するV2Gも普及が始まっています。これらもグリッドの安定化や非常時対策に活用することが考えられます。

北海道・新千歳のバッテリー併設メガソーラー

出典:LS産電

今回の電力供給の危機は「揚水発電」の重要性を認識させるとともに、今後の充電池の活用への議論を活性化させるでしょう。もちろん「蓄電」には揚水やリチウム電池以外の技術開発動向にも注目すべきです。

関連記事

-

核武装は韓国の正当な権利 昨今の国際情勢を受けてまたぞろ韓国(南朝鮮)の核武装論が鎌首をもたげている。 この問題は古くて新しい問題である。遅くとも1970年代の朴正煕大統領の頃には核武装への機運があり、国際的なスキャンダ

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

政府は今年6月にグリーン成長戦略を発表した。ここでは「環境と経済の好循環」を掲げ、その手段としてカーボンプライシング(炭素税)をあげているが、本書も指摘するようにこのメッセージは矛盾している。温暖化対策で成長できるなら、

-

バイデンの石油政策の矛盾ぶりが露呈し、米国ではエネルギー政策の論客が批判を強めている。 バイデンは、温暖化対策の名の下に、米国の石油・ガス生産者を妨害するためにあらゆることを行ってきた。党内の左派を満足させるためだ。 バ

-

山梨県北杜市の環境破壊の状況は異常で、もう取り返しがつかなくなっている。現場を見て、次の問題が浮かび上がる。第一の論点として、「環境にやさしい」という良いイメージで語られる太陽光が、一部地域では景観と住環境を破壊しているという問題がある。

-

欧州委員会は1月1日、持続可能な経済活動を分類する制度である「EUタクソノミー」に合致する企業活動を示す補完的な委任規則について、原子力や天然ガスを含める方向で検討を開始したと発表した。 EUタクソノミーは、EUが掲げる

-

福島原発事故の結果、現時点でも約16万人が避難しました。そして約650人の方が亡くなりました。自殺、精神的なダメージによって災害死として認定されています。

-

第6次エネルギー基本計画の素案が、資源エネルギー庁の有識者会議に提示されたが、各方面から批判が噴出し、このまま決まりそうにない。 電源構成については、図1のように電力消費を今より20%も減らして9300~9400億kWh

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間