ESGの不都合な真実:特集ページ『STOPPING ESG』の紹介

ronniechua/iStock

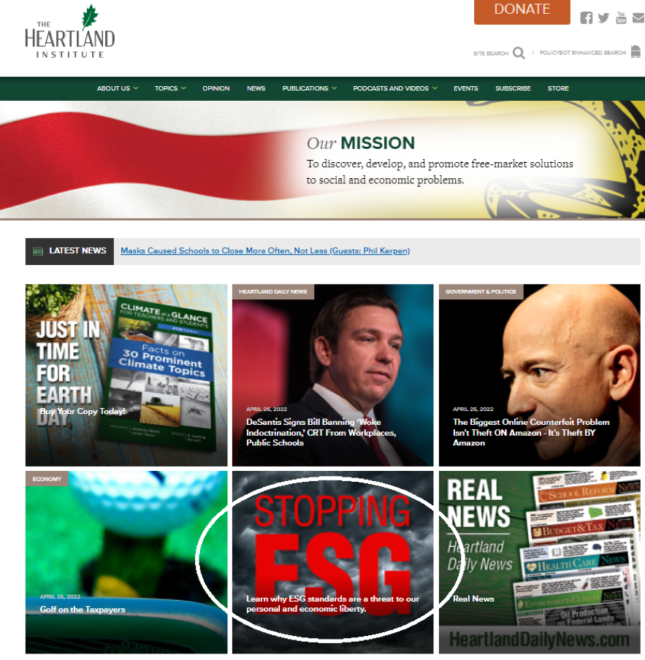

米国の保守系シンクタンクであるハートランド研究所が「STOPPING ESG」という特集ページをつくっているので紹介します。同研究所トップページのバナーから誰でも入ることができます。

https://www.heartland.org/ESG/esg

STOPPING ESGのページに入ると冒頭に4つの論文があり、この4つの論文をまとめたレポートがPDFファイルで掲載されています。以下、企業でESG業務に関わっている筆者が興味深いと感じた記述を抜粋します。

現在、数多くのESGモデルが存在するが、エリートや左翼関係者が好む活動を推進するという共通の目的を持っている。例えば、国際ビジネス評議会(IBC)が開発した指標は、「年齢層、性別、その他の多様性指標(民族性など)の従業員比率」で企業をランク付けする。言い換えれば、アジア人とヒスパニック系労働者の比率が「間違っている」企業は、たとえその企業が消費者により良い製品やサービスを提供し、より高い利益を得ていたとしても、「正しい」比率の競合企業より低いESGスコアを与えられる可能性がある。

ESG課題への取り組みを強制された場合、企業価値が損なわれる可能性がある。例えば、多様性を満たすという理由だけで不適格な候補者が役員やマネージャーに選ばれると、長期的には最適でない企業パフォーマンスにつながる。さらに、ESGを強制的に導入させられた多くの企業は、実績のあるビジネス手法や収益性の高い製品・サービスを放棄することになる。

国際ビジネス協議会(IBC)が推進するシステムは45の指標があり、全く異なるタイプのデータを組み合わせている。IBCの方式では、”研究開発費 “や “社会的投資 “などの定量的な指標と、”目的主導型経営”などの定性的な指標を混ぜ合わせている。

これらの記述は、2021年6月にアゴラで筆者が指摘した内容に通じます。

“前回述べた通り、定量的に把握可能なCO2や化学物質の排出量、水の使用量ですら、業種や規模が異なる企業を比較するのは難しいはずです。

(中略)

S(社会)、G(企業統治)ではEよりもさらに定性的な項目が目立ちます。

(中略)

定量的な数字を示せる社会貢献活動の支出額や参加人数、ボランティア休暇・青年海外協力隊への参加人数、東日本大震災の復興支援などの項目についても、CO2排出量と同様に売上高や従業員数と言った規模を加味する必要があるため、企業間の比較は本来できないはずです。実際のところ、東洋経済の解説にも「評価は全社・全業種統一基準で行った(会社規模、上場・未上場も同様)。一般に、従業員の男女構成、環境対策状況などは業種的特性が強いが、これらは一切加味していない。」との記載があります。“

STOPPING ESGに戻ります。

客観的で統一されたESGモデルは存在しない。ESGスコアは主観的に決定されることが多く、大企業からの偏った自己申告に依存することが一般的。

ESGの制度は、個人の機会や、場合によっては権利も制限する。また、米国ではESGの枠組みは政府機関によって運営されていないため、個人や家族をこのような行為から守るための憲法上の保護がない。

例えば、ネット上の「誤報」をターゲットにしたESGモデルでは、ソーシャルメディア企業に対して、本来なら許されるはずの言動を禁止するように強制する。同様に、ガソリン車を購入しようとする消費者は、ほとんどのESGモデルの場合、最終的に電気自動車を買わされる。

ESGシステムは事実上いつでも調整可能であり、一般市民が発言することもないため、ESGが社会に与える影響に限りはなく、ESGモデルが比較的少数の企業、銀行、投資家に与えるパワーについて深刻な倫理的疑問を引き起こす。

これも以前、杉山大志氏が指摘されていました。

いまESGは、選挙を受けない人々が政治的優先順位を付けることで推進され、それによって不当に不利を被る企業があり、人々の生活水準を低下させている、ということだ。”

他にも、興味深い内容が盛りだくさんです。昨今のESGの風潮に疑問をお持ちの方には大変おすすめのサイトです。

■

関連記事

-

3.11から7年が経過したが、我が国の原子力は相変わらずかつてない苦境に陥っており、とくに核燃料サイクルやバックエンド分野(再処理、プルトニウム利用、廃棄物処分など)では様々な困難に直面している。とりわけプルトニウム問題

-

以下の記事もまったく日本語で報道されません。 Fintech firm Aspiration Partners’ co-founder pleads guilty to defrauding investor

-

地球が将来100億人以上の人の住まいとなるならば、私たちが環境を扱う方法は著しく変わらなければならない。少なくとも有権者の一部でも基礎的な科学を知るように教育が適切に改善されない限り、「社会で何が行われるべきか」とか、「どのようにそれをすべきか」などが分からない。これは単に興味が持たれる科学を、メディアを通して広めるということではなく、私たちが自らの財政や家計を審査する際と同様に、正しい数値と自信を持って基礎教育を築く必要がある。

-

ウクライナのゼレンスキー大統領は、ドイツがロシアからガスを輸入し続けていることを激しく非難し続けている。 ただ現実には、ロシアのガスは今もなおウクライナ経由の陸上パイプラインを通って西に向かって流れている。しかも、4月1

-

政府は停止中の大飯原発3号機、4号機の再稼動を6月16日に決めた。しかし再稼動をしても、エネルギーと原発をめぐる解決しなければならない問題は山積している。

-

大気に含まれるCO2が地表から放射される赤外線を吸収しても、赤外線を再放射する可能性がほとんどないことを以下に説明する※1)。 大気中の分子は高速で運動し、常に別の分子と衝突している 大気はN2やO2などの分子で構成され

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 京都の桜の開花日が早くなっているという図が出ている(図1

-

福島原発事故は、現場から遠く離れた場所においても、人々の心を傷つけ、社会に混乱を広げてきた。放射能について現在の日本で健康被害の可能性は極小であるにもかかわらず、不安からパニックに陥った人がいる。こうした人々は自らと家族や子供を不幸にする被害者であるが、同時に被災地に対する風評被害や差別を行う加害者になりかねない。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間