IPCC報告の論点59:やはり過去を再現できない気候モデル

昨年夏からこの春にかけて、IPCCの第6次報告が出そろった(第1部会:気候の科学、第2部会:環境影響、第3部会:排出削減)。

何度かに分けて、気になった論点をまとめていこう。

isil terzioglu/iStock

気候モデルが過去を再現できないという話は何度か書いてきたが、これをさらに裏付ける最新の分析が発表されたので紹介しよう(スカフェッタ2022)。

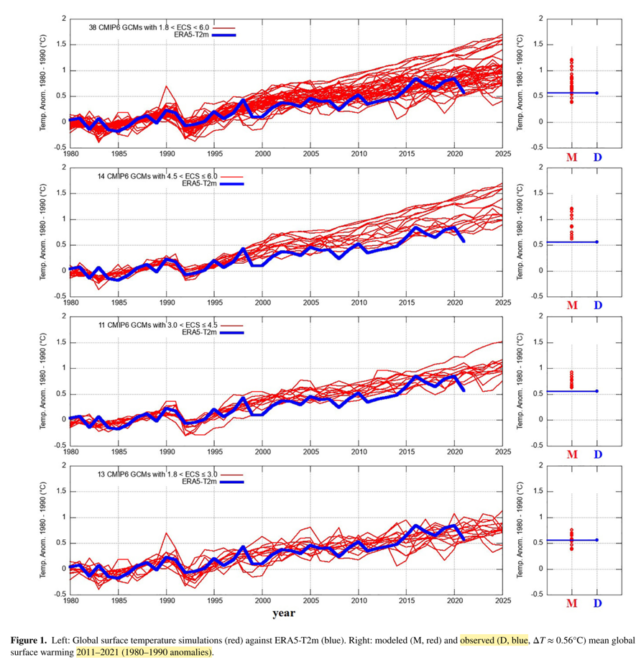

過去40年について、IPCCで用いられた気候モデル(CMIP6)の計算結果と観測値(ERA5)の地表2mの気温を比較したものだ。

図1の一番上のパネルで、ERA5-T2m(青)は観測値、38の気候モデルの計算結果が赤で示してある。1980-1990年の平均との比較で表示してある。

続く3つのパネルには、14の高い気候感度(ECS)、11の中ECS、13の低ECSの記録を別々に描いている。

これを見ると、低ECSのGCMだけが観測値と一致し、中ECSと高ECSのGCMは気温上昇が高すぎることがわかる。

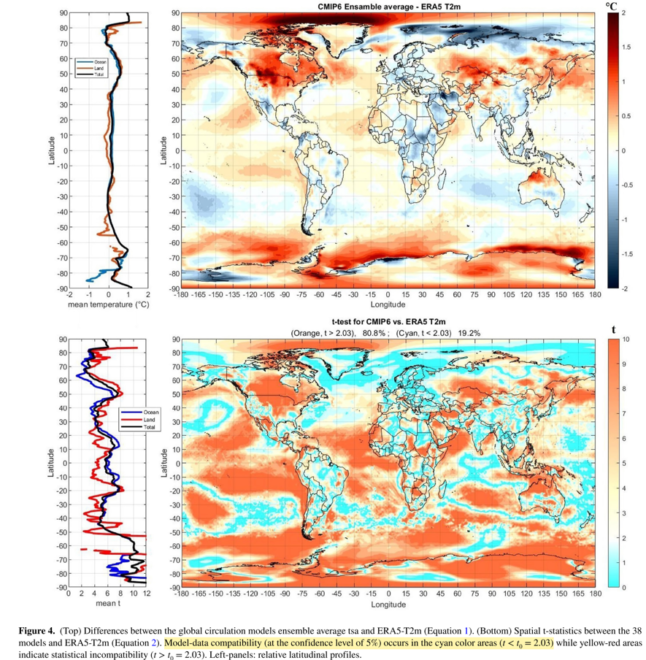

図4は、さらに、空間的な変化を調べたものだ。(上)は、全モデルの平均の気温上昇と観測値の差分。これを見ると、モデルでは暑くなりすぎているところが多いが(赤)、寒くなり過ぎているところ(青)もかなりあることがわかる。

図4(下)は空間的にモデルと観測が適合しているか、統計的に調べたもの。地球表面の81%でモデルの計算結果が観測と合っていないとして棄却されている。統計的に適合するのは水色の部分(t < t0)で、黄色から赤色の部分は不適合(t > t0)だ。

いくつかの興味深いパターンが観察される。例えば、北半球と大陸でより良い一致が見られるが、これは陸域が気候以外の温暖化バイアスの影響を受けている可能性が高いので偶然かもしれない

海洋、特に熱帯から温帯にかけての太平洋と大西洋、及び南極周極域では大きな乖離がある。これは世界の気候を決める上で極めて重要な場所だ。

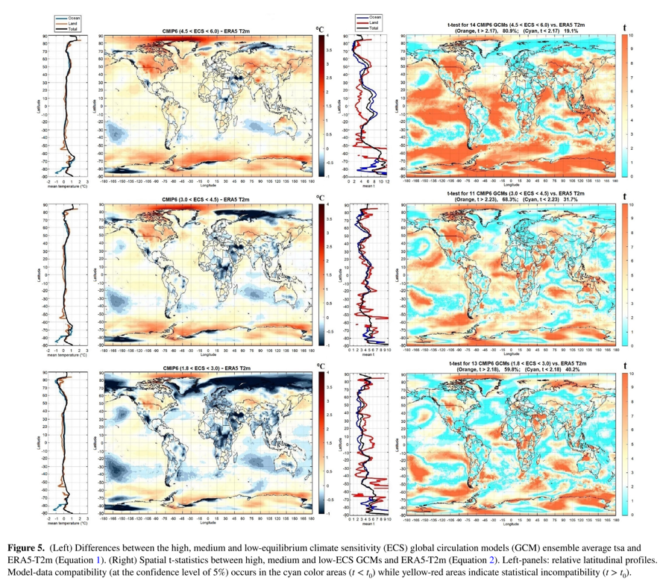

図5(左)は、図4と同じGCMとERA5-T2mとの差だが、今度は高、中、低ECSのそれぞれについて調べたもの。

高ECSのGCMは地球の大部分で温暖化を過大評価している(図1参照)。中程度のECSのGCMでは、状況は若干改善される。

他方で、低ECSのGCMは当たっているかというと、海洋の温暖化が過大評価され、陸域の温暖化が過小評価され、どちらも外れた結果として、地球全体の気温上昇は偶々当たっているようだ。

北半球の陸地では割と当たっているが、これは、都市化の影響などが混入したからで、これも偶々かもしれない。

図5(右)が統計分析(t検定)の結果だが、モデル計算結果は、高ECS GCM では地球表面の81%が観測に合わないとして棄却され、低ECS GCMでは60%が棄却された。

スカフェッタは、2点の示唆をしている。

- 温暖化しすぎるモデル(高ECS、中ECS)による予測結果は政策決定に用いるべきではなく、低ECSのモデルであればありえないぐらい高い排出量(RCP8.5)を想定しても2050年の気温上昇はせいぜい2℃以下に収まる。

- 低ECSのモデルを用いるとしても、これだけ空間的な気温パターンが再現できないのであれば、過去の自然災害がどの程度地球温暖化によって引き起こされたのかを計算しているいわゆる「イベント・アトリビューション」研究の結果には疑義が生ずる。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

・IPCC報告の論点㉗:温暖化は海洋の振動で起きているのか

・IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

・IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあったのか

・IPCC報告の論点㉚:脱炭素で本当にCO2は一定になるのか

・IPCC報告の論点㉛:太陽活動変化が地球の気温に影響した

・IPCC報告の論点㉜:都市熱を取除くと地球温暖化は半分になる

・IPCC報告の論点㉝:CO2に温室効果があるのは本当です

・IPCC報告の論点㉞:海氷は本当に減っているのか

・IPCC報告の論点㉟:欧州の旱魃は自然変動の範囲内

・IPCC報告の論点㊱:自然吸収が増えてCO2濃度は上がらない

・IPCC報告の論点㊲:これは酷い。海面の自然変動を隠蔽

・IPCC報告の論点㊳:ハリケーンと台風は逆・激甚化

・IPCC報告の論点㊴:大雨はむしろ減っているのではないか

・IPCC報告の論点㊵:温暖化した地球の風景も悪くない

・IPCC報告の論点㊶:CO2濃度は昔はもっと高かった

・IPCC報告の論点㊷:メタンによる温暖化はもう飽和状態

・IPCC報告の論点㊸:CO2ゼロは不要。半減で温暖化は止まる

・IPCC報告の論点㊹:アメダスで温暖化影響など分からない

・IPCC報告の論点㊺:温暖化予測の捏造方法の解説

・IPCC報告の論点㊻:日本の大雨は増えているか検定

・IPCC報告の論点㊼:縄文時代には氷河が後退していた

・IPCC報告の論点㊽:環境影響は観測の統計を示すべきだ

・IPCC報告の論点㊾:要約にあった唯一のナマの観測の統計がこれ

・IPCC報告の論点㊿:この「山火事激増」の図は酷い

・IPCC報告の論点51:気候変動で食料生産が減っている?

・IPCC報告の論点52:生態系のナマの観測の統計を示すべきだ

・IPCC報告の論点53:気候変動で病気は増えるのか?

・IPCC報告の論点54:これは朗報 CO2でアフリカの森が拡大

・IPCC報告の論点55:予測における適応の扱いが不適切だ(前編)

・IPCC報告の論点56:予測における排出量が多すぎる(後編)

・IPCC報告の論点57:縄文時代はロシア沿海州も温暖だった

・IPCC報告の論点58:観測の統計ではサンゴ礁は復活している

■

関連記事

-

ドイツの風力発電産業は苦境に立たされている(ドイツ語原文記事、英訳)。新しい風力発電は建設されず、古い風力発電は廃止されてゆく。風力発電業界は、新たな補助金や建設規制の緩和を求めている。 バイエルン州には新しい風車と最寄

-

米軍のソレイマニ司令官殺害への報復として、イランがイラク領内の米軍基地を爆撃した。今のところ米軍兵士に死者はなく、アメリカにもイランにもこれ以上のエスカレーションの動きはみられないが、原油価格や株価には大きな影響が出てい

-

11月6日(日)~同年11月18日(金)まで、エジプトのシャルム・エル・シェイクにて国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)が開催される。 参加国、参加主体は、それぞれの思惑の中で準備を進めているようだが、こ

-

イタリアがSMRで原子力回帰 それはアカンでしょ! イタリアがメローニ首相の主導のもとに原子力に回帰する方向だという。今年5月に、下院で原発活用の動議が可決された。 世界で最初の原子炉を作ったのはイタリア出身のノーベル物

-

GEPRはエネルギー問題をめぐる情報を集積し、日本と世界の市民がその問題の理解を深めるために活動する研究機関です。 福島の原発事故以来、放射能への健康への影響に不安を訴える人が日本で増えています。その不安を解消するために

-

3.11福島原発事故から二年半。その後遺症はいまだに癒えておらず、原子力に対する逆風は一向に弱まっていない。このような状況で、原子力の必要性を口にしただけで、反原発派から直ちに「御用学者」呼ばわりされ、個人攻撃に近い非難、誹謗の対象となる。それゆえ、冒頭で敢えて一言言わせていただく。

-

「もしトランプが」大統領になったらどうなるか。よく予測不能などと言われるが、ことエネルギー環境政策については、はっきりしている。 トランプ公式ホームページに公約が書いてある。 邦訳すると、以下の通りだ。 ドナルド・J・ト

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー研究機関のGEPRはサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間