脱ロシアの次は脱中国、脱中東、脱・脱炭素が必要だ

世界は激変している。だが日本のエネルギー政策は変わることが出来ていない。本当にこれで大丈夫なのか?

kimberrywood/iStock

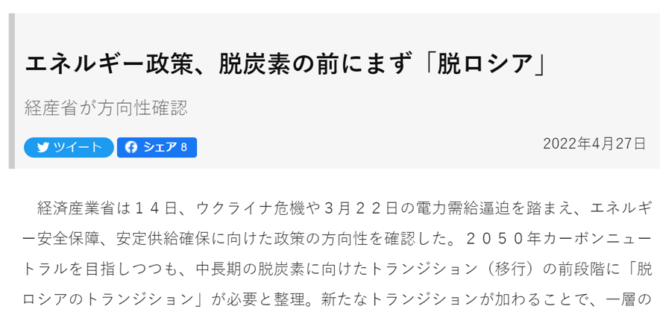

脱炭素の前に脱ロシア?

ウクライナでの戦争を受け、日本も「脱ロシア」をすることになったが、「脱炭素の前に脱ロシア」ということで、脱炭素についての方針は変わらないようだ:

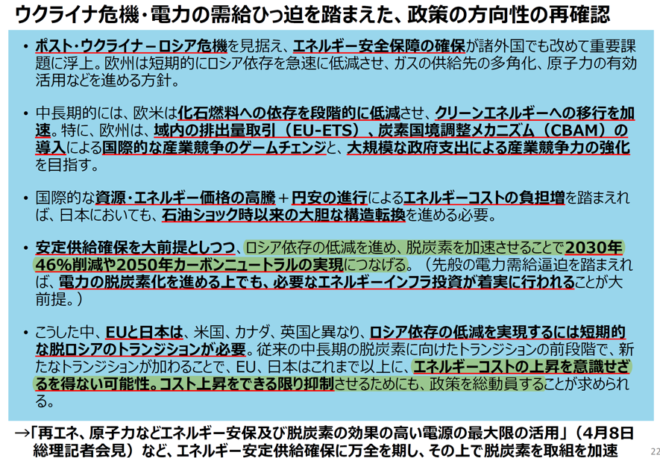

電気新聞より

ここで言及されている「クリーンエネルギー戦略」に関する政府資料を見ると、脱炭素に関しては、従来から言われていた政策と全く変わらない。すると、やはり莫大なコストを掛けなければこれは実現できるはずがない。

他方では、下のスライドの最後の文では「コスト上昇抑制のため政策を総動員」と謳っている。だが、一方で莫大なコストのかかる脱炭素政策をやっておきながら、一体何を総動員するというのか、矛盾している。

エネルギーコストを下げる政策として、現状に思いを馳せると、ガソリンへの補助金ぐらいしか思い当たらない。だがこれとて弥縫策に過ぎず、本当の意味では日本国民にとってのコスト低減には全くなっていない。

クリーンエネルギー戦略 政府資料より

※黄色ハイライトは筆者による

脱ロシアをしたらその後は既定方針どおり脱炭素、というのは、ウクライナ戦争によってはっきり露呈した地政学的状況の激変を無視した、平和ボケした考えに過ぎないのではないか?

ユートピア思想の落とし子だった地球温暖化問題

地球環境問題が国際的に注目されるようになったのは、1992年の「地球サミット」のころからだ。このサミットでパリ協定の親条約にあたる気候変動枠組み条約も合意された。

これが1991年のソ連崩壊による米ソ冷戦終結と同時期なのは偶然ではない。東西のイデオロギー対立が終了し、フランシス・フクヤマは民主主義の勝利による「歴史の終わり」を宣言した。

「世界全体が欧米型の民主主義に収斂して、平和が達成される」というユートピア的な高揚感のもと、世界全体が協力して解決すべき課題として、地球環境問題が大きく取り上げられるようになったのだ。この冷戦と地球環境問題の関係については米本昌平氏が詳しく書いている。

ところが世界は民主主義にならなかった。経済成長した中国は、欧米が期待したように民主主義になるのではなく、ますます独裁色を強め、世界の覇権を伺うようになっていった。このことに米国がはっきり気づいたのは、マイケル・ピルズベリーが「China 2049」を著した2015年ごろからだ。

ちなみに2015年はパリ協定が合意された年でもある。パリ協定はユートピア的な世界観の落とし子であった訳だ。

民主主義の敗北

急激な民主化に失敗して混乱したロシアは、強権的な国家に戻った。周辺域に置いてクリミア併合などの武力紛争を続け、欧米諸国ともぎくしゃくした関係を続けた。そしてついにウクライナでの戦争となり、関係の悪化は決定的になった。

中東も、欧米的な民主化には向かっていない。イスラムによる世界の統治を武力を厭わずに目指すジハード主義の勢力が台頭し、イランはイラク、シリア、レバノン、イエメンに勢力を伸ばしてサウジと小競り合いを続けている。その一方では、あまり民主的とはいえない国家体制が続いている。

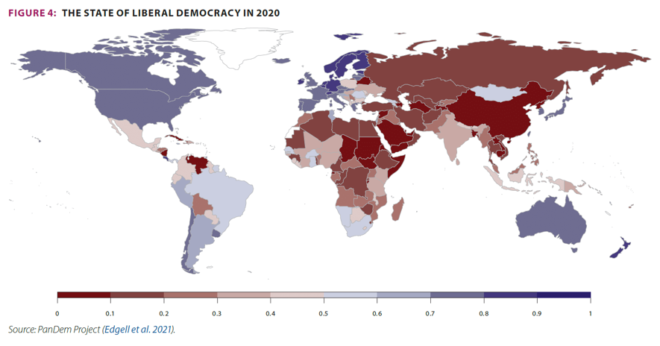

下図はNGOであるV-DEMが発表した世界の民主主義の状況だ:

図 V-DEMより

赤から青になるにしたがって民主主義の指数が高くなっている。これを見ると、民主主義の発達した国というのは世界の一部に過ぎないことが分かる。V-DEMによると世界人口の僅か14%しか民主主義を享受していない。

ユートピアは実現しなかった。

中国の台頭

そして、世界の民主主義にとって最大の脅威となっているのが、中国の台頭だ。

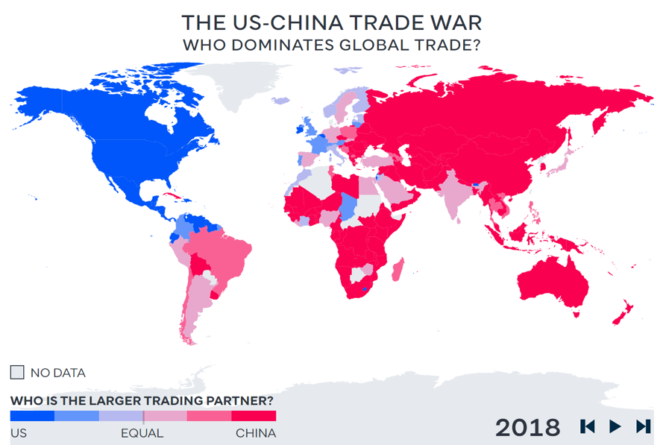

中国の経済力は世界に浸透している。下図は、2018年の各国の貿易相手国の米中比較だ。

3分の2の国(190カ国中128カ国)が、アメリカよりも中国と多く貿易している(赤からピンク)。のみならず、90カ国が中国とアメリカの2倍以上の貿易を行っている(濃い赤)。

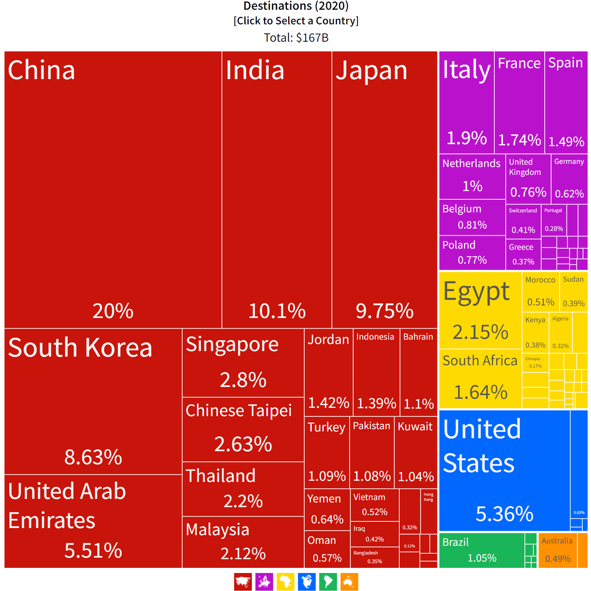

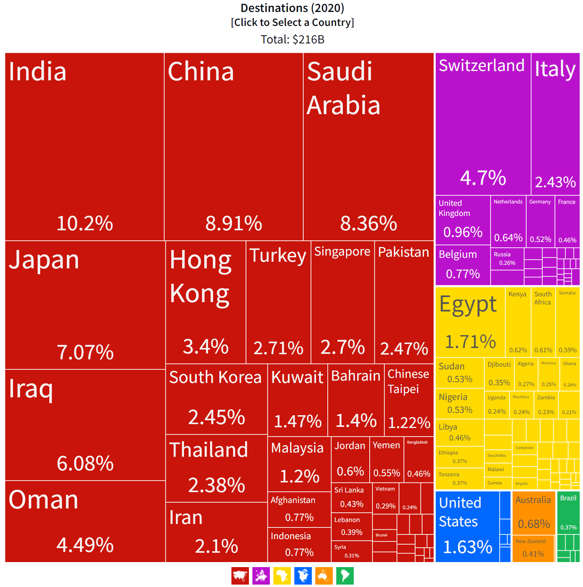

サウジアラビアにとっても、UAEにとっても、すでに日本よりも中国の方が上得意の輸出先だ。

いざというときに、サウジとUAEは中国と日本のどちらを大事にするだろうか。

図 サウジアラビアの輸出先

OECより

図 UAEの輸出先

OECより

経済制裁の実態

このように中国が強大な経済力を持つようになると、例えば台湾有事の際などに、中国への経済制裁という手段にどこまで現実味はあるか、疑問が湧く。

そもそも、いま行われているウクライナ侵攻に関しての対ロシア制裁にしても、実際に制裁している国は欧米に加えて日本、韓国、オーストラリアなど、世界全体に占める割合は限定的だ:

図 ロシアに制裁を課している国々(オレンジ)

アルジャジーラ(2022/4/5)より

欧米諸国は、中国やインドなども制裁に加わる様、要請をしたり、更にはロシアと取引する企業を制裁対象に加えるなどしているが、どこまで効果があるかは未知数だ。

現にいま、インドはロシアから石油を買おうとしていると報道されている。バレル当たり30ドルを値引きされているということだ。また中国は、これまでも欧米の経済制裁対象であったイランから石油を買っていたと伝えられているし、いまもロシアから買うことを止めようとはしていないようだ。

経済制裁を中国のような巨大国家にどこまで課することが出来るかは疑問であるし、仮にそうしたとしても効果のほども疑問である。

脱ロシアの後は脱中国、脱中東、脱・脱炭素

いまは欧米も日本も脱ロシアに奔走しているが、この次は何だろうか。

脱ロシアの次に最も重要なのは、脱炭素では無くて、「強大化する中国にどう立ち向かうか」、ということではないか。

日本は、脆弱性を減らし、国力を高めねばならない。

太陽光発電の大量導入にしろ、電気自動車シフトにしろ、脱炭素政策によって中国への依存を高めるのでは、ますます中国の日本への影響力が強くなる。これは日本の脆弱性となる。

加えて、脱炭素政策によって日本のエネルギーコストが上がれば、国際競争力を失った製造業は衰退し、日本経済は弱体化して、ますます中国に立ち向かう国力が無くなってゆく。

あるいは、脱ロシアの次に重要なのは、「脱中東」という、古くて新しい問題かもしれない。

かつての石油ショックの後、強い米国に依存する形で日本は守られてきた。だがいま、米国がかつてのように中東で軍事力を行使するかどうかは、おおいに疑問視されている。米国とサウジ・UAEの関係もぎくしゃくしている。そしてイランは周辺諸国に介入しサウジと対立している。

日本はいまなお、石油の9割と天然ガスの2割を中東から買っているが、これがいつ途絶するか予断出来ない状況だ。輸入先の多様化を図らねばいけない。

それなのに、「いまは輸出してね、でも脱炭素するので、すぐに要らなくなります」などと手前勝手な理屈を言っているのでは、どの国も相手にしてくれない。

資源を輸出する側としては長期的に安定して購入してくれない客には魅力がない。資源の開発にはインフラ建設のための莫大な初期投資が必要だからだ。、

こうしてみると、脱ロシアに次いで重要となるのは、脱中国、脱中東といった安全保障であり、これは、かなりの点において、脱・脱炭素となる。

もちろん、原子力発電の推進など、安全保障と両立する政策もある。だから脱・脱炭素とここで言っているのは、脱炭素政策の内容について、安全保障の観点からよく吟味して、再構築が必要ということだ。

日本のエネルギー政策は変わらねばならない。安全保障の観点から脱炭素を見なおす「脱・脱炭素」が必要だ。

■

関連記事

-

波紋を呼んだ原田発言 先週、トリチウム水に関する韓国のイチャモン付けに対する批判を書かせていただいたところ、8千人を超えるたくさんの読者から「いいね!」を頂戴した。しかし、その批判文で、一つ重要な指摘をあえて書かずにおい

-

電力注意報が毎日出て、原発再稼動への関心が高まっている。きょう岸田首相は記者会見で再稼動に言及し、「(原子力規制委員会の)審査の迅速化を着実に実施していく」とのべたが、審査を迅速化する必要はない。安全審査と原子炉の運転は

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 先日、NHKのBS世界のドキュメンタリーで「地球温暖化はウソ?世論動かす“プロ”の暗躍」と言う番組が放送された。番組の概要にはこうある。 世界的な潮流に反してアメリカの保守派に

-

先日、ロンドンの著名なシンクタンクが主催するハイレベルのフリーディスカッションに参加してきた。テーマはエネルギーを巡る4つの相克(Quadlilemma)である。4つの相克とはエネルギー安全保障、環境保全、国際競争力、エネルギーアクセスを指す。エネルギーの安定供給を図りながら、温室効果ガスも削減し、エネルギーコストを抑えて競争力を確保し、かつエネルギーアクセスを有していない人々(世界の人口の26%)へのエネルギー供給を確保していくことはミッション・インポッシブルに近い難題である。

-

日本政府はCO2を2030年までに46%減、2050年までにゼロにするとしている。 これに追随して多くの地方自治体も2050年にCO2ゼロを宣言している。 けれども、これが地方経済を破壊することをご存知だろうか。 図は、

-

前回、防災白書が地球温暖化の悪影響を誇大に書いている、と指摘した。今回はその続き。 白書の令和2年度版には、「激甚化・頻発化する豪雨災害」という特集が組まれている。これはメディアにもウケたようで、「激甚化・頻発化」という

-

2025年5月2日、ゴールデンウィークの最中、秋田市内の風力発電所でブレード(羽根)が折れ、一部が落下して近くを歩いていた男性に直撃し、死亡するという痛ましい事故が発生した。これを受け、他の風力事業者は自社設備に問題がな

-

ドイツのための選択肢(AfD)の党首アリス・バイゼルががイーロン・マスクと対談した動画が話題になっている。オリジナルのXの動画は1200万回再生を超えている。 Here’s the full conversa

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間