電力システム改革の罠:電力安定供給の危機

zhengzaishuru/iStock

「電力システム改革」とはあまり聞きなれない専門用語のように思われるかもしれません。

これは、電力の完全な自由化に向けて政府とりわけ経済産業省が改革の舵取りをしています。2015年から2020年にかけて3ステップで実施されました。

この改革の目的は3つあるとされています。

① 電力の安定供給の確保

② 電気料金上昇の抑制

③ 消費者の選択肢の拡大と事業者へのビジネスチャンスの創出

このうち①と②は誰の目にも失敗していることが明らかです。③もきわめて怪しい状況です。

今回は「① 電力の安定供給の確保」について見て行きたいと思います。

電力の安定供給

エネルギーとは電気や石油などの燃料ですが、安定的に供給されなければ、停電が起こったり運輸が止まったりします。ですからエネルギーが安定的に供給されなければ私たちの日常生活はたちまちに困窮して行きます。

なかでも電気は、家庭生活や産業に欠かすことはできません。今後バイクや自動車もどんどんとEV化されて行きます。電力の安定供給こそがエネルギーの安定供給であると言っても言い過ぎではないでしょう。

今、日本は電力の安定供給の危機の真っ只中にあります。

今年3月22日に、首都圏は「すわっ!大規模停電か!!」という危機に襲われました。必要な電気量に対して供給できる電気量にどれほどの余裕があるのかを供給予備率と言います。予備率が3%を切るといつ停電になっても仕方がない状況に陥ります。つまり必要量を100とすれば、供給できる電気量が103以上確保できていないといけません。

3月22日には、首都圏つまり東京電力管内の供給予備率がゼロになるという予報が出されていたのです。「これは大変だ!」と萩生田経産大臣が緊急に会見を開いて、大型商業施設、企業、工場などに向けて大規模な節電要請を行って、なんとかことなきを得ました。

こんなことがしょっちゅう起こるようになれば、日々の私たちの生活は薄暗くなるばかりか、企業活動や工場生産が低迷し、経済が衰退して行きます。

しかし、3月22日に私たちの目の前に現れた大規模停電の危機はいまも続いていますし、どうやらこれから先もずっと続いて行くようなのです。

夏は冷房などで電力の消費が一気に伸びますし、冬は暖房で同じことが起こります。この夏が乗り切れるかどうかとても怪しい状況です。

次の冬に対してはどうでしょうか? 東京電力は今度の冬の供給予備率はマイナスになるという予測をすでに出しています。これは間違いなく大規模停電が起こるということです。

打つ手はないのでしょうか??

太陽光はあてにならない

太陽光はお天気まかせなので、勝手に必要以上の電気を作ってくれることはありますが、必要なときに必要な分の電気を作ってくれません。そもそも夜間の発電量はゼロです。太陽光による発電は、時々刻々目まぐるしく変化する天候に左右される不安定な電源です。そればかりか、季節によって変化する日照量に左右される変動電力なのです。

このような欠点を補うためには、石炭や天然ガスの火力発電で調整するしかないのです。ですから、太陽光発電を増やせば増やすほど石炭や天然ガスを燃やして二酸化炭素をガッポリ放出してしまうというジレンマに陥ってしまうのです。

大型原子力発電所1基分に相当する電気を太陽光パネルで発電するためには、山手線の内側全体に太陽光パネルを敷き詰める必要があります。家やビルだけでなく、道路、鉄道、公園、河川の上にも全部太陽光パネル。

3月22日は天気が悪く、首都圏の太陽光発電量は底を打ったような状態でした。

図体はバカでかいが、いざという時に全く役に立たない・・・。どうにもこうにも困った堅物というほかありません。

ベースロード電源

ロシアのウクライナ侵攻の影響を受けて、いま天然ガスの国際市場価格が高騰しています。日本は天然ガスの火力発電に全電力の3割以上を頼っています。ですからこの状況は、電気料金の値上がりにつながるばかりか、電気の安定供給にも大きく影響してきます。

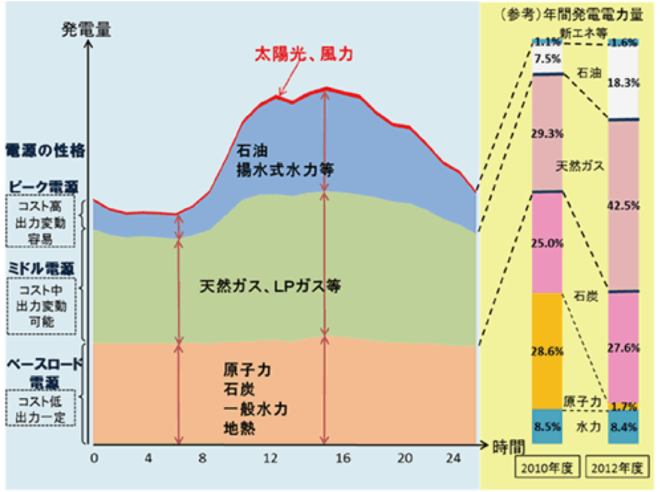

季節、天候、昼夜を問わず、一定量の電力を安定的に低コストで供給できる電源をベースロード電源といいます。原子力発電、石炭火力発電、大型水力発電、地熱発電などです。

電力の安定供給のためには、ベースロード電源を分厚くすることが欠かせません。どれくらい分厚くするかといえば、3割から7割程度です。

電源構成 出典:資源エネルギー庁

日本は石炭火力をやめて行く方向に舵を切りました。大型水力は山間地に大型ダムを敷設しますが、日本ではすでに開発し尽くされています。地熱発電は温泉利用とかち合うので思うように進んでいません。

残るは原子力発電。

日本は3.11以前は、全電力の3割程度を原子力で賄っていました。しかし、昨年度はわずかに4%程度でした。原子力発電所の安全審査が非常に厳しくなったので、再稼働が思うように進んでいないのが最大の原因です。しかし、再稼働が仮に順調に進んでも15%程度止まりとする予測があります。

また、東京電力管内では、3月22日の危機の際に、仮に新潟県の柏崎・刈羽原子力発電所の6、7号機が動いていれば、危機に陥っていなかったとも言われています。しかし、この二つの原子力発電所はいまもって動いていません。

そもそも電力自由化と原子力発電は相性が悪いのです。そのことは日本よりも早くに電力自由化に舵を切った米国の実例が示しています。米国は州によって自由化している州としていない州がありますが、自由化している州では過去30年間全く原子力の新設をしていません。

原子力発電所の新設には、多額の初期投資が必要ですが、電力が自由化した今の日本では、発電会社がそのような初期投資をする体力がもはやなくなっているのです。

このような状況が改善されない限りは、これから先いつまでも日本の国民は大規模停電の危機と常に隣り合わせの日々を余儀なくされ、生活や経済活動は徐々に衰亡して行くに違いありません。それのみならず、大規模停電は病院にも襲い掛かりますので、人命を失いかねません。

電気の安定供給はすでに破綻しています。その構造的な原因は電力システム改革にあります。その結果、日本の国力が衰えて行くことは火をみるより明らかだと思います。

関連記事

-

地球温暖化の正しい測定は難しい。通常の気象観測では捉えきれない僅かな変化を、理想的な環境で100年以上観測し続ける必要あるからだ。 気象観測は世界各地で行われているが、このような分析に耐えるデータセットはまだ存在しない。

-

はじめに 経済産業省は2030年までに洋上風力発電を5.7GW導入し、さらに事業形成段階で10GWに達することを目標に掲げ、再生可能エネルギーの主力電源化を目指していた。その先陣を切ったのが2021年の第1回洋上風力入札

-

先日、COP28の合意文書に関する米ブライトバートの記事をDeepL翻訳して何気なく読みました。 Climate Alarmists Shame COP28 into Overtime Deal to Abandon F

-

海南省が台風11号に襲われて風力発電所が倒壊した動画がアップされている。 支柱が根元からぐにゃりと折れ曲がっている。 いま世界の風力発電においては中国製のシェアが多い。 洋上風力は救世主に非ず 日本で建設されている風力発

-

アゴラ研究所・GEPRは12月8日にシンポジウム「持続可能なエネルギー戦略を考える」を開催しました。200人の方の参加、そしてニコニコ生放送で4万人の視聴者を集めました。

-

12月16日に行われた総選挙では、自民党が大勝して294議席を獲得した。民主党政権は終わり、そして早急な脱原発を訴えた「日本未来の党」などの支持が伸び悩んだ。原発を拒絶する「シングルイシュー」の政治は国民の支持は得られないことが示された。

-

2021年8月に出たIPCCの報告の要約に下図がある。過去の地球の平均気温と大気中のCO2濃度を比較したものだ。これを見ると、CO2濃度の高い時期(Early Eocene)に、気温が大変に高くなっているように見える。

-

バイデン政権にとって昨年来のエネルギー価格高騰は頭痛の種であり、ウクライナ戦争は状況を更に悪化させている。 脱炭素をかかげるバイデン政権は国内石油・天然ガス生産の拡大とエネルギー独立をかかげるトランプ政権とは対照的に、発

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間