日本が圧倒的に世界1位のSDGsランキング

Yuuki Mizoguchi/iStock

日本のSDGs(持続可能な開発目標)の進み具合は、世界19位にランクダウン――。国連と連携する国際的な研究組織「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SDSN)」は2日、世界各国のSDGsの達成状況をまとめた報告書を発表した。日本は年々、少しずつ順位を下げている。

報告書は「持続可能な開発リポート 2022」。データのある163カ国のSDGs達成度を比べた国別ランキングでは、フィンランドが2年連続で1位だった。トップ3は北欧諸国で、上位18位までは旧東欧の国を含む欧州勢が占めた。

この手のSDGsランキングを受けて「日本はSDGs後進国!」「SDGsの認知度が低い!」「ジェンダーフリーが進んでいない!」「石炭火力発電を廃止せよ!」などと訴える言説が後を絶ちません。記事の見出しも煽っているように見えます。しかしながら、こうしたランキングは評価基準によっていくらでも結果が変わるものです。

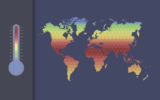

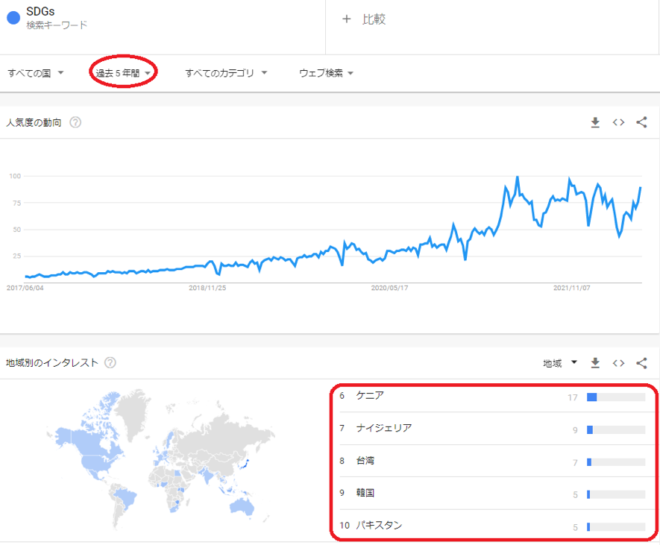

そこで、世界中の誰もが検証可能で、日本が圧倒的に世界1位であるSDGsランキングをご紹介します。Googleトレンドで、「SDGs」の検索結果を調べる方法です。図1は、キーワードを「SDGs」、対象を「すべての国」、期間を「過去5年間」で検索した結果です。

図1 Googleトレンド検索結果「キーワード:SDGs、対象:すべての国、期間:過去5年間」

「人気度の動向」の折れ線グラフは、検索数が最も多い週を100とした相対値を示しています。2017年6月からの5年間では、「SDGs」の検索が全世界で右肩上がりに上昇していることが分かります。また対象の国や地域を指定することが可能ですが、ここでは「すべての国」を選択しており、「地域別のインタレスト」として国別のランキングが表示されます。こちらは検索数が多い国を100とした国別の順位となります。

図1より、過去5年間で最も「SDGs」というキーワードを検索した国は日本です。しかも、2位ジンバブエの3倍以上となっています。ちなみに、折れ線グラフが急降下している底の部分は日本の正月、ゴールデンウィーク、お盆などにあたります。おそらく日本の企業人や学生が平日に検索しているのではないかと想像することができます。1位という結果だけでなく日本の影響の大きさが伺えます。

さらに、Googleトレンドでは対象期間を指定することができます。試しに、一年ずつ遡って各期間における国別の順位を確認してみます。

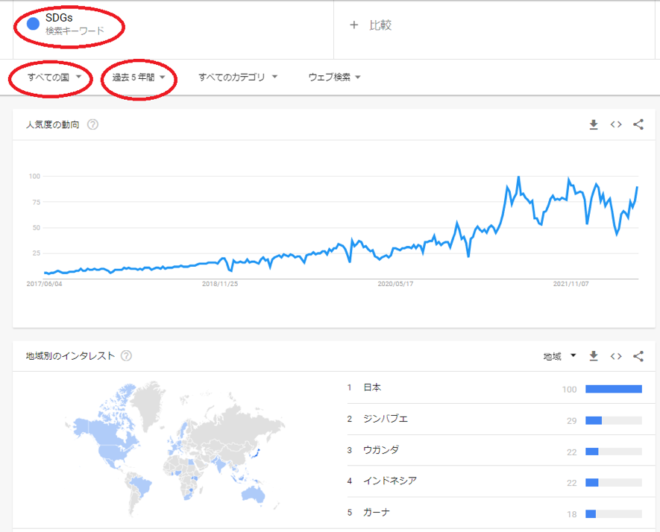

図2 Googleトレンド検索結果「SDGs、すべての国、2021/06/04~2022/06/04」

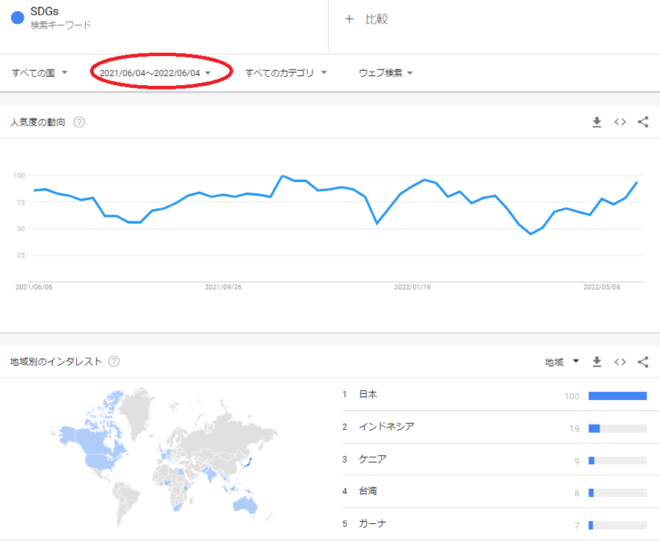

図3 Googleトレンド検索結果「SDGs、すべての国、2020/06/04~2021/06/04」

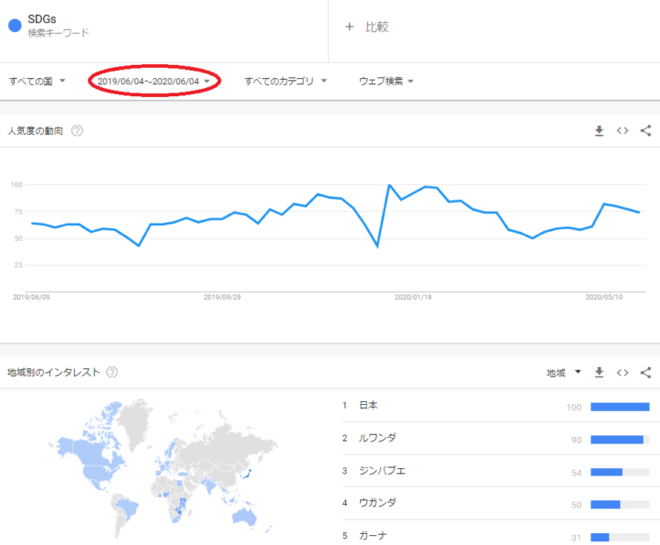

図4 Googleトレンド検索結果「SDGs、すべての国、2019/06/04~2020/06/04」

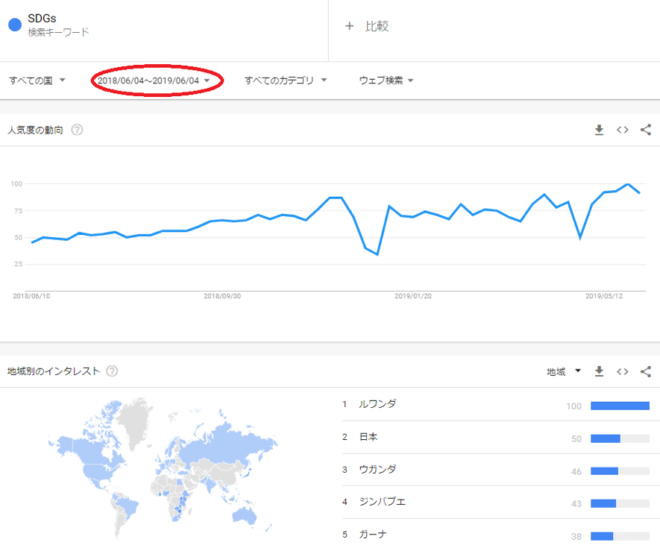

図5 Googleトレンド検索結果「SDGs、すべての国、2018/06/04~2019/06/04」

図2~図4の通り、2019年6月以降を1年ごとに区切ってみるとすべて日本が1位でした。また図5より、2018年6月~2019年6月の1年間では日本が2位でした。さらに一年遡ります。

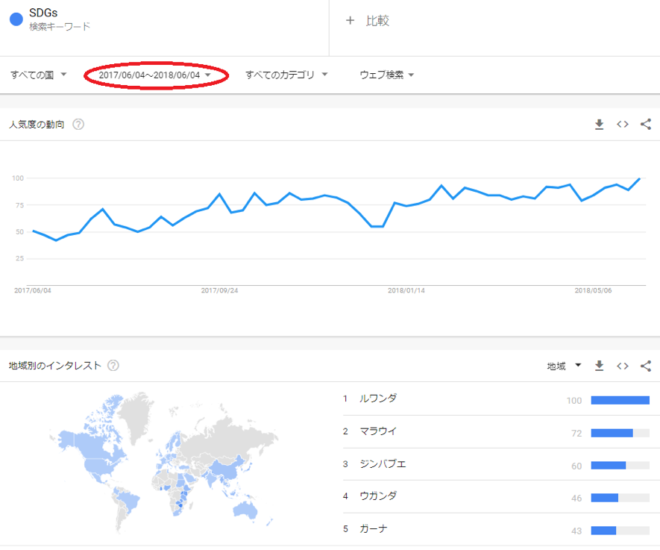

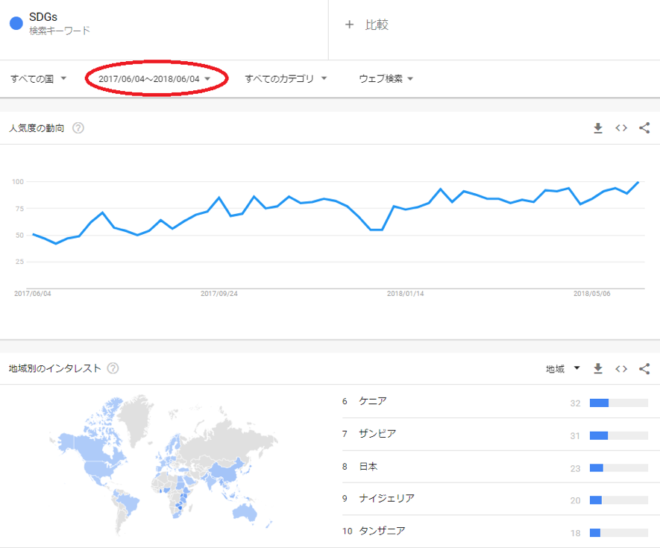

図6 Googleトレンド検索結果「SDGs、すべての国、2017/06/04~2018/06/04」

図7 Googleトレンド検索結果「SDGs、すべての国、2017/06/04~2018/06/04」

図6および図7より、2017年6月~2018年6月の一年間では日本が8位でした。ここまでのGoogleトレンドの結果を整理すると、2017年頃から日本で「SDGs」の検索数が増えはじめ、2018年に世界2位、2019年に僅差で世界1位となり、2020年以降は圧倒的な検索量で世界一を継続している、ということになります。

では、再び図1に戻ります。過去5年間の検索上位国を見てみると、1位日本、2位ジンバブエ、3位ウガンダ、4位インドネシア、5位ガーナとなっています。6位以下は図8の通りです。

図8 Googleトレンド検索結果「SDGs、すべての国、過去5年間」

8位に台湾、9位に韓国が出てきますが、いずれも検索数の比率では日本の1/10以下となっています。ページを送るとさらに下位の国・地域を見られますが、先進国はほとんど出てきません。Googleで「SDGs」を検索する国の上位は途上国ばかりです。国別の人口に比例しているとも言えず、途上国が多い理由は不明です。

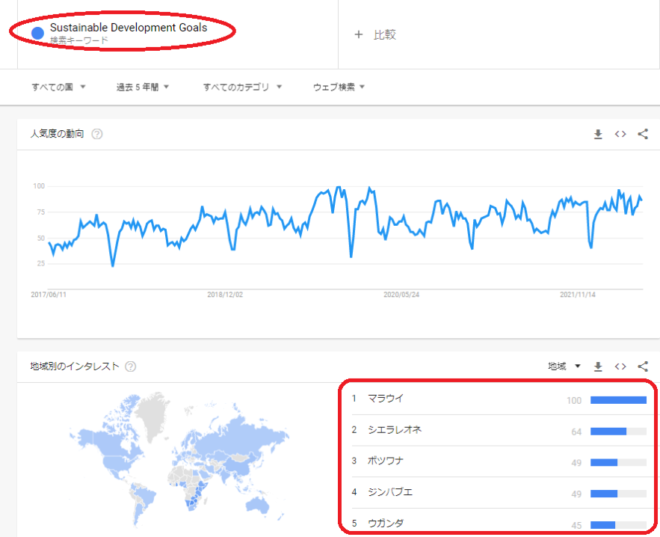

Googleトレンドは広告や製品開発などのマーケティングでもよく利用されます。世界中、特に欧米先進国でSDGsが流行っていて日本は遅れているはずなのに、この結果をどう解釈すればよいのでしょうか。ひょっとしたら他国では「SDGs」ではなく別の表現で検索しているのかもしれないので、いくつかの検索キーワードで同様の調査を行ってみました。ところが、結果は似たような傾向ばかりでした。一例として、図9に「Sustainable Development Goals」の結果を示します。

図9 Googleトレンド検索結果「Sustainable Development Goals、すべての国、過去5年間」

地域別のインタレストは1位マラウイ、2位シエラレオネ、3位ボツワナでした。日本を探すと62位、先進国で上位は35位オーストラリア、36位ノルウェー、40位イギリスあたりです。また、図9の「人気度の動向」の折れ線グラフは過去5年間横ばいに見えます。日本の影響がなくなると全体の検索量が増えないようです。

ここで、「SDGs」と「Sustainable Development Goals」を比較してみました(図10)。

図10 Googleトレンド検索結果「Sustainable Development GoalsとSDGsの比較、すべての国、過去5年間」

検索の絶対数は分かりませんが、近年は「SDGs」が5倍から8倍ほどになっています。前述の通り「SDGs」の検索量は日本が突出しているのでSDGsのグラフ(赤)から日本の影響を排除することができれば世界での流行が分かりそうです。さらに、各国の一人当たりでも比較したいところですが、今回はここまでにします。北欧諸国は人口が少ない、という反論があるかもしれませんが、評価基準についてはどのランキングにも言えることなので天に唾するようなものです。

「『SDGs』の検索が世界一の日本はすごい!」と言いたいのではありません。企業のCSR・サステナビリティ部門の担当者や学校の先生といった真面目な人ほど、「日本はSDGs後進国!」と唱える言説に流されてしまうことを筆者は危惧しています。

Googleでの「SDGs」の検索数でみれば日本は世界一で、ランキングとしては大半を途上国が占め、国連関連の報告書では常に上位となる先進国の検索数は極めて少ない、というのも一面の事実です。

■

関連記事

-

(前回:再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か③) 結局、火力発電を活かすことが最も合理的 再エネの出力制御対策パッケージをもう一度見てみよう。 需要側、供給側、系統側それぞれの対策があるが、多くの項目が電力需給のバラ

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回に続き、以前書いた「IPCC報告の論点③:熱すぎるモ

-

東京都の令和7年度予算の審議が始まった。 「世界のモデルとなる脱炭素都市」には3000億円もの予算が計上されている。 内容は、太陽光パネル、住宅断熱、電気自動車、水素供給などなど、補助金のオンパレードだ。 どれもこれも、

-

田中 雄三 前稿では、日本の炭素排出量実質ゼロ達成の5つの障害を具体例を挙げて解説しました。本稿ではゼロ達成に向けての筆者の考えを述べていきます。 (前回:日本の炭素排出量実質ゼロ達成には5つの障害がある①) 6. I

-

7月21日(日本時間)、Amazonの創始者ジェフ・ベゾスと3人の同乗者が民間初の宇宙飛行を成功させたとして、世界中をニュースが駆け巡った。ベゾス氏の新たな野望への第一歩は実に華々しく報じられ、あたかもめでたい未来への一

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)は、サイトを更新しました。

-

2022年11月7日、東京都は「現在の沿岸防潮堤を最大で1.4 m嵩上げする」という計画案を公表した。地球温暖化に伴う海面上昇による浸水防護が主な目的であるとされ、メディアでは「全国初の地球温暖化を想定した防潮堤かさ上げ

-

IPCC報告には下記の図1が出ていて、地球の平均気温について観測値(黒太線)とモデル計算値(カラーの細線。赤太線はその平均値)はだいたい過去について一致している、という印象を与える。 けれども、図の左側に書いてある縦軸は

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間