普及させるほど自然エネルギーはコスト高になる

artJazz/iStock

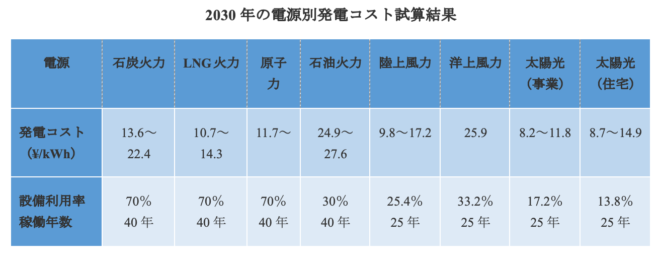

2021年8月経済産業省は、太陽光、風力、原子力、石炭、液化天然ガスなど電源の2030年における発電コストの精査結果を公表した。この発電コストは、LCOE(Levelized cost of electricity、均等化発電原価)と呼ばれ、発電所を新設した場合の建設や運営にかかるモデル費用である。

分析の結果、太陽光発電の2030年時点のコストが1kWh当たり8.2~11.8円と、原子力より安くなっている。

今回、原子力については安全対策費を上積みした結果、2020年実績の「11.5円以上」よりも増えた。火力(LNG、石炭)は、燃料費やCO2対策費を考慮して上昇傾向であり、洋上風力は2030年時点でなお26.1円であり、他の電源に比べると高い。

このコスト試算について、①送電網への接続費を含んでいない ②風力や太陽光を増やせば発電できない事態に備える石炭火力などのバックアップ電源が必要となるが、そのコストや系統安定化費用も織り込んでいない ③原料コストが不明確などの批判が出されていた。

さて、米国などでも、環境保護主義者、バイデン政権、および一部の州が、低コストで気候変動への対処に役立つとして、風力や太陽光などの再エネへの抜本的なエネルギー転換を推進している。しかし、最近の研究では、すべてのコストを考慮すれば風力や太陽光発電は発電コストが高く、そのような転換は環境的に成立しないことが判明した。

「Journal of Management and Sustainability」6月号に掲載されたラルス・シェミカウ博士らのレポート注1)では、FCOE(Full cost of electricity)の発想を取り入れ、eROI(energy return in energy invested)を議論している。

2021年以降EUなどで起きたエネルギー危機は、電力需要の増加、風力やソーラーによる発電不足、エネルギー原材料の供給不足、地政学的挑戦などによるものであり、価格高騰やエネルギー安全保障問題を引き起こした。そのため、教条的で空想的な「脱炭素」の声もどこへやら、多くの国で石炭火力への回帰や時限的強化が進んでいる。

LCOEは断続性を取り込んでいないので、エネルギーの選択をする場合には不十分な指標である。一方FCOEは、燃料、運転、輸送、貯蔵、バックアップ、排出、リサイクルなど10のコスト要因を挙げ、単位サービス当たりの材料投入量、設備寿命、エネルギー投資収益率の3つの指標で評価するものだ。

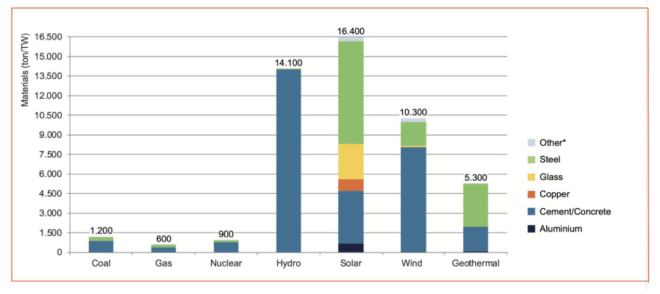

再エネについては、電力1テラワットを生産するのに、従来の石炭や天然ガスよりもはるかに多くの物質投入が必要であるという。

1TWに投入すべき原材料 (Other: iron, lead, plastic and silicon, 米国設備利用率に依拠)

出典:DOE 2015, Table10.4, p390

さらに、もう一つの重要な概念であるエネルギー投資収益率(eROI)についても言及している。現代の生活には最低でも5〜7のeROIが必要であるが、太陽光発電や風力発電の場合は2~4と低く、社会全体を支えるには十分な効率でないと指摘する。因みに、原子力と石炭&ガスのeROIは、それぞれ75と30である。

風力発電と太陽光発電の課題は、断続性と低エネルギー密度である。そのため、すべての風車やソーラーパネルには、バックアップ電源や蓄電が必要となりシステムコストが高くなる。世界が100%自然エネルギーに移行すればエネルギー飢餓状態に陥る。

また、著者らは、「風力や太陽光発電は最もエネルギー効率が悪く、材料投入などの対策を考えると、普及させようとする取り組みは成立しないのではないか」と疑問を呈している。

破綻しつつある兆候は、既にEUで散見される。エネルギー政策の策定に当たっては、EUのように再エネに特化するのではなく、我が国が当初から言ってきたエネルギー・ミックスという取り組みが重要である。

エネルギーは地球資源の採掘に始まり、加工、利用となるが、その過程で環境に大いなる負荷を与える。これらのネガティブな影響を最小限にし、在来型のエネルギー資源に対しては、エネルギーと物質効率を向上させる投資を行っていくことが必要である。

注1)Full cost of electricity “FCOE” and energy returns “eROI”, Dr. Lars Shernikau, Prof. William Hayden Smith, Prof. Rosemary Falcon (Vers. 05/2022)

関連記事

-

福島第一原子力発電所の災害が起きて、日本は将来の原子力エネルギーの役割について再考を迫られている。ところがなぜか、その近くにある女川(おながわ)原発(宮城県)が深刻な事故を起こさなかったことついては、あまり目が向けられていない。2011年3月11日の地震と津波の際に女川で何が起こらなかったのかは、福島で何が起こったかより以上に、重要だ。

-

原子力問題のアキレス腱は、バックエンド(使用済核燃料への対応)にあると言われて久しい。実際、高レベル放射性廃棄物の最終処分地は決まっておらず、高速増殖炉原型炉「もんじゅ」はトラブル続きであり、六ヶ所再処理工場もガラス固化体製造工程の不具合等によって竣工が延期に延期を重ねてきている。

-

ウクライナの戦争を招いたのは、ロシアのガスへの依存を招いたEUの自滅的な脱炭素・反原発政策だったことを糾弾し、欧州は、域内に莫大な埋蔵量があるガスの採掘拡大を急ぐべきだ、とする大合唱が起きている。 「エネルギーマゾヒズム

-

いま国家戦略室がパブリックコメントを求めている「エネルギー・環境に関する選択」にコメントしようと思って、関連の資料も含めて読んだが、あまりにもお粗末なのでやめた。ニューズウィークにも書いたように、3つの「シナリオ」は選択肢として体をなしていない。それぞれの選択のメリットとコストが明示されていないからだ。

-

9月5日、韓国の科学技術情報通信省は、東電福島第一原発サイトで増え続けている「トリチウム水」(放射性のトリチウムを含んだ処理水)の問題に関し、「隣国として、海洋放出の可能性とこれに伴う潜在的な環境への影響に深刻な憂慮があ

-

2025年10月に南アフリカのクワズルナタールでG20エネルギー転換WG大臣会合が開催されたが、共同声明ではなく、議長サマリーを発出するにとどまった。唯一の合意文書は全会一致で採択された「クリーン調理普及のための自発的イ

-

広島、長崎の被爆者の医療調査は、各国の医療、放射能対策の政策に利用されている。これは50年にわたり約28万人の調査を行った。ここまで大規模な放射線についての医療調査は類例がない。オックスフォード大学名誉教授のW・アリソン氏の著書「放射能と理性」[1]、また放射線影響研究所(広島市)の論文[2]を参考に、原爆の生存者の間では低線量の被曝による健康被害がほぼ観察されていないという事実を紹介する。

-

「再エネ拒否データベース(Renewable Rejection Database)」をロバート・ブライスがアップデートして発表した。 Belgian Wind Project Vetoed; Global Total

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間