今週のアップデート — 原発「活断層」問題の混迷(2013年1月15日)

自民党政権になっても、原発・エネルギーをめぐる議論は混乱が残っています。原子力規制委員会が、原発構内の活断層を認定し、原発の稼動の遅れ、廃炉の可能性が出ています。

1)「原子力規制委員会は「活断層」判断の再考を」。東京工業大学の澤田哲生助教による原子力規制委員会の政策への疑問です。法律面、判断面、そして効果面からの取り組みです。

2)「原子力発電所事故時の組織力とは–「検証 東電テレビ会議」と公開映像」。澤昭裕国際環境経済研究所(IEEI)所長の寄稿です。映像と書籍「検証 東電テレビ会議」(朝日新聞出版)から、東京電力の抱えた組織上の問題をまとめたものです。

今週のリンク

1)「米原子力規制委が語る安全への姿勢 マグウッド委員インタビュー(上)」

「米原子力規制委が語る安全への姿勢 マグウッド委員インタビュー(下)」

1月9、10日に福井新聞に配信された記事。日本政府への批判は当然ありませんが、原子力規制行政における透明性の確保、そして原子力の人材の育成を強調しています。米国ではスリーマイル島原発事故に原子力の専攻学生が激減。国主導で研究者を増やした経験があったそうです。

2)「責任逃れする滑稽な原子力規制委員会」。経営コンサルタント、大前研一の講演の文字起こし。(zakzak掲載)大前氏は原子力工学で博士号を得ています。講演なので、論理のまとまりがない点があるものの、政治と規制委員会の「ずるさ」を指摘しています。「活断層=危険=原子炉停止は短絡歴」。これはBBT大学院の運営する大前氏のビデオコラムの文字起こしですが、活断層が原発の危険に結びつかない事を指摘しています。

3)「廃業する農家も…原発事故の風評解消に向け専門チーム設置 消費者庁」。福島や東北の風評被害が今でも続いています。これについて消費者庁が「チーム」による取り組みの検討を始めました。以前、森雅子大臣(消費者問題担当)が法律による福島県産農産物の設置を検討と表明しましたが、強制ではなくリスクコミュニケーションの深化が必要ではないでしょうか。

4)「福島復興出直し 原子力3閣僚、縦割り突破なるか」。日本経済新聞の1月13日記事。1月発足の安倍政権では、原発事故をめぐる福島の復興のために、各省庁間の協力をうながしています。根本匠復興相は福島原発事故再生担当も担い、石原伸晃環境相は原子力防災、茂木敏充経済産業相は原子力損害賠償支援機構の担当相をそれぞれ兼務しています。これがうまく機能するか、問いかける記事です。

5)「Thyroid doses for evacuees from the Fukushima nuclear accident」(福島原発事故における避難者の甲状腺被ばく)英国科学誌ネイチャーが、昨年7月に公表した、福島の被曝についての論文です。

62人中、46人でヨウ素131によるガンマ線を検出。甲状腺等価線量の中央値は子供で4・2mSv(マイクロシーベルト)、大人で3・5mSv、最大値は子供で23mSv, 大人で33 mSvでした。チェルノブイリ避難民の平均値は490 mSvでした。この研究をまとめた弘前大学の床次真司教授は内部被曝も計測し1月公表。甲状腺で最大4・6mSvでした。(日経新聞記事)

関連記事

-

北海道大停電について「出力ではなく周波数が問題だ」というデマが流れているので、テクニカルな話だが、事故の経緯をくわしく見てみよう。苫東厚真の3基は一挙に止まったわけではなく、地震直後には1号機が動いていた。読売新聞による

-

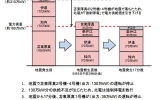

(前回:再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か③) 結局、火力発電を活かすことが最も合理的 再エネの出力制御対策パッケージをもう一度見てみよう。 需要側、供給側、系統側それぞれの対策があるが、多くの項目が電力需給のバラ

-

きのうのシンポジウムでは、やはり動かない原発をどうするかが最大の話題になった。 安倍晋三氏の首相としての業績は不滅である。特に外交・防衛に関して日米安保をタブーとした風潮に挑戦して安保法制をつくったことは他の首相にはでき

-

今年は第7次エネルギー基本計画(エネ基)の年である。朗報は河野太郎氏の突撃隊である再エネタスクフォースと自然エネルギー財団が、エネ基の議論から排除されることだ。それを意識して朝日新聞は、再エネ擁護のキャンペーンを張り始め

-

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 前稿で「脱炭素社会法」には意味がないと述べた。 その根拠として、 実測データでの気温上昇率は100年当り0.7〜1.4℃しかなく、今世紀末までの80年足らずの間に3〜5℃もの気

-

2025年までに1000億ドルに成長すると予測されるバッテリー産業だが、EVの「負債」について複数の報告書で取り上げられていた。 (前回:「2035年の新車販売はEV!」への邁進は正しい選択なのか?①) グリーンエネルギ

-

インドは1991年に市場開放が行われて以降、ずっと右肩上がりとはいかないものの、基本的に経済成長が続いている。特にITやアウトソーシング産業など第三次産業が経済成長を牽引しているという、やや特殊な姿を見せている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間