COP27のメインテーマは「損失と損害への補償」か?

imagedepotpro/iStock

今年の国連気候変動サミットを前に、脆弱な国々が富裕国に対して、気候変動によって世界の最貧困層が被った損失に対する補償を支払うよう要求を強めているため、緊張が高まっている。約200カ国の外交官が11月7日にエジプトのシャルム・エル・シェイクに集まり、気候変動の原因となるCO2排出量の削減と、致命的な熱波、山火事、海面上昇、干ばつなどの既存の気候の影響に対して、どのように対処すべきかが交渉の焦点になる予定である。

(ブリュッセル 8日 Reuters)

今年も国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)がやって来る。1997年のCOP3の頃から化学技術者として関心を持って来た。COP3は1997年の12月に京都で開催され、大木環境庁長官が議長を務めたことで知られている。

COPのイメージは、盛大に華やかに会議が始まる ➡️ 者間で国益による利害の衝突があり議論が進まない ➡ 徹夜などを繰り返して交渉 ➡️ 数値目標などをクリアしたとして槌打ちして閉幕するだが、今でも、槌を打った大木氏の雄姿が思い出される。

実際、担当された方々のご苦労には頭が下がる思いだ。

COPが始まって26年が過ぎた。それぞれの会議で成果が報告されたが、COPの大きな転換点となったのは2015年のCOP21のパリ会議であろう。

パリ協定では、先進国でなくすべての国と地域が対象であり、実質1.5℃目標を設定とする、削減目標は「国が決定する貢献(NDC)」として各国が自ら設定する、各国は5年ごとに自国の削減目標の更新を行うなどが決められた。

それ以降、「低炭素」から「脱炭素」にスローガンが変わり、化石燃料資産はCO2を排出するという理由で価値が落ちる「座礁資産」と言われ始め、融資や投資が滞るような事態が生まれた。その中でもCO2排出量の多い石炭に対して強力な逆風が吹き始めた。

COP会議で費やした費用、事前事後の費用を26年間加算すると、その金額は膨大なものになる。その成果は出ているのだろうか?

温暖化の元凶として、多数の要因がある中、非科学的かつ単純にCO2が元凶だと特定され、爾来CO2削減の取り組みに邁進するようになった。技術者としても、到底合点するところではない。空想(ユートピア)的環境主義とでも名付けたいが、COPで世界的な方向が決まれば我が国政府もそれに従わざるを得ないと、環境政策や産業政策などを変えていく。企業人や研究者にとって、CO2削減に関連する技術開発に助成金が出たりして歓迎すべきことではある。

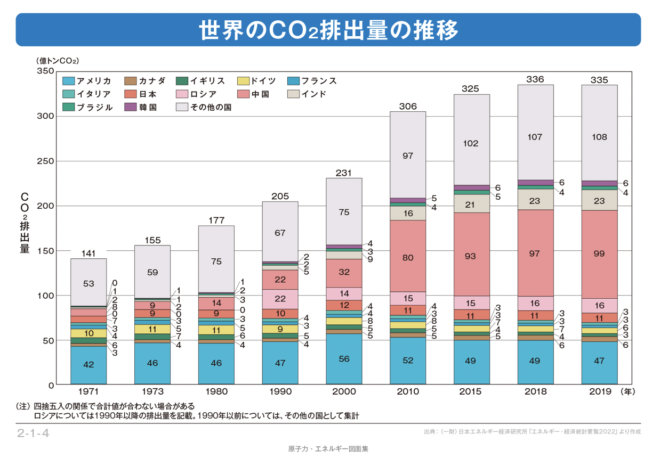

大気中のCO2は継続的に上昇し、2000年の230億トンから2019年には1.5倍の340億トンまで増加している。

一方、気温は上下しており、冬は寒く夏は暑い、年々多少の誤差はあるが、その中で納まっている。地域によって暑かったり寒かったりする。気候は変動するのが当たり前で、世界や我が国の気象データからも、異常気象状態にないことを専門家は指摘している。

コスパという言葉をよく耳にするが、CO2対策コストとCO2排出量、累積濃度、気温のパーフォーマンス(気温:どこの気温だろうか)について、どのように説明がつくのか?

これまではCO2 、CO2と主張してきたCOPが、数年前からメタン(CH4)の削減だと言い出した。CH4の温暖化係数はCO2の80倍以上(20年間で比較;GWP-20)とされ、CH4の削減が迅速な緩和策として認識されつつある。国際的な枠組みが発足して2030年までに少なくとも30%削減する目標を掲げることになったという。

最近では、農業における窒素規制が騒動になっている。オランダ政府が発表した2030年までに排出量を半減させるという目標に対して、6月下旬から農業従事者による大規模なデモが続いている。家畜が摂取した粗タンパク由来の排泄窒素は温暖化ガス亜酸化窒素(N2O)となり、また、肥料中の窒素によるアンモニア発生などで環境や健康の問題を引き起こす。オランダ政府の計画によると、国内で廃業に追い込まれる畜産場は全体の30%にも及ぶという推計もあるとのこと。

メタンと窒素、農業・畜産従事者にとっては廃業になる危機であるが、気候を理由に、もう一つの食糧危機を創出しているようにも感じる。

戯言はさておき、これまで富裕国は、貧困国の排出量削減と気候変動への適応を支援するために、2020年までに年間1000億ドルを拠出するとされていた。しかし、それは実現できていない。COP27で要求されるという損失と損害に対する補償は、この1000億ドルに追加されることになるとのこと。

歴史的に見て、富裕国は、法的責任を負わせたり補償に同意したりする措置に抵抗してきたため、損失と損害の問題は、ボンでのCOP27事前協議には追加されなかったようだ。

このテーマをCOP27の議題にすることで、資金がどこから来るのか、どのように配分するのか、あるいは気候による損失をどう定義するのかという議論が始まる可能性があり、一部の研究によると、2030年までに年間5800億ドルに達する可能性があるということだ。

2ケ月半に迫ったCOP27は、気候変動についての交渉というより、長い歴史的な背景を持った南北問題が大きなテーマになりそうだ。果たしてどのような議論が展開され、どういう決着を迎えるのか興味のあるところだが、同じことの繰り返しでないことを願いたい。

関連記事

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 太陽活動の変化が地球の気温に影響してきたという説について

-

アゴラ研究所の運営するGEPRはサイトを更新しました。

-

日本の化石燃料輸入金額が2023年度には26兆円に上った(図1)。これによって「国富が流出しているので化石燃料輸入を減らすべきだ、そのために太陽光発電や風力発電の導入が必要だ」、という意見を散見するようになった。 だがこ

-

脱炭素社会の実現に向けた新法、GX推進法注1)が5月12日に成立した。そこでは脱炭素に向けて今後10年間で20兆円に上るGX移行債を発行し、それを原資にGX(グリーントランスフォーメーション)に向けた研究開発や様々な施策

-

沖縄電力でシンプルガスタービン(GT)火力の設置を承認 2025年9月3日付の電気新聞は「エネ庁、沖縄で『GT単独』容認―火力の新設基準改正案」と題し、沖縄電力が計画するシンプルGT(ガスタービン)火力発電所の新設が、省

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

-

「福島後」に書かれたエネルギー問題の本としては、ヤーギンの『探求』と並んでもっともバランスが取れて包括的だ。著者はカリフォルニア大学バークレーの物理学の研究者なので、エネルギーの科学的な解説がくわしい。まえがきに主要な結論が列記してあるので、それを紹介しよう:

-

英国のエネルギー政策をめぐる政府部内の対立は、オズボーン財務大臣対デイビー・エネルギー気候変動大臣の対立のみならず、連立与党である保守党対自民党の対立でもあった。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間