NHK「脱炭素社会実現の道筋は?」への疑問

先日、NHKが「脱炭素社会実現の道筋は」と題する番組を放映していた。これは討論形式で、脱炭素化積極派が4人、慎重派1名で構成されており、番組の意図が読み取れるものだった。積極派の意見は定性的で観念的なものが多く、慎重派が提示したデータなどに無反応だったのが印象的だった。

気になった設問や発言があったので、いくつか取り上げてみたい。

※ 編集部より:上記NHK番組の出演者である有馬純氏の記事はこちらです。

気温上昇を5℃以下に抑えるために、我が国は何をすればよいのか?

これはメディアなどで繰り返し取り上げられてきた命題である。簡単な算数の問題のようにも思える。

【2020年のCO2排出量のランキング】

(中国、米国、インド、ロシア、日本、ドイツ、韓国、アフリカ諸国)=(28.4%、14.7%、6.9%、4.7%、3.2%、2.1%、1.8%、3.7%)

日本の排出割合は3.2%で年間排出量は約12億トン、最大12億トンしか削減できない。また、京都議定書の削減目標から計算される気温効果は0.0003℃程度だという。

一方で中国は、我が国の10倍の約100億トンを排出している。中国には世界の製造強国を目指す「中国製造2025」などがある。中国のGDPは2010年頃には日本を抜き米国に次ぐ2位になった。この成長のエンジンは石炭であり、今後も石炭が主要なエネルギー源であることに変わりがない。

中国が「〇〇強国」を強化するために経済成長に拍車をかければ、我が国が削減した12億トンなど吹き飛んでしまう。

仮に2050年までに我が国が数百兆円(税金+民間投資)を使いCO2削減対策を行い、パリ協定の約束を守ったとしても、世界の気温の抑制にはほとんど効果がなく、従って、1.5℃など気にする必要もない。1.5℃を死守したい人たちは、先ずは中国に行き相応の要求をすべきであろう。

我が国が1.5℃に貢献するためには、先進的な火力発電などの技術を海外にて普及させることであろう。古い設備を使って発電している国も多いので歓迎されるであろうが、設備費の問題は残る。

技術者にとっては、政府助成金が出され技術開発の機会も増えるなどプラス面も多いが、過去の国家プロジェクトの類推から、現状の態勢のままでは期待通りの成果が出ない可能性も高い。

従って、因果関係が曖昧で非科学的なCO2「緩和対策」を行うよりも、原因と結果がより明確な「適応策」を推進し、緩和対策に投入する膨大なお金を国内の貧困、福祉、教育などに使った方がずっと賢明である。因みに、適応策とは、気候変動影響への防止・軽減のための備えであり、治水対策や渇水対策、農作物の新種の開発などである。

太陽光や風力発電による発電コストがかなり安くなっている!

2021年8月経済産業省は、太陽光、風力、原子力、石炭、液化天然ガスなど電源の2030年における発電コストの精査結果を公表した。「太陽光発電の2030年時点のコストが1kWh当たり8.2~11.8円であり、火力発電や原子力より安くなった」と明るい話題を提供した。このコスト試算については、複数の疑問点や批判が投げかけられた。

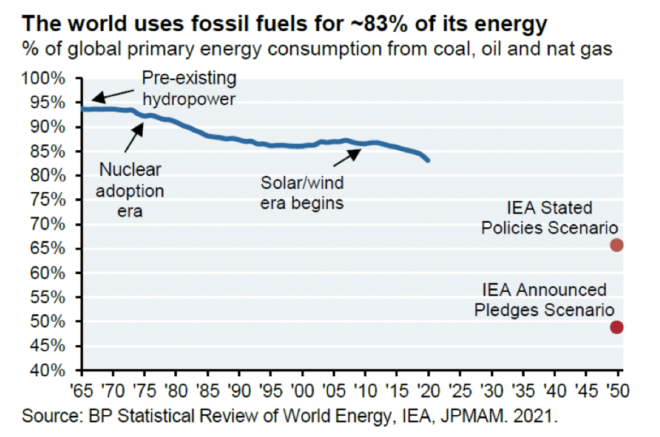

この発電コストは、均等化発電原価(LCOE)に基づいて計算されたものだが、LCOEに対しては、内外の複数の機関からその妥当性に疑問が出ている。J.P.モルガンの「年次エネルギーペーパー」には、次のようなことが書かれている。

再エネと化石燃料と比較するLCOEは、変化のペースを測る指標として使用すれば誤解を招く。このような疑わしいLCOEの統計に多くの時間を費やして議論すべきではない。LCOEには、再エネによる送電網への高い普及率を可能とする実際のコスト、例えば、i)再エネの供給エリアを拡大するための送電への投資 ii)バックアップのための火力発電 iii)電力会社規模の蓄電池の資本コストとメンテナンスなどが含まれていない。

つまりLCOEは、再エネ発電所が発送電型の化石燃料発電所と同じであると仮定しているのであり、上記の項目を入れて計算すると、再エネでは消費者への電力コストが5倍から10倍になる可能性がある。

「太陽光や風力発電による発電コストがかなり安くなっている!」という前提は、内外の批判を考慮し見直す必要があるのではなかろうか。LCAの観点から再エネの電力コストが10倍になるというのでは、再生エネルギーを横展開する必要もない。

石炭火力などに固執しているようでは、ゲームチェンジャーにはなれない!

「化石燃料は、CO2を排出するので地球温暖化を悪化させるため、石炭などを燃料として発電する企業には融資は罷りならぬ、ダイベストメントの対象だ」という強いメッセージである。

果たして、積極派が言うように、世界は同じような歩調を取っているのだろうか。最近、米国の21州では、ESG運動との戦いが始まったという。テキサス州では、化石燃料関連のエネルギー企業をボイコットしたとされる金融企業10社と350近いファンドのリストを公表し、州政府機関に対して、ESGを主導する企業やファンドからの融資の引き上げを義務付けた。

その理由として、「ESGは、一部の金融会社が、もはや株主や顧客の最善の利益のために意思決定を行うのではなく、秘密に包まれた社会的・政治的課題を推進するためにその資金力を利用するという、不透明で倒錯したシステムを生み出している。一部の金融機関は、公の場では反石油・ガスの美辞麗句を並べながら、裏では真逆の話をしているようだ」と。

また、JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンCEOは、下院の公聴会で、「米国で新しい化石燃料プロジェクトへの資金提供を止めることは、地獄への道に通じる」と主張している。

ヨーロッパでは、現下のエネルギー危機、物価高、経済雇用などの問題を解決しようと、ドイツやオランダなどの気候変動推進主要国も、ロシア以外からの天然ガス調達先を模索したり、石炭火力を稼働させたり増設したり、原子力に目を向けるなど、大幅な方向転換を行っている。2015年に採択されたパリ協定などの動きも一旦蔵に閉じ込めて、急場を凌ごうという考えのようだ。

結局、ヨーロッパは矛盾に満ちたその場凌ぎの政策を繰り返しており、自分たちの都合の良い理屈を並べて他に強制しているだけのようにも見える。植民地時代の発想のままで、到底、ゲームをリードしているとは思えない。

世界は、「ヨーロッパがグリーンエネルギーの壁に突き当たっている」のをリアルタイムで見ている。これは「損失と損害への補償」がテーマだとされるCOP27以降の展開にも影響を与えるであろう。

確かなことは、脱炭素積極派バンカーの喧伝する石炭火力=ダイベストメントではなく、BPやIEAの図が示すように、当分化石燃料が利用され続けることであり、この現実こそが、未来を決めていくようにも思えてならない。

関連記事

-

大阪のビジネス街である中之島で、隣接する2棟のビルの対比が話題という。関西電力本社ビルと朝日新聞グループの運営する中之島フェスティバルタワーだ。関電ビルでは電力危機が続くためにその使用を減らし、夏は冷暖、冬は暖房が効かない。

-

第6次エネルギー基本計画は9月末にも閣議決定される予定だ。それに対して多くの批判が出ているが、総合エネルギー調査会の基本政策分科会に提出された内閣府の再生可能エネルギー規制総点検タスクフォースの提言は「事実誤認だらけだ」

-

米国ワイオミング州のチェリ・スタインメッツ上院議員が、『Make CO2 Great Again(CO2を再び偉大にする)』法案を提出したと報じられた。 ワイオミング州では ワイオミング州は長い間、経済の基盤として石炭に

-

猪瀬直樹氏が政府の「グリーン成長戦略」にコメントしている。これは彼が『昭和16年夏の敗戦』で書いたのと同じ「日本人の意思決定の無意識の自己欺瞞」だという。 「原発なしでカーボンゼロは不可能だ」という彼の論旨は私も指摘した

-

政府はプラスチックごみの分別を強化するよう法改正する方針だ、と日本経済新聞が報じている。ごみの分別は自治体ごとに違い、多いところでは10種類以上に分別しているが、これを「プラスチック資源」として一括回収する方針だ。分別回

-

2025年4月28日にスペインとポルトガルで発生した停電以降、ヨーロッパの発電状況を確認できるサイト「Energy-charts」を時折チェックしています。そこで気づいたことがあります。 NetZero推進派の人たちがよ

-

何が環境に良いのかはコロコロ変わる。 1995年のIPCC報告はバイオエネルギーをずいぶん持ち上げていて、世界のエネルギーの半分をバイオエネルギーが占めるようになる、と書いていた。その後、世界諸国でバイオ燃料を自動車燃料

-

何よりもまず、一部の先進国のみが義務を負う京都議定書に代わり、全ての国が温室効果ガス排出削減、抑制に取り組む枠組みが出来上がったことは大きな歴史的意義がある。これは京都議定書以降の国際交渉において日本が一貫して主張してきた方向性であり、それがようやく実現したわけである。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間