気候変動は「脱炭素化」から「開発援助」の問題になった

Olga Burkova/iStock

エジプトで開かれていたCOP27が終わった。今回は昨年のCOP26の合意事項を具体化する「行動」がテーマで新しい話題はなく、マスコミの扱いも小さかったが、意外な展開をみせた。発展途上国に対して損失と被害(loss and damage)を補償する基金の設立が決まったのだ。

「緩和」から「適応」へ

これは今まで温室効果ガスを排出して地球温暖化の原因をつくった先進国が、その被害者である熱帯の途上国の損害を賠償する形になっているが、目的は洪水や干魃などの災害を防ぐインフラ整備による適応(adaptation)のコストを先進国が負担する、開発援助の一種である。

1997年の京都議定書以来、気候変動対策は、温室効果ガスの排出を削減する緩和(mitigation)が中心だったが、これには膨大なコストがかかる割に効果が少ない。それよりいま被害の出ている熱帯の途上国の被害を救済すべきだという要求は、2015年のパリ協定のころから途上国が出していた。

COP26でも中国やインドが、洪水や干魃にそなえるインフラ整備のための「1兆ドル規模の基金」の設立を呼びかけたが、先進国は無視した。その代わり化石燃料の廃止が焦点になったが、途上国がこれに抵抗し、結論はCOP27に持ち越された。

最終合意から「化石燃料の段階的廃止」が消えた

COP27では、EUは1.5℃目標の実現と基金設立を抱き合わせにする合意案を出し、途上国が「化石燃料の段階的な廃止」に協力しないと金を出さないという条件をつけたが、議長国のエジプトが反対した。

中国やサウジアラビアが「途上国にも豊かになる権利がある」と主張したのに対して、EU代表は「1.5℃目標が合意に入らないならEUは退席する」と脅す異例の展開になり、会期は2日延長された。

最終合意には「特に脆弱な国が被る気候関連の損害を補償するための新たな基金創設」が明記されたが、1.5℃目標についての文言は削除され、化石燃料の段階的廃止も消えた。EUにとっては涙と失望で幕を閉じたとFTは報じている。

これは自業自得である。先進国が気候変動の脅威を強調するために熱帯の洪水の被害の原因は温暖化だと主張したため、被害者の途上国がその損害を賠償しろと要求したのに対して反論できなくなったのだ。

開発援助を気候変動だけに使うわけには行かない

この基金の金額は未定で、その具体策は来年のCOP28に持ち越されるが、途上国の洪水や干魃を防ぐためには、毎年1兆ドルの基金が必要だというのが、経済学者の見立てである。

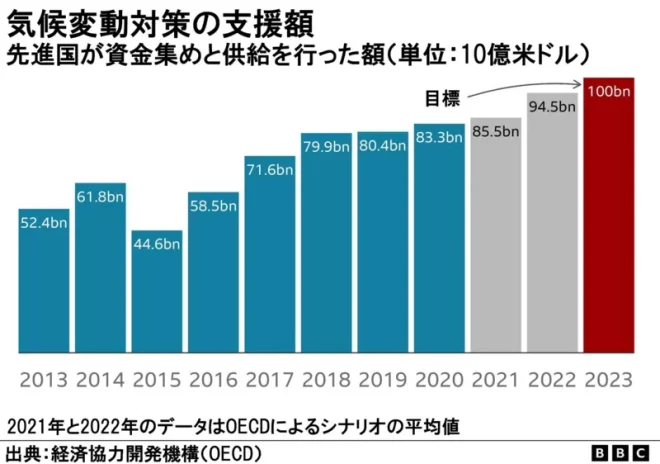

それに対してBBCによると、先進国がおこなっている気候変動に関する開発援助は、世界全体で833億ドル(2020年)。これを1000億ドルまで増やすのが国連の目標だが、それでも1桁足りないのだ。

それでもIEAが脱炭素化による温暖化のコストとして想定する毎年4兆ドルよりはるかに安い。昨年までのCOPでは、温室効果ガスを削減する緩和ばかり議論されてきたが、そのコストが現実に出てくると先進国も圧倒され、流れが変わった。

世界の開発援助の総額は1800億ドル。その5倍以上を気候変動だけに使うわけには行かない。途上国の抱える問題は、食糧、水、感染症など多岐にわたり、気候変動の優先順位は高くない。

エネルギーの確保が最優先だ

今年はウクライナ戦争で化石燃料の不足が経済に及ぼす絶大なインパクトが明らかになった。先進国にとっても生活を維持するエネルギーの確保が最優先の課題になり、化石燃料の段階的廃止などという目標は出せなくなった。

COP27は、意外に大きな転換点になるかもしれない。来年のCOP28はUAEのドバイで開かれるので、今年、産油国が1.5℃目標を葬った実績からみると、来年はもっと適応(開発援助)に重点を置く会議になるだろう。

しかし開発援助は地味な問題であり、「人類の未来」や「消費文明のあり方」などの文明論とも無関係だ。「グリーン成長」などというスローガンも無意味である。化石燃料は途上国が豊かになるためには必要であり、豊かになれば環境に配慮した生活ができるようになる。それが産業革命以後の歴史で、人類が証明したことだ。

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

この連載でもたびたび引用してきたが、米国共和党は、気候危機など存在しないことを知っている。 共和党支持者が信頼しているメディアはウオールストリートジャーナルWSJ、ブライトバートBreitbart、フォックスニュースFo

-

昨年10月に公開された東京電力社内のテレビ会議の模様を見た。福島第一原発免震重要棟緊急対策室本部と本店非常災害対策室とのやりとりを中心に、時々福島オフサイトセンターを含めたコミュニケーションの様子の所々を、5時間余り分ピックアップして、音声入りの動画を公開したものだ。また、その後11月末にも追加の画像公開がなされている。

-

英独仏を含む欧州7か国が、海外における化石燃料事業への公的支援を段階的に停止する、と宣言した。 だが、もちろんアフリカには経済開発が必要であり、化石燃料はそのために必須だ。このままでは、先進国の偽善によって、貧困からの脱

-

「電力システム改革」とはあまり聞きなれない専門用語のように思われるかもしれません。 これは、電力の完全な自由化に向けて政府とりわけ経済産業省が改革の舵取りをしています。2015年から2020年にかけて3ステップで実施され

-

NRCは同時多発テロの8年後に航空機落下対策を決めた 米国は2001年9月11日の同時多発テロ直後、米国電力研究所(EPRI)がコンピュータを使って解析し、航空機が突入しても安全は確保されると評価した。これで仮に、同時多

-

5月13日に放送した言論アリーナでも話したように、日本では「原子力=軽水炉=福島」と短絡して、今度の事故で原子力はすべてだめになったと思われているが、技術的には軽水炉は本命ではなかった。1950年代から「トリウム原子炉の道?世界の現況と開発秘史」のテーマとするトリウム溶融塩炉が開発され、1965年には発電を行なった。理論的には溶融塩炉のほうが有利だったが、軽水炉に勝てなかった。

-

福島原発事故の結果、現時点でも約16万人が避難しました。そして約650人の方が亡くなりました。自殺、精神的なダメージによって災害死として認定されています。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間