暖炉ゲートとは何か? ノルドストリームを巡るドイツ国内のドタバタ劇

Leestat/iStock

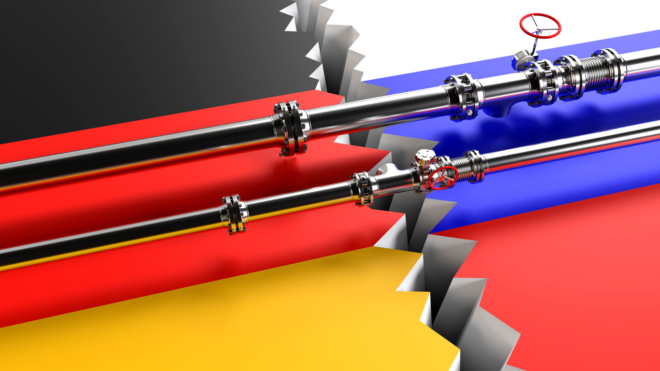

米ニューヨーク・タイムズ、および独ARD(公営第1テレビ)などで、3月7日、ノルドストリームの破壊は親ウクライナ派の犯行であると示唆する報道があった。ロシアとドイツを直結するバルト海のガスパイプラインは、「ノルドストリーム1」と「同2」がそれぞれ2本ずつで、合計4本敷設されているが、昨年9月、その4本のパイプラインすべてに破壊工作が仕掛けられた事件だ。

当初、ドイツや日本で、「ロシアの偽旗作戦ではないか」という意見が出たのには正直言って驚いたが、ロシアが自分の財産であるパイプラインを破壊する理由が見つからず、この説は早々に立ち消え。ロシアは初めから、犯人はウクライナであり、その背景に米国がいると主張。米国はオバマ大統領時代からノルドストリーム2の建設に大反対していたから、疑われても不思議はない。一方のウクライナは、「(パイプラインの破壊は)喜ばしいことではあるが、我々は一切関わっていない」と、当然のことながら関与を否定。

ドイツはというと、「現在捜査中」として一切音無しの構えだったが、実は、この「親ウクライナ派犯人説」が出る直前、国内ではノルドストリームに関する別のスキャンダルが巻き起こっていた。スキャンダルの原因は、「気候、環境保護のための基金・MV」。巷では「フェイク基金」と呼ばれている。

苦肉のノルドストリーム建設「フェイク基金」

ノルドストリームは2005年着工の「1」も、18年着工の「2」も、共に北ドイツのメクレンブルク=フォーポメルン州が終着地。ドイツが東西に分かれていた頃、ここは、東はポーランド、西は西独2州に挟まれ、北は冷たく荒いバルト海と、まさに最果ての地だった(ちなみに同州にはメルケル前首相の選挙区があった)。つまり05年、いわば降って沸いたノルドストリームという大プロジェクトが、この貧しい州にとっていかに重要であったかは想像に難くない。

ノルドストリーム1の生みの親は、プーチン大統領と当時のシュレーダー独首相(社民党)。ただ、これが完成した11年、シュレーダー氏はすでに政界から退場。一方のプーチン氏は、大統領は2期までという法律があったため、権力は保持したまま首相の地位に下がっていた。だから、開通式典の主役はメルケル首相とロシアのメドヴェージェフ大統領。しかも、これは西欧諸国にとっても自慢のプロジェクトだったので、エッティンガーEUエネルギー委員長(ドイツ人)、フィヨン首相(仏)、ルッテ首相(オランダ)、シュレーダー前独首相などの華やかな揃い踏みとなった。中でも満面の笑みはメルケル氏で、「我々の時代で一番大きなエネルギーのインフラプロジェクト!」と舞い上がっていた。

それ以来、ロシアからドイツに直接流れ込むことになったガスが、独、露、そして、もちろんメクレンブルク=フォーポメルン州にも巨大な利益をもたらした。当然、両国は2匹目のドジョウを狙い、まもなくノルドストリーム2の計画が立ち上がる。

しかし、すでにこの頃には、米国だけでなく、ロシアとドイツの影響力の増大を警戒し始めたEUのほぼ全ての国々が反対に回っていた。それでもメルケル首相は、大統領に返り咲いたプーチン氏と共にプロジェクトを推進。施工主はロシアの会社「ノルドストリーム2」(ロシアの国立ガスコンツェルン「ガスプロム」の子会社)で、西側の多くの事業者がこの世紀のプロジェクトに加わった。

ところが、米大統領がトランプ氏に変わり、「ノルドストリーム2」社の仕事を受注した企業は米国と取引をさせないと言ったことで、2019年12月、工事は最後の160kmを残したまま中断してしまう。困ったのはドイツ政府。原発も石炭火力も減らし、再エネに移行しようとしていたのだから、将来の産業の停滞や停電を免れるためには何が何でもガスが必要だった。

そこで浮上したのが、前述の「気候、環境保護のための基金・MV」(「MV」は、メクレンブルク=フォーポメルンの略)。21年1月8日、同州のシュヴェズィヒ州首相(社民党)が唐突に発表したこの基金は、表向きには気候と環境の保護が目的だが、実際には米国の制裁を回避し、ノルドストリームを完成させるための仕組みであることは一目瞭然だった。

米国がかけていた制裁は、「ノルドストリーム2」社と契約を結んだ事業者が対象なので、同基金の発注ならばターゲットから外れるという理屈だ。基金の元手はメクレンブルク=フォーポメルン州が20万ユーロ、そして「ノルドストリーム2」社がその100倍の2000万ユーロを負担した。誰がどう見てもダミーである。

シュヴェズィヒ州首相は同地の人気女性政治家で、社民党の政治家の例に漏れず、ロシアとは親しい。基金の代表に就任したのは、シュヴェズィヒ氏の前任者であったセラリング前州首相。もちろん、こちらも社民党だ。その後、ロシア側はこの基金にさらに計1.65億ユーロ(=約215億円)という大金を注ぎ込み、お陰で工事は細々ながら進んだ。

状況が大きく変わったのは、バイデン大統領が就任してからだ。21年5月、メルケル首相と会談した直後に、バイデン氏はなぜか制裁を解いた。かくして工事はスムーズに進み、9月に完工。「気候、環境保護のための基金・MV」はご用済みとなり、以後は文字通り気候と環境保護のための基金として定着するはずだった。

急転する世界情勢、そして新たな疑惑が・・・

ところが、この頃、世界情勢は風雲急を告げていた。すでにロシアがウクライナ東部の併合に取り掛かっていたことで、ようやく完成したノルドストリーム2の運開に靄がかかり始める。奇しくも12月、ロシア軍がウクライナ国境に集結という不穏な情勢を睨みつつ、6日、ショルツ首相(社民党)の新政府が成立した。

これ以後、ショルツ首相は涙ぐましい努力でノルドストリーム2を守ろうとした。四方八方から運開停止を迫られても、「あれは民間のやっていることだから」と惚けた。そのスタンスは、戦争が勃発し、政府がやむなくノルドストリーム2の認可手続きを止めた後も変わっていない。それどころか、ロシアが既存のノルドストリーム1のガス輸送を止めた後でさえ、ドイツ政府もロシア政府も、まだノルドストリーム2を諦めていなかった。両国がこれだけ莫大な投資をしたパイプラインが、海の中で眠っていて良いはずがなかったのだ。

ところが、そこまでして守ったノルドストリームが、22年9月、何者かが仕掛けた爆薬によって破壊された。ドイツがこれまで素知らぬ顔で繋いできたロシアとの絆が、プツリと切れた瞬間である。この時、ドイツは本当の意味で窮地に陥った。

その後4ヶ月もしないうちに、ドイツ政府は、今までNATOやウクライナからどんなにせっつかれても出そうとしなかったレオパルト2のウクライナへの供与を決めた。ロシア人を殺傷するための世界最強の戦車である。ノルドストリームというカードを失ったドイツの、付き物が落ちたようなこの行動は、ドイツの政治力の減退を如実に示したと言えよう。

よりによってその直後、皆がすっかり忘れていたはずの「気候、環境保護のための基金・MV」に対する糾弾が始まったのは、はたして偶然だったのだろうか。いずれにせよ、これと同時に激しいシュヴェズィヒ攻撃の幕が切って落とされた。

新たなスキャンダル「暖炉ゲート」

現在、基金が問われているのは、約980万ユーロの脱税容疑。基金は公益法人として登録されていないため、出資金に50%の贈与税がかかるが、昨年4月、州議会でその質問が出たとき、基金側の返答は「申告済み」だったという。ところが、その後、ある独立系メディアが調査を始めると、本当に申告されていたかどうかが怪しくなった。

基金側は、贈与税免除の申請をしたと言いつつ、ただ、「申請書を間違った税務署に送ったため、もう一度送り直した」と主張。それに対して税務署は、「送られてきた申請書を2度とも紛失した」が、その後「やっぱりまた見つかった」等々、発言が二転、三転。最終的に、書類はパニックに陥った税務署の一女性職員が、知人の家の暖炉にくべて燃やしてしまったとされた。そのため、今ではこの事件は「暖炉ゲート」と呼ばれている。

奇妙な話は他にもあり、昨年9月に税務署の誰かが、同基金の口座から2300万ユーロを引き出そうとした形跡があることもわかっている。ところが、それに対する税務署側の説明は、「女性事務員が間違って引き出そうとした」。2300万ユーロとは優に30億円を超える。

どんどん膨らむスキャンダルに焦ったシュヴェズィヒ州首相は、慌てて同基金を解散しようと試みたが、法的にうまくいかなかった。しかも今では、隠そうとすればするほど、いっそう州行政の混乱や腐敗ぶりが日の目に晒されていくという悪循環に陥っている。現在、政府に罪を着せられているのは税務署のようだが、しかし、税務署側も抵抗しており、そのため、突拍子もない暖炉ゲートが出てきたのではないか。

落日のドイツ

いずれにせよCDUにとってみれば、メクレンブルク=フォーポメルン州を奪還するまたとないチャンスであることは間違いなく、3月10日、メルツ党首が、シュレスヴィヒ州首相の辞任を要求。一時は次期首相候補かとまで言われた氏の政治生命は今や風前の灯だ。ただ、ノルドストリームはそもそも国策プロジェクトで、それどころか、同基金の設立時はCDUのメルケル政権だった。シュレスヴィヒ氏を弾劾できる立場とはとても思えない。

ロシアのガスがなくなった今、ドイツ政府はLNGを求めて奔走しているが、エネルギー価格の暴騰はすでにドイツ経済を追い詰め始めている。はっきり言って、政党同士が争っている場合ではない。現在はまだ、かろうじてEUを仕切っているドイツだが、経済力に裏打ちされない政治力がいつまで保てるのか? EU内では、大動脈を切られたドイツの周りが急にうら寂しくなっている。

関連記事

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑦:災害の激甚化など起きていない) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表

-

グレタ・トゥーンベリの演説を聞いた人は人類の絶滅が迫っていると思うかもしれないが、幸いなことにそうではない。25日発表されたIPCCの海洋・雪氷圏特別報告書(SROCC)では、従来の気温上昇予測(第5次評価報告書)にもと

-

はじめに 2025年11月、第30回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP30)がブラジル・ベレンで開催され、各国は「ネットゼロ」「脱炭素」を合言葉に巨額の資金と政治的エネルギーを費やしました。COP30が閉幕し、世界は

-

政府は内閣府に置かれたエネルギー・環境会議で9月14日、「2030年代に原発の稼動をゼロ」を目指す新政策「革新的エネルギー・環境戦略」をまとめた。要旨は以下の通り。

-

スマートジャパン 3月3日記事。原子力発電によって生まれる高レベルの放射性廃棄物は数万年かけてリスクを低減させなくてならない。現在のところ地下300メートルよりも深い地層の中に閉じ込める方法が有力で、日本でも候補地の選定に向けた作業が進んでいる。要件と基準は固まってきたが、最終決定は20年以上も先になる。

-

前回、改正省エネ法やカーボンクレジット市場開設、東京都のとんでもない条例改正案などによって企業が炭素クレジットによるカーボンオフセットを強制される地盤ができつつあり、2023年がグリーンウォッシュ元年になるかもしれないこ

-

はじめに 原発は高くなったと誤解している人が多い。これまで数千億円と言われていた原発の建設費が3兆円に跳ね上がったからである。 日本では福島事故の再防止対策が膨らみ、新規制基準には特重施設といわれるテロ対策まで設置するよ

-

サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン副皇太子が公賓として9月1日に日本を訪問した。それに同行して同国の複数の閣僚らが来日し、東京都内で同日に「日本サウジアラビア〝ビジョン2030〟ビジネスフォーラム」に出席した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間