再エネで電気代は上がり土地には負荷がかかる

xijian/iStock

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。

再エネのコストは下がった、今や一番安い、という宣伝文句をよく聞く。はなはだしきは、「PV(太陽光発電)で電気代ゼロ円」などというものもある。パネルの購入費用や、政府の補助金などを一切無視した話だ。

いまPVも風力もあらゆる優遇措置を受けているので、本当のところのコストは見えにくくなっている。だが、PVや風力を大量導入したから、電気代がタダ同然になって喜んでいる国などというのは、聞いたことがない。

図は、欧州諸国において、PVと風力の普及量(全発電に占める発電電力量)を横軸に、家庭電気料金を縦軸にとったものだ。これを見ると、PVと風力の普及している国ほど、電気料金はむしろ高くなっていることが分かる。

日本政府も、再エネ最優先というのが現行の政策だから、今後ますます電気料金は上がることになるだろう。

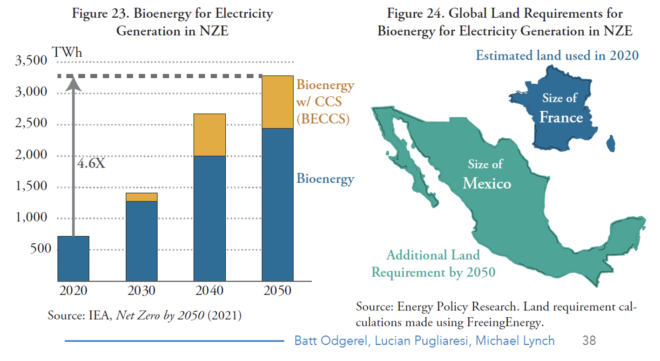

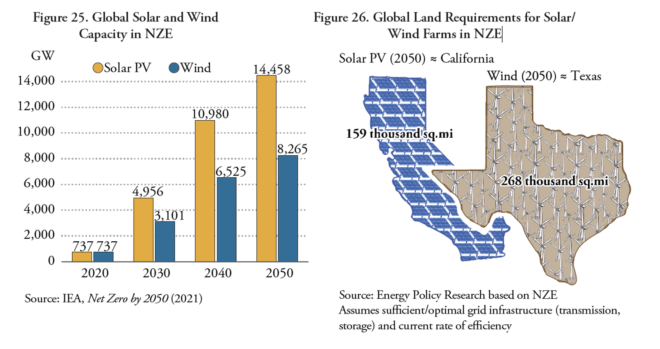

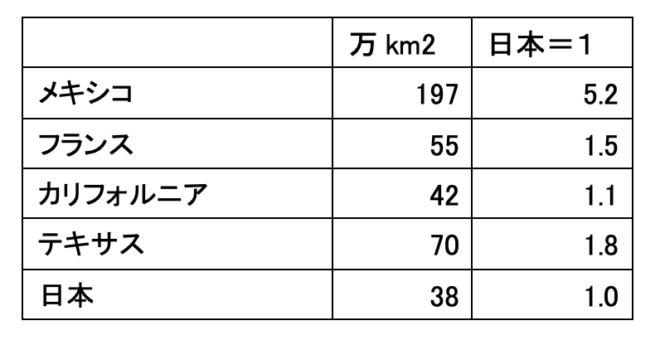

IEAのNZEでは、世界全体で再エネを大量導入するが、これは莫大な土地を必要とする。2050年までに追加で必要な面積は、太陽光がカリフォルニア州なみ、風力がテキサス州なみ、バイオエネルギーがメキシコなみ、となっている。

分かり易くするために日本に置き換えると(数値は表に載せた)

PV:日本1つ分

風力:日本2つ分

バイオ:日本5つ分

となる。

このバイオは農地利用ともろに競合する。世界の農地面積は1244万km2なので、その6分の1もの面積をバイオで用いることになる。太陽光や風力であれば農地とは競合しないように建設できるが、バイオエネルギーは植物が成長しないと生産できないので競合は避けられない。

これだけの面積を使うということは、景観や自然生態系にもかなりの負担になる。果たして環境に優しいと言えるのだろうか。

■

関連記事

-

私は42円については、当初はこの程度の支援は必要であると思います。「高すぎる」とする批判がありますが、日本ではこれから普及が始まるので、より多くの事業者の参入を誘うために、少なくとも魅力ある適正利益が確保されればなりません。最初に高めの価格を設定し、次第に切り下げていくというのはEUで行われた政策です。

-

運転禁止命令解除 原子力規制委員会は27日午前の定例会合において、東京電力ホールディングスが新潟県に立地する柏崎刈羽原子力発電所に出していた運転禁止命令を解除すると決定した。その根拠は原子力規制委員会が「テロリズム対策の

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 論点⑳では、「政策決定者向け要約」の書きぶりが針小棒大に

-

年明けからエネルギー価格が世界的に高騰している。その理由は様々な要素が複雑に重なっており単純には説明できないが、コロナ禍からの経済回復により、世界中でエネルギー需要が拡大するという短期的な要因に加えて、長期的な要因として

-

1. 化石燃料の覇権は中国とOPECプラスの手に 2050年までにCO2をゼロにするという「脱炭素」政策として、日米欧の先進国では石炭の利用を縮小し、海外の石炭事業も支援しない方向になっている。 のみならず、CO2を排出

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 前稿で科学とのつき合い方について論じたが、最近経験したことから、改めて考えさせられたことについて述べたい。 それは、ある市の委員会でのことだった。ある教授が「2050年カーボン

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

2021年6月末、北米大陸の太平洋岸北西部で40℃を超える熱波が発生した。カナダのリットンでは6月27日に46.6℃を記録し、カナダでの過去最高気温を84年ぶりに更新した。また、米国オレゴン州のポートランドでも6月28日

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間