気候危機:インフルエンサーたちの情報発信

Liudmila Chernetska/iStock

1. 寒冷化から温暖化への変節

地球の気候現象について、ざっとお浚いすると、1970~1980年代には、根本順吉氏らが地球寒冷化を予測、温室効果ガスを原因とするのではなく、予測を超えた変化であるといった立場をとっていた。根本氏の主な著作を時系列で並べてみると、

1976年:氷河期が来る 異常気象が告げる人間の危機(光文社)

1980年:地球はふるえる(筑摩書房)

1989年:地球に何がおきているか 異常気象いよいよ本番(筑摩書房)

1989年:熱くなる地球 温暖化が意味する異常気象の不安(ネスコ)

1989年以前に、根本氏は自説を寒冷化から温暖化に転じたことが伺える。その頃、1988年に世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)によって気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が設立されていた。

爾来、多くの方が、色々な発言をされている。

さらに、当初のキーワードも変遷し、「地球温暖化」から「気候変動」というフレーズに置き換えられた。気温に関係なく、地球の気候は絶えず変化しているので、しばらくの間、このフレーズは効果的に用いられた。その後、「気候危機」が使用されるようになり、人々を行動に駆り立ててきた。最近では、CO2ネットゼロやその他の対策への支持につながると期待してか、「気候緊急事態」という言葉をよく目にするようになった。

2. インフルエンサーたちの発言

最近目にしたインフルエンサーたちの発言を並べてみた。

【グテーレス 国連事務総長】

国連本部での #世界気象機関 @WMOの最新の報告書の発表(7月27日)に際し、アントニオ・グテーレス国連事務総長は、「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来した。」と記者団に語り、劇的かつ早急な気候アクションの必要性を訴えた。(国連広報センター)

【ジム・スキー IPCC長官】

Don’t overstate 1.5 degrees C threat, new IPCC head says

1.5℃の目標は存亡の危機ではない。1.5℃の気温上昇が人類の存亡を脅かすとほのめかすのは良くない。地球の気温がこれだけ上昇しても、絶望したり、ショックに陥ったりするべきではない。気候変動の議論に対してバランスのとれたアプローチを求めた。

【ビル・ゲイツ マイクロソフト創業者】

「アースショット賞イノベーション・サミット2023」に出席し「気候変動に関する誇張がたくさんある。気候変動により地球が終わることはない。地球は大丈夫だ」と述べた。

数日後に行われたニューヨーク・タイムズ紙のイベントでも、「気候変動は、人類への影響はあるが、地球への影響はそれほど大きくない。温帯の国に住めなくなることはない」と楽観的な見解を示した。「極端に描かれているシナリオにはならない。温室効果ガスなどの排出量はピークに達した後、減少に転じるだろう。しかし一度上がった気温は、大規模な炭素除去をしない限り、なかなか下がることはない」

【プリンストン大学名誉教授 ウィリアム・ハッパー(物理学)とマサチューセッツ工科大学名誉教授 リチャード・リンゼン(大気科学)】

米国著名2教授「大気はCO2飽和状態にあり気候危機にない」と主張

CO2 がなければ、人間の生命も地球上の他の生命も存在しない。

CO2は化石燃料を燃焼することによって放出され、その肥沃化効果により植物の成長が促進され、世界中でより多くの食料が作られている。化石燃料には窒素肥料を作るなど大きな社会的利益があり、世界80億もの人口を支える食糧を供給している。

現在、多くの国が取り組んでいる、所謂ネットゼロ目標は、CO2排出量を年間40ギガトン以上削減させ、それに比例して食料供給が削減するだろう。

科学的方法は、化石燃料とCO2が破滅的な温暖化と異常気象を引き起こす要因でないことを証明している。

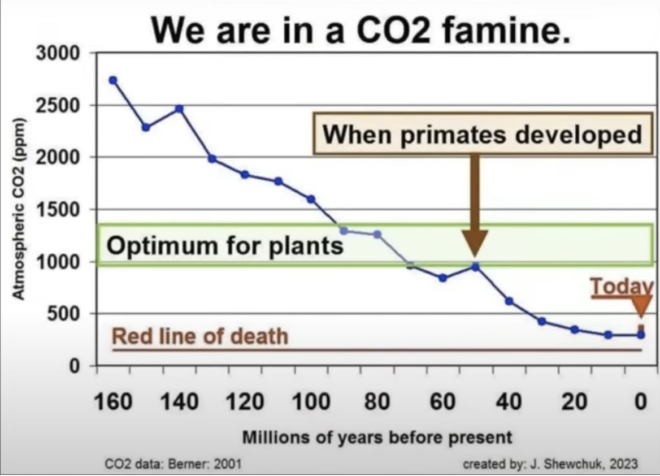

3. CO2濃度はもっと高くても良い

2009年にClimategate事件が発覚し、国連やその傘下で動いているIPCCなどの信憑性が問われた。ことの顛末も有耶無耶に、地球温暖化以降の動きが進められ、パリ協定の締結後、2050年の脱炭素やカーボンニュートラル、ネットゼロの目標を掲げ、国による濃淡はあるものの、すべてがビジネス化され、世界的に展開されている。

カーボンニュートラルでは、排出されるCO2を回収して貯留したり、化学反応を起こさせ他の物質に利用したり固定化するなどが研究されている。すべて、現在の大気中のCO2濃度は約 430ppmから多少の増加は許容するものの、CO2濃度をこれ以上増加させないという取り組みである。

この一環で、CO2を回収・濃縮後、水素と反応させてメタンを製造するなどのプロジェクトが進んでいるが、骨子となるプロセスは化石燃料由来のものであり、革新的な触媒設計がその肝となる。それによって圧力や温度などの反応条件が緩和される可能性がある。

ただ、反応工学的にみれば、付随プロセスを複数追加し、そこで使用されるエネルギーや用役も必要になる。シンプルなプロセスより、反応やエネルギー面での効率は落ち、製造コストの大幅な上昇につながる。

脱炭素対策は、CO2濃度が増加すれば大気中の気温が上がり、異常気象が起きたり地球が砂漠化したりするなどの予測に基づく対策である。この予測は、気候モデル、シミュレーションに基づいている。異常気象については、杉山大志氏がアゴラで繰り返し投稿されているように、気象庁やNASAなどのデータからもそうした証左はないことが示されている。地球の砂漠化についても同様である。

現在の気候モデル、シミュレーションは、複雑な現象を単純化しすぎている、実測値と整合していないなどの欠陥が指摘されている。予測ではなく、憶測というべきかもしれない。

砂漠化の反対の現象は緑化だが、緑化をビジネスとして行っている植物工場では、CO2濃度についても厳しく管理し、収率を上げる努力をしている。光合成には3要素、光(太陽光、LEDなど)、CO2、水が不可欠であり、CO2濃度については、約1000ppmのCO2が植物に供給されるケースが多い。

10年ほど前の日本経済新聞の記事で、千葉大と東ガスの研究成果を報じている。

4. 砂上の楼閣なのか?

大気中のCO2濃度が430ppmではなく1000ppmでも良いとしたら、脱炭素政策に邁進する必要性はなく、2050年までに数百兆円もの膨大な資金を投入する必要はないのである。 寧ろ、我が国の社会問題、貧困、教育、経済、防災、国防などに投資すべきだ。

すべてがビジネスと化し、それで回っているのが現状であるが、個人的には、砂上の楼閣という気がしないでもない。いつか、CO2元凶論という土台が液状化して、楼閣が壊れてしまわないかと懸念する。

最後に、プリンストン大学名誉教授 ウィリアム・ハッパー氏からいただいたメールの一文を添えておく。

The main conclusion of this part of the study is that even an order of magnitude increase of CO2 in the atmosphere by human activities, which at the present rate of input is not expected within the next several thousand years, may not be sufficient to produce a runaway greenhouse effect on Earth. On the short time scale, if CO₂ is augmented by another 10 percent in the next 30 years, the increase in the global temperature may be as small as 0.1°K.

(この研究の主な結論は、今後数千年以内には予測されないことだが、人間活動によって大気中のCO2がたとえ1桁増加しても、地球の温室効果を暴走させるには不十分であるということだ。短い時間スケールでは、CO2が今後30年間に10%増加しても、地球の気温上昇は0.1°Kと小さいかもしれない。)

関連記事

-

昨年9月から定期的にドイツのエネルギー専門家と「エネルギー転換」について議論する場に参加している。福島第一原子力発電所事故以降、脱原発と再エネ推進をかかげるドイツを「日本が見習うべきモデル」として礼賛する議論が目立つよう

-

なぜ浮体式原子力発電所がいま熱いのか いま浮体式原子力発電所への関心が急速に高まっている。ロシアではすでに初号基が商業運転を開始しているし、中国も急追している。 浮体式原子力発電所のメリットは、基本構造が小型原子炉を積ん

-

先日、NHKが「脱炭素社会実現の道筋は」と題する番組を放映していた。これは討論形式で、脱炭素化積極派が4人、慎重派1名で構成されており、番組の意図が読み取れるものだった。積極派の意見は定性的で観念的なものが多く、慎重派が

-

世界でおきているESGファイナンスの変調 昨年のCOP26に向けて急速に拡大してきたESGファイナンスの流れに変調の兆しが見えてきている。 今年6月10日付のフォーブス誌は「化石燃料の復讐」と題する記事の中で、近年の欧米

-

NHKスペシャル「2030 未来への分岐点 暴走する温暖化 “脱炭素”への挑戦(1月9日放映)」を見た。一部は5分のミニ動画として3本がYouTubeで公開されている:温暖化は新フェーズへ 、2100年に“待っている未

-

昨年11月に発表されたIEA(国際エネルギー機関)のWorld Energy Outlookが、ちょっと話題を呼んでいる。このレポートの地球温暖化についての分析は、来年発表されるIPCCの第6次評価報告書に使われるデータ

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー問題のバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間