グローバルストックテイクをめぐる同床異夢

Cinefootage Visuals/iStock

2023年12月にドバイで開催されたCOP28はパリ協定後、初めてのグローバルストックテイクを採択して閉幕した。

COP28での最大の争点は化石燃料フェーズアウト(段階的廃止)を盛り込むか否かであったが、最終的に「科学に沿った形で2050年までに正味ゼロを達成すべく、この重要な10年間で行動を加速させ、公正、秩序ある、衡平な方法で、エネルギーシステムにおける化石燃料から移行transition away from fossil fuelsする」という表現で決着した。国連、欧米諸国、環境コミュニティ、メディアはこぞって「化石燃料時代の終わりの始まり」であると強調した。

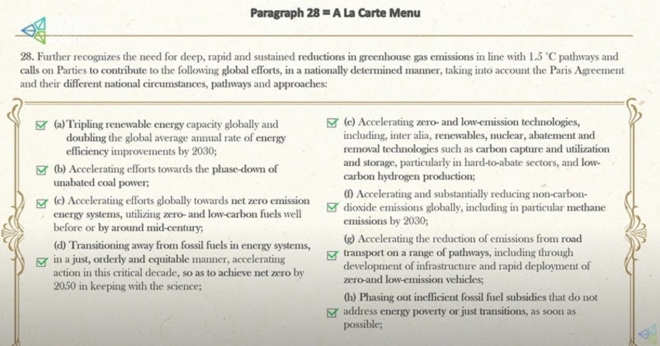

しかしCOP28から2週間後、サウジアラビアのアブドルアジーズ・ビン・サルマン石油大臣はリヤドで開催されたフォーラムにおいて「化石燃料からの移行」を含むパラグラフ28の全体像を示しつつ、「化石燃料からの移行はアラカルトメニューの中の選択肢の一つである」という認識を明らかにした。

「それぞれの国情、道筋、アプローチを考慮し、国ごとに設定された方法で対策を実施するのであるから、化石燃料からの移行も各国がそれぞれ判断するものだ」というのがその理由である。

さらにビン・サルマン大臣はサウジアラビアが受け入れた「化石燃料からの移行」と欧米諸国、島嶼国が求めてきた「化石燃料フェーズアウト」との間には明確な違いがある、我々(サウジアラビア)のようにエネルギーミックスを変えていくことを重視する国々と化石燃料を使いたくない国々の違いである、と述べた。

【該当パラグラフ和訳】

28. さらに、1.5℃の道筋に沿って温室効果ガス排出量を深く、迅速かつ持続的に削減する必要性を認識し、パリ協定とそれぞれの国情、道筋、アプローチを考慮し、国ごとに決定された方法で、以下の世界的な取り組みに貢献するよう締約国に求める(call on Parties)

- 2030年までに再生可能エネルギー容量を世界全体で3倍にし、エネルギー効率改善率を世界平均で2倍にする。

- 排出削減対策を講じない石炭火力の段階的削減に向けた取り組みを加速

- ゼロ・カーボン燃料と低炭素燃料を活用した、ネット・ゼロ・エミッションのエネルギー・システムに向けた取り組みを、今世紀半ばよりかなり前、あるいは半ば頃までに世界的に加速

- 科学に沿った形で2050年までに正味ゼロを達成すべく、この重要な10年間で行動を加速させ、公正、秩序ある、衡平な方法で、エネルギーシステムにおける化石燃料から移行(transition away from fossil fuels)

- エネルギーシステムにおける排出削減を講じていない化石燃料の代替に向けた取り組みを強化するため、特に、再生可能エネルギー、原子力、炭素回収・利用・貯蔵を含む削減・除去技術、低炭素水素製造を含む、ゼロ・低排出技術を加速

- 2030年までに、特にメタン排出を含むCO2以外の排出を世界全体で加速的に大幅に削減

- インフラ整備やゼロエミッション車・低排出車の迅速な導入など、さまざまな経路を通じて、道路交通からの排出削減を加速

- エネルギー貧困や公正な移行に対処しない非効率な化石燃料補助金を早期に廃止

最後まで紛糾した化石燃料をめぐる文言を対立していた双方が受け入れたということは、当然、同床異夢があるからであり、一方が兜を脱いだからではない。これまでの国連交渉は全てこのような形で決着してきた。

例えば8項目の中にはサウジアラビア等の産油国が強調するCCUS技術の導入加速が盛り込まれている。「我々が目指すべきはCO2排出減であり、特定のエネルギー源の排除ではない。CCUSを活用すれば化石燃料を利用しながら排出削減を追求できる」というのが彼らの主張である。

この議論は論理的であり、化石燃料フェーズアウトにこだわるのは手段が目的に優先する議論であろう。さらに8項目の中で導入を加速する技術の中に原子力も含まれている。8項目すべての実施が求められるならばドイツや島嶼国のような反原発国にとって原発への言及は受け入れられないはずだ。そう考えると「8項目はアラカルトメニューだ」というサルマン大臣の解釈は正しい。

サルマン大臣は米国、カナダ、豪州、ノルウェー、英国等を念頭に「化石燃料フェーズアウトに必死になっている国々はなぜ自国の化石燃料生産をフェーズアウトしないのか」と皮肉っている。化石燃料からの移行という合意とは裏腹にインドは石炭生産を2030年までに倍増する計画だ。

同床異夢で合意されたCOPの決定文書でエネルギーの現実が変わるものではない。メディアの大半がCOP28の合意の「歴史的意義」を特筆大書する中で、筆者の目から見て大手メディアで唯一冷静な論調を提示したのはウオールストリートジャーナルだった。2023年12月14日の社説にはこう書かれている。

彼らが合意した文書には、戦争を違法にした1928年締結のケロッグ・ブリアン条約(パリ不戦条約)が持っていた効力と掲げていた理想のすべてが含まれている。合意は「エネルギーシステムにおける化石燃料からの脱却を公正で秩序ある公平なやり方で進め、この重要な10年間で行動を加速させる」ことを求めた。

この「公正な脱却」は定義が示されておらず、政府を法的に拘束していない。それが中国による石炭火力発電所の増設を阻止することも、アラブ首長国連邦(UAE)による石油増産を阻止することもないだろう。石油輸出国機構(OPEC)は2022年から28年の間に石油需要が10.6%増えると予想しているが、今回の合意内容にこの予想を変化させると思われるものは何もない。

この状況認識は環境関係者にとっては不愉快であろうが、きわめて現実的である。

関連記事

-

菅首相が昨年末にCO2を2050年までにゼロにすると宣言して以来、日本政府は「脱炭素祭り」を続けている。中心にあるのは「グリーン成長戦略」で、「経済と環境の好循環」によってグリーン成長を実現する、としている(図1)。 そ

-

消費税と同じく電気料金は逆進性が高いと言われ、その上昇は低所得者層により大きなダメージを与える。ドイツの電力事情④において、ドイツの一般家庭が支払う再生可能エネルギー助成金は、2013年には3.59 ユーロセント/kWh から約 5 ユーロセント/kWh に 上昇し、年間負担額は185ユーロ(1万8500円)にもなると予測されていることを紹介した。

-

(GEPR編集部)原子力規制委員会は、既存の原発について、専門家チームをつくり活断層の調査を進めている。日本原電敦賀発電所(福井県)、東北電力東通原発(青森県)に活断層が存在すると同チームは認定した。この問題GEPR編集部に一般のビジネスパーソンから投稿があった。第三者の意見として紹介する。投稿者は電力会社に属していないが、エネルギー業界に関わる企業でこの問題を調べている。ただし匿名とする。

-

小泉進次郎環境相(原子力防災担当相)は、就任後の記者会見で「どうやったら(原発を)残せるかではなく、どうやったらなくせるかを考えたい」と語った。小泉純一郎元首相が反原発運動の先頭に立っているのに対して、今まで進次郎氏は慎

-

スマートグリッドという言葉を、新聞紙上で見かけない日が珍しくなった。新しい電力網のことらしいと言った程度の理解ではあるかもしれないが、少なくとも言葉だけは、定着したようである。スマートグリッドという発想自体は、決して新しいものではないが、オバマ政権の打ち出した「グリーンニューディール政策」の目玉の一つに取り上げられてから、全世界的に注目されたという意味で、やはり新しいと言っても間違いではない。

-

前回に続き「日本版コネクト&マネージ」に関する議論の動向を紹介したい。2018年1月24日にこの議論の中心の場となる「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」の第二回が資源エネルギー庁で開催されたが、

-

スティーブン・クーニン著の「Unsettled」がアマゾンの総合ランキングで23位とベストセラーになっている。 Unsettledとは、(温暖化の科学は)決着していない、という意味だ。 本の見解は 気候は自然変動が大きい

-

田中 雄三 国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間