「グリーン7」に堕したG7で戦争の枢軸に勝てるのか

Bet_Noire/iStock

G7気候・エネルギー・環境大臣会合がイタリアで開催された。

そこで成果文書を読んでみた。

ところが驚くことに、「気候・エネルギー・環境大臣会合」と銘打ってあるが、気候が8、環境が2、エネルギー安全保障についてはほぼゼロ、といった割合だ。

「気候」については、お馴染みの「2050年CO2ゼロ」「1.5℃目標の達成」といったことがしつこく書いてある。

「環境」についても、生物多様性とプラスチックリサイクルの話ばかりだが、これもかなりこってりと書いてある。

けれども、これだけ世界の安全保障状況が切迫しているのに、エネルギー安全保障の話が全く出てこない。いちおう、冒頭のパラグラフでは、ウクライナの戦争やフーシ派による紅海の封鎖などについての言及は出てくるが、それでエネルギー安全保障のために何をするかということが一切書いていない。ひたすら脱炭素だ。

もともとG7というのは、1973年の石油ショックへの対応がきっかけになって開催されたのが始まりだ。

1975年の第1回サミットの共同声明を見ると、エネルギー安全保障は重要な柱になっている。石油の共同備蓄や、代替エネルギー開発、省エネルギー政策などの国際協調がここから始まった。

ちなみに日本のメディアでは、いつもの調子で、日本だけが石炭火力継続で孤立、という煽り記事が目立ったが、

石炭火力廃止へ「埋まる外堀」 狭まる抜け道、G7で孤立する日本

実際の成果文書を見ると、これまでの日本の方針を変える必要は全くない。

もっとも、この日本の方針というのも、2050年までに脱炭素、というものだから、実現不可能で馬鹿げていることには間違いないが・・・。

それにしても、G7は、もともと石油ショックに対処しエネルギー安全保障を確立することが大きな目的だったはずだが、いまやすっかり「グリーン7」になってしまい、化石燃料を全否定するようになった。

これではG7のエネルギー安定供給は損なわれ、エネルギー価格は上がって国力は低下する一方だ。こんなことで、軍事的な協調を深める戦争の枢軸「ロシア・中国・イラン・北朝鮮」に勝てるのだろうか?

もっとも、「たぶんトランプ」になれば、アメリカのエネルギー外交は180度変わる。グリーンなお花畑のG7成果文書は今年が見納めになるのではないか。

■

関連記事

-

はじめに 欧州連合(EU)は、エネルギー、環境、農業、工業など広範な分野で「理念先行型」の政策を推進し、世界に対して強い影響力を行使してきた。その中心には「グリーンディール」「Fit for 55」「サーキュラーエコノミ

-

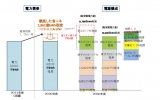

大型原子力発電所100基新設 政府は第7次エネルギー基本計画の策定を始めた。 前回の第6次エネルギー基本計画策定後には、さる業界紙に求められて、「原子力政策の180度の転換が必要—原子力発電所の新設に舵を切るべし」と指摘

-

アゴラ・GEPRは、NHNJapanの運営する言論サイトBLOGOS 、またニコニコ生放送を運営するドワンゴ社と協力してシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を11月26、27日の2日に行いました。

-

7月22日、インドのゴアでG20エネルギー移行大臣会合が開催されたが、脱炭素社会の実現に向けた化石燃料の低減等に関し、合意が得られずに閉幕した。2022年にインドネシアのバリ島で開催された大臣会合においても共同声明の採択

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

1.第5次エネルギー基本計画の議論がスタート 8月9日総合資源エネルギー調査会基本政策部会においてエネルギー基本計画の見直しの議論が始まった。「エネルギー基本計画」とはエネルギー政策基本法に基づいて策定される、文字どおり

-

これは今年1月7日の動画だが、基本的な問題がわかってない人が多いので再掲しておく。いま問題になっている大規模停電の原因は、直接には福島沖地震の影響で複数の火力発電所が停止したことだが、もともと予備率(電力需要に対する供給

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPRはサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間