再エネを「主力電源」にすると電気料金は激増する

頭の悪い地方紙は、いまだに「原発新増設」がエネ基の争点だと思っているようだが、そんな時代はとっくに終わった。

311の原発事故がまるでなかったかのようである。

【原発推進派を集めて「エネルギー基本計画」議論スタート 「関係者だけで決めるのか」…批判に政府の反論は?東京新聞 】… pic.twitter.com/lAsK5AdESg

— 望月衣塑子 (@ISOKO_MOCHIZUKI) May 16, 2024

昨年2月に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」では「原子力の活用」が明記され、「廃炉を決定した原発の敷地内での次世代革新炉への建て替え」の方針がすでに打ち出されている。

「再エネ主力化」には莫大なインフラ整備コストが必要だ

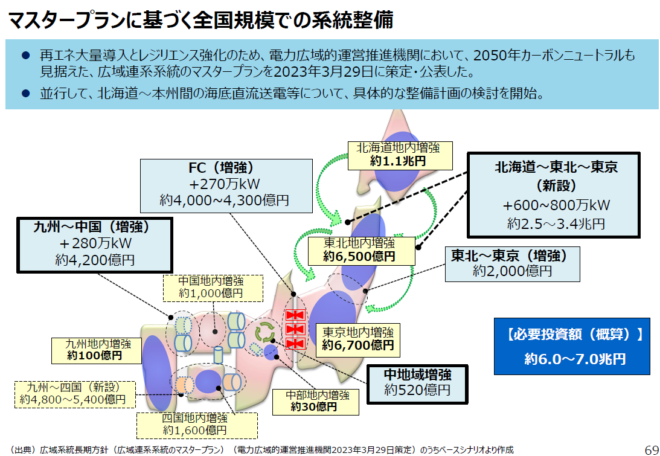

それより問題は、GX基本方針で打ち出された再エネの主力電源化である。ここでは再エネを「今後10年間程度で、過去10年間(約120万kW)と比べて8倍以上の規模(1000万kW以上)で整備を加速すべく取り組み、北海道からの海底直流送電については、2030年度を目指して整備を進める」と具体的な目標を設定している。

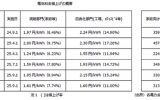

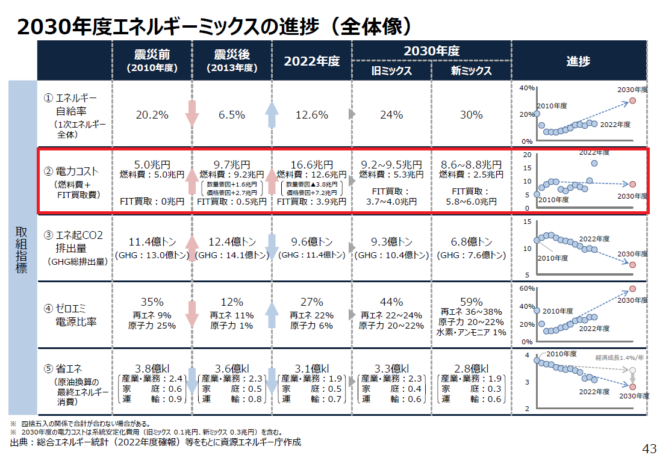

問題は、そのインフラ整備のコストである。エネ基の事務局資料では電力コストとして「燃料費+FIT買取費」を示し、それを現在の16.6兆円から2030年度には8.6~8.8兆円に減らすことを目標にしている。

エネ基の資料より

この「電力コスト」には、再エネのインフラ整備コストは含まれていないが、次の図のように連系線だけで必要投資額は6~7兆円と見込まれている。これは再エネのバックアップ経費なので、再エネ業者が負担するのが当然だが、GX基本方針はこのコスト負担を曖昧にしている。

エネ基の資料より

これを送配電をおこなう広域機関に負担させたいとエネ庁は考えているようだが、これはすべての電力利用者が負担する託送料金に転嫁される。「電力コスト」8.8兆円にこれを足すと消費者の払う電気料金は最大16.8兆円となり、今と変わらない。

これに加えてGX基本方針では、蓄電池に7兆円以上の投資が必要だとしており、それを足すと電気料金は23.8兆円となり、現在の1.5倍だ。これも再エネ業者が負担するのが当然だが、託送料金に転嫁すると、すべての消費者と企業の負担になる。

再エネ主力化で生産指数はマイナスになり空洞化が進む

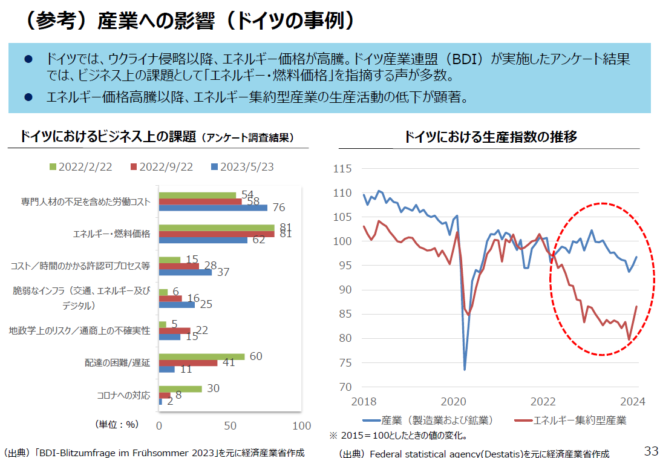

このようにGX基本方針にもエネ基にも、重大なごまかしが含まれている。それは再エネ主力化で電気代が激増するということだ。これによって何が起こるかは、そういう人体実験をしたドイツをみればわかる。

エネ基の資料より

エネ基の事務局も心配しているように、再エネ比率が50%を超えたドイツでは電気料金が激増して欧州で最高になり、生産指数がマイナス20%になり、製造業の空洞化が急速に進んでいる。

ただでさえ空洞化で円安が進んでいる日本が、ドイツの後を追うのだろうか。脱炭素化は(電気料金を上げない範囲で)やったほうがいいが、「2050年カーボンニュートラル」には意味がない。1.5℃目標には科学的根拠がないからだ。

いま日本にとって最優先の課題は、完全実施しても地球の平均気温を0.01℃下げるだけのカーボンニュートラルではなく、エネルギーコストを減らして高齢化と空洞化で低迷する経済を建て直すことではないか。

「再エネが原子力より安くなった」などというのは幻想である。それは再エネ単体のLCOE(限界費用)をみているだけで、バックアップのインフラ整備コストを加えると、その電力単価は原子力の数倍なのだ。脱炭素化電源としてもっとも安価で効率的なのは原子力である。

幸いヒステリックに再エネ主力化を主張した再エネタスクフォースはいなくなったので、総合資源エネルギー調査会のみなさんには冷静に検討してほしいものだ。

関連記事

-

共存共栄への可能性 私は再エネ派の人々とテレビ番組やシンポジウムなどで討論や対話をする機会が時々ある。原子力推進派のなかでは稀な部類であると思っている。メディアでもシンポジウムでも、再エネvs.原子力という旧態依然の構図

-

3月11日の大津波により冷却機能を喪失し核燃料が一部溶解した福島第一原子力発電所事故は、格納容器の外部での水素爆発により、主として放射性の気体を放出し、福島県と近隣を汚染させた。 しかし、この核事象の災害レベルは、当初より、核反応が暴走したチェルノブイリ事故と比べて小さな規模であることが、次の三つの事実から明らかであった。 1)巨大地震S波が到達する前にP波検知で核分裂連鎖反応を全停止させていた、 2)運転員らに急性放射線障害による死亡者がいない、 3)軽水炉のため黒鉛火災による汚染拡大は無かった。チェルノブイリでは、原子炉全体が崩壊し、高熱で、周囲のコンクリ―ト、ウラン燃料、鋼鉄の融け混ざった塊となってしまった。これが原子炉の“メルトダウン”である。

-

小泉元首相を見学後に脱原発に踏み切らせたことで注目されているフィンランドの高レベル核廃棄物の最終処分地であるONKALO(オンカロ)。

-

昨年9月1日に北海道電力と東北電力の電力料金値上げが実施された。これで、12年からの一連の電力値上げ申請に基づく料金値上げが全て出そろったことになる。下表にまとめて示すが、認可された値上げ率は各電力会社の原発比率等の差により、家庭等が対象の規制部門で6・23%から9・75%の範囲に、また、工場やオフィスビルを対象とする自由化部門で11・0%から17・26%である。

-

割高な太陽光発電等を買い取るために、日本の電気料金には「再生可能エネルギー賦課金」が上乗せされて徴収されている(図)。 この金額は年々増え続け、世帯あたりで年間1万円に達した注1)。 これでも結構大きいが、じつは、氷山の

-

先日、デンマークの政治学者ビョルン・ロンボルクが来日し、東京大学、経団連、キャノングローバル戦略研究所、日本エネルギー経済研究所、国際協力機構等においてプレゼンテーションを行った。 ロンボルクはシンクタンク「コペンハーゲ

-

福島第一原子力発電所の処理水を海洋放出することについて、マスコミがリスクを過大に宣伝して反対を煽っているが、冷静に考えてみれば、この海洋放出は実質無害であることが分かる。 例えば、中国産の海産物を例にとってみてみよう。

-

温暖化問題はタテマエと実態との乖離が目立つ分野である。EUは「気候変動対策のリーダー」として環境関係者の間では評判が良い。特に脱原発と再エネ推進を掲げるドイツはヒーロー的存在であり、「EUを、とりわけドイツを見習え」とい

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間