高騰する東京の電気料金の現状:なぜ大阪とこんなに違うのか?

privetik/iStock

はじめに:電気料金の違い

物価上昇の動きが家計を圧迫しつつある昨今だが、中でも電気料金引上げの影響が大きい。電気料金は大手電力会社の管内地域毎に異なる設定となっており、2024年4月時点の電気料金を東京と大阪で比べてみると、表1のようになっている。同様に、両地域での発電に伴うCO2の排出率(排出係数)の比較も表1の通りである。

| 東京 | 大阪 | 東京/大阪 | |

| 標準家庭電気料金(円/kWh) | 41.05 | 28.51 | 1.44 |

| CO2排出係数(kg-CO2/kWh) | 0.451 | 0.309 | 1.46 |

表1 電気料金とCO2排出係数の比較(東京、大阪) (※1、※2)

表1を見て明らかなのは、東京の家庭は大阪に比べて、1.5倍の電気料金を支払い、1.5倍のCO2を排出しているということである。高い料金を支払っていながら、脱炭素活動に逆行しているということなのだ。

何故こういうことになってしまったのか? 背景となる電力会社の電源構成を調べてみよう。

電力会社毎の電源構成

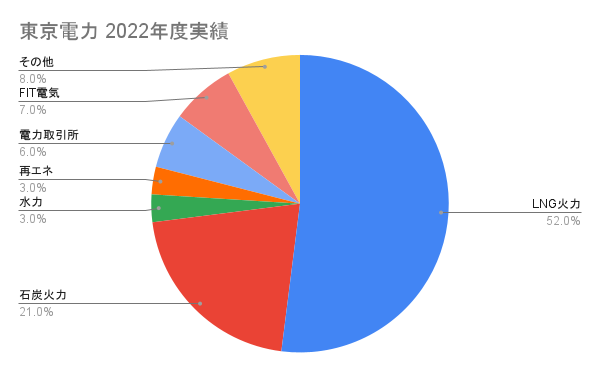

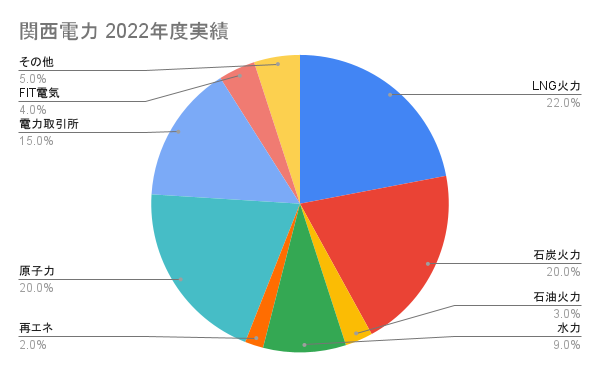

東京は東京電力管内であり、大阪は関西電力管内である。両電力の電源構成は図1、図2のようになっている。

図1 東京電力の電源構成(※3)

東電では、火力(LNG+石炭)が73%、水力+再エネなどの脱炭素電源が27%の構成であり、化石燃料の価格高騰をまともに受けて電気料金が高くなるとともに、CO2排出はほとんど削減できていない。

図2 関西電力の電源構成(※3)

関電では、火力(LNG+石炭など)が45%、脱炭素電源である原子力が20%、水力+再エネなどが35%の構成であり、化石燃料価格の高騰の影響を受けつつも、原子力の寄与で電気料金の維持、CO2排出抑制ができている。

関電の脱炭素電源化率55%は、東電の27%の2倍にまで進展している。

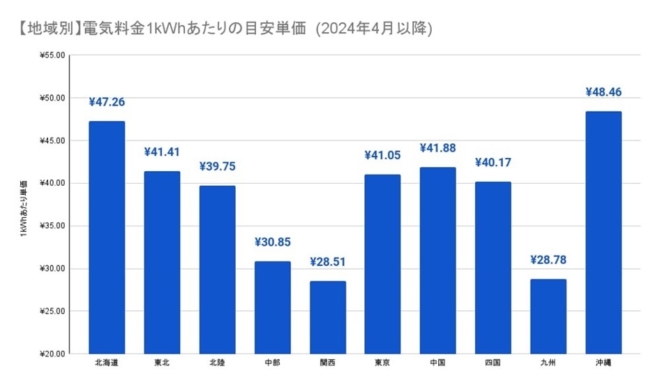

ちなみに、全国大手電力10社の電気料金は?と調べると、図3のようになっている。

図3 電力10社の電気料金比較(※1)

つまり、原子力の再稼働を達成した電力会社(関西、九州)の管内は電気料金が安く、原子力再稼働を達成できていない電力会社(東京、北海道、東北、中国など)の管内は電気料金が高いということである。

取るべきアクションは?

電力会社の地域によって電気料金に1.5倍もの相違が出てくるのは、政治が政策として電源構成のバランスを取ろうとしているか否かに掛かっている。

東京では、政治的影響力を持つ議員を初め、一般家庭の人々も含めて、東電に対して原子力の再稼働を促進できるようなサポートをしきれていないため、依然として発電量の3/4を火力に依存する状態を脱出することができず、高い料金を課せられることになっている。

日本国内は、今や、電力管内毎に民意によって電源構成を選択していると言ってよく、その結果として得られる電気料金を消費者が負担するという形になってきている。原子力を含めて電源選択した地域は安い電力を享受でき、原子力を取り入れない選択をした地域は高い電力を甘んじて受ける、というわけだ。

東京の家庭としては、東電での原子力再稼働をリクエストする意思を表明して、物価高騰、CO2排出を抑える動きを作っていくべきではないだろうか。

【参考資料】

※1)1kWhの電気代は今いくら?全国の目安単価を詳しく解説します

※2)東電、関電のHPより、 CO2排出係数の公表値 (2021年度)

※3)大手電力10社の電源構成の違いと、特徴 新電力比較サイト(管理人:石井元晴 2024年6月7日更新)

関連記事

-

トランプ大統領は1月20日に就任するや、国内面では石油、ガス、鉱物資源の国内生産の拡大を図り、インフレ抑制法(IRA)に基づくクリーンエネルギー支援を停止・縮小し、対外面では米国産エネルギーの輸出拡大によるエネルギードミ

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む③:海洋酸性化…ではなく海洋中性化) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発

-

(GEPR編集部より)この論文は、国際環境経済研究所のサイト掲載の記事から転載をさせていただいた。許可をいただいた有馬純氏、同研究所に感謝を申し上げる。(全5回)移り行く中心軸ロンドンに駐在して3年が過ぎたが、この間、欧州のエネルギー環境政策は大きく揺れ動き、現在もそれが続いている。これから数回にわたって最近数年間の欧州エネルギー環境政策の風景感を綴ってみたい。最近の動向を一言で要約すれば「地球温暖化問題偏重からエネルギー安全保障、競争力重視へのリバランシング」である。

-

11月6日(日)~同年11月18日(金)まで、エジプトのシャルム・エル・シェイクにて国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)が開催される。 参加国、参加主体は、それぞれの思惑の中で準備を進めているようだが、こ

-

本稿は、米国のプロフェッショナル・エンジニアであるRonald Stein氏との7回目の共同執筆論文の内容を要約したものである。 Global elites who cling to green policies are

-

沖縄電力でシンプルガスタービン(GT)火力の設置を承認 2025年9月3日付の電気新聞は「エネ庁、沖縄で『GT単独』容認―火力の新設基準改正案」と題し、沖縄電力が計画するシンプルGT(ガスタービン)火力発電所の新設が、省

-

日本は「固定価格買取制度」によって太陽光発電等の再生可能エネルギーの大量導入をしてきた。 同制度では、割高な太陽光発電等を買い取るために、電気料金に「賦課金」を上乗せして徴収してきた(図1)。 この賦課金は年間2.4兆円

-

1月10日の飛行機で羽田に飛んだが、フランクフルトで搭乗すると、機内はガラガラだった。最近はエコノミーからビジネスまで満席のことが多いので、何が起こったのかとビックリしてCAに尋ねた。「今日のお客さん、これだけですか?」

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間