再生可能エネルギーは電力供給に貢献しているのか?

Alberto Masnovo/iStock

電力供給への貢献度に見る再生可能エネルギーの立ち位置

電力各社のホームページを見ると、供給エリアの電力総需要と太陽光発電量が表示されています。それを分析することで再生可能エネルギー(ここでは最近導入がさかんな太陽光発電と風力発電)が電力の供給にどれだけ役に立っているか、別の言い方をすると、太陽光発電と風力発電だけで電力の供給ができるのか、見ることができます。

1. 太陽光発電の電力供給への貢献度

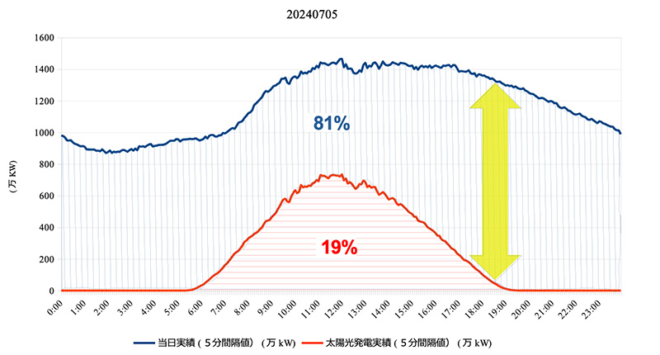

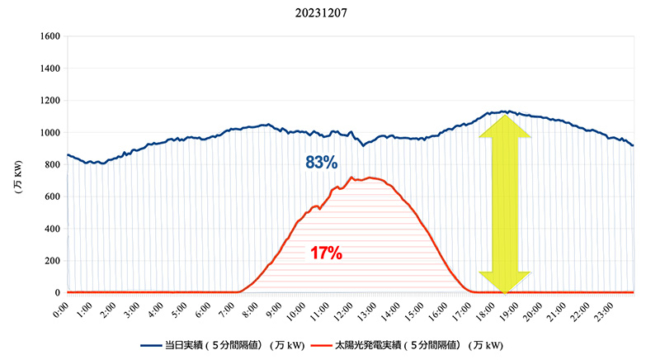

下の2つのグラフは九州電力の1日の需要カーブに太陽光発電の出力を重ねたものです。横軸が時間(0時~24時)、縦軸は電力で単位は万KWです。上側の青い線が総需要(九州電力の管内で消費された電力の合計)、赤い線が太陽光発電の発電量です。

図1は日の長い夏場の代表的なグラフ、図2は日の短い冬場の代表的なグラフです。どちらも天候は晴れ、太陽光の出力抑制はない状態です。

図1 日照時間の長い夏場のグラフ

この時期でも太陽光の発電量は、総発電量の19%でしかない。

太陽が沈んだ後も電力消費は衰えない、この時間帯の電力は火力、水力、原子力のみで供給している。

図2 日照時間の短い冬場のグラフ

この時期になると太陽光の発電量は、総発電量の17%まで下がる。

冬場は日没後が最も電力消費が大きくなる。太陽光発電はこの時間帯まったく役に立たない。

太陽光発電の発電量(赤い横線の縞模様の部分)を見ると、夏冬ともに12時付近に最大発電量となり、それ以外の時間は太陽のあたる角度の影響で、出力は小さくなります。太陽が出ていない夜間は出力はゼロになっています。夜間はいくら太陽光パネルを設置しても発電できないことがわかります。

九州は年間を通して日照時間が長いので、山林の環境破壊が問題になるほど太陽光発電の建設が多いのですが、それでも晴れの日の総発電量に占める割合は18%程度にしかなりません。また電力消費の青い線を見ると、太陽が沈んだ後も人間の活動は続いていますから、電力消費量は衰えません。

そうすると、太陽が沈んだ直後の18時台19時台はまだ電力消費が多いにもかかわらず太陽光発電は電力の供給にはまったく役に立たず、全てが火力発電などに頼ることになります。この数時間の供給のために運転コストをかけて待機させている、火力発電所もたくさんあります。

さらに図3は曇りや雨の日のグラフです。太陽光発電の比率は4%まで下がっています。残りの96%(青い縦縞の模様の部分)は火力、水力、原子力などの別の発電方式で発電して供給しなくてはいけません。

図3 くもりの日のグラフ

季節にかかわらず曇りになると太陽光の発電量は、総発電量の4%まで下がる日がある。

天気はある程度は予想できますが、100%の予測はありませんから、突然太陽が隠れてしまい太陽光発電の量が激減しても大丈夫なように火力発電を待機させています。その分のコストが発生します。その分は電力会社の負担ですが、まわりまわって電気を利用する私たちの負担になります。再エネ賦課金には入ってこないこれらのコストも私たちは負担してるわけです。

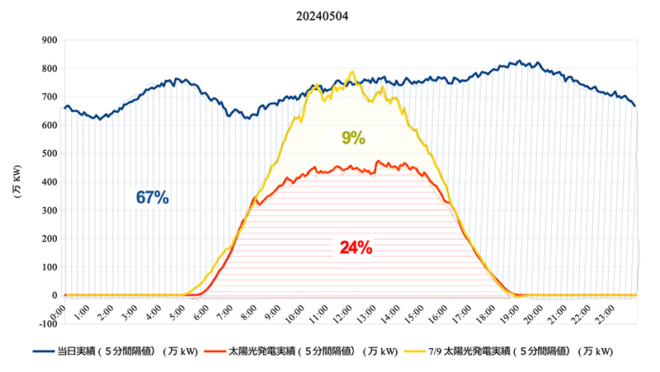

太陽光発電は、出力抑制の問題もあります。図4は、ゴールデンウイーク2024年5月4日の総需要(青線)と太陽光発電(赤線)に7月9日の太陽光発電(黄色)のグラフを重ねたものです(季節的な時差を補正してあります)。

図4 太陽光発電の出力抑制がイメージできるグラフ

火力、水力発電は最低出力を確保しなければならないため、太陽光の抑制は必要になる。

この日は連休中で電力の消費量が少なかったため、太陽光発電の出力抑制が実施されました。抑制された太陽光発電の量は黄色の斜め線の面積にあたります。抑制量を少なくする余地がまだあるように見えますが火力発電所などを安定して運転を続けるためには、最低限必要な出力を確保する必要があり、これ以上少なくすることはできないと思います。

このグラフは、太陽光パネルをどんどん増やしていったとしても、黄色で示した発電抑制量の面積が増えるだけで、有効に活用できる赤色で示した面積はほとんど増えないということを示しています。太陽光発電をどれだけ増やしてもは火力発電や原子力発電の代わりにはなれないことを、イメージしやすいと思います。

2. 風力発電の電力供給への貢献度

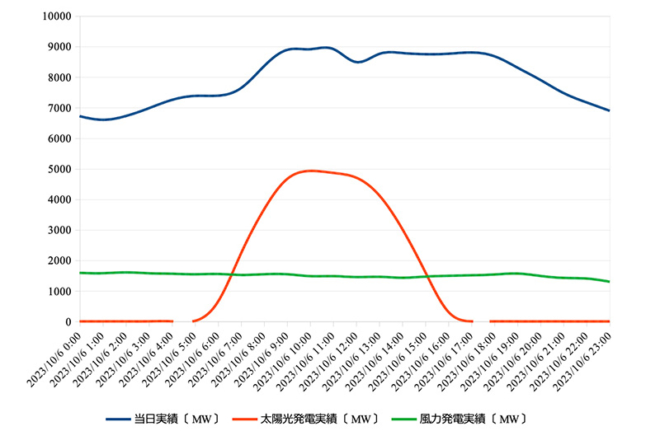

次に風力発電の発電出力を見てみます。東北電力のみが風力発電の発電出力をwebで公開しています。グラフの横軸は時間、縦軸は電力ですが、単位はMWになっています。データが1時間値なので、グラフのカーブがなめらかなのはそのためです。

風力発電の出力は緑色の線で記載されています。図5は風力発電の出力が1日中安定している日の例。この日は風力発電の出力が安定していて、電力の供給には非常によいように見えます。

図5 風力発電が安定した日のグラフ

ほぼ1日中同じ出力になっている。

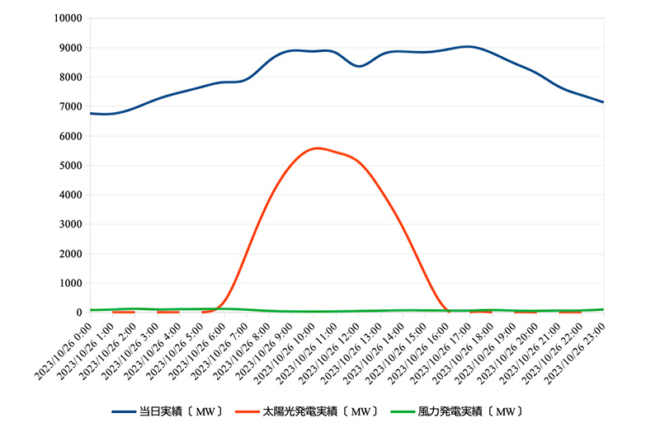

しかし、こんな日ばかりではありません、図6のグラフは風力発電がほとんど発電しない日の例です。風力発電は冬場はそれなりに発電しますが、春から秋にかけては図6のグラフのようなパターンが多くなります。

図6 風力発電の出力がほとんどない日のグラフ

春~秋にかけては、このような日が多い。

それでも、太陽光よりは風力の方がまだましだということを、経産省もようやく気がついてきて、最近は太陽光よりも風力、それも人の住んでいるところから離れたところに立地できる洋上風力に頼るようになってきています。

洋上風力も景観など様々な問題があり、再エネ事業はいずれ行き詰ると思われます。今のうちに再エネに見切りをつけて、高効率な火力発電、既存の原子力発電の有効活用をなかるべきでしょう。

■

尾瀬原 清冽

1966年生まれ。1990年電力会社に入社。給電部門、情報通信部門で勤務。電力の需給運用業務や自動給電システムの設計、新規発電事業者の出力抑制システムの設計などに従事。

関連記事

-

3月9日、大津地方裁判所は、福井県の高浜原発3・4号機の運転差し止めを求める仮処分決定を行なった。その決定には、これまでにない特徴がみられる。

-

COP26において1.5℃目標、2050年カーボンニュートラルに向けて強い政治的メッセージをまとめあげた英国であるが、お膝元は必ずしも盤石ではない。 欧州を直撃しているエネルギー危機は英国にも深刻な影響を与えている。来春

-

大気汚染とエネルギー開発をめぐる特別リポート。大気汚染の死亡は年650万人いて、対策がなければ増え続けるという。近日要旨をGEPRに掲載する。

-

国連のグレーテス事務局長が、7月28日にもはや地球は温暖化どころか〝地球沸騰化の時代が到来した〟と世界に向けて吠えた。 同じ日、お笑いグループ・ウーマンラッシュアワーの村本大輔氏がX(ツイッター)上で吠えた。 村本氏の出

-

米国バイデン政権は24日、ウイグルでの強制労働に関与した制裁として、中国企業5社の製品の輸入を禁止すると発表した(ホワイトハウス発表)。 対象となったのは、 (A)Hoshine Silicon Industry (Sh

-

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 今回は朗報。衛星観測などによると、アフリカの森林、草地、低木地の面積は10年あたり2.4%で増えている。 この理由には、森林火災の減少、放牧の減

-

美しい山並み、勢い良く稲が伸びる水田、そしてこの地に産まれ育ち、故郷を愛してやまない人々との出会いを、この夏、福島の地を訪れ、実現できたことは大きな喜びです。東日本大震災後、何度も日本を訪れる機会がありましたが、そのほとんどが東京で、福島を訪れるのは、2011年9月の初訪問以来です。

-

東日本大震災から間もなく1年が経過しようとしています。少しずつ、日本は震災、福島第一原発事故の状況から立ち直っています。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間