台風は激甚化していないという最新データお見せします

bymuratdeniz/iStock

気象庁は風速33メートル以上になると台風を「強い」以上に分類する※1)。

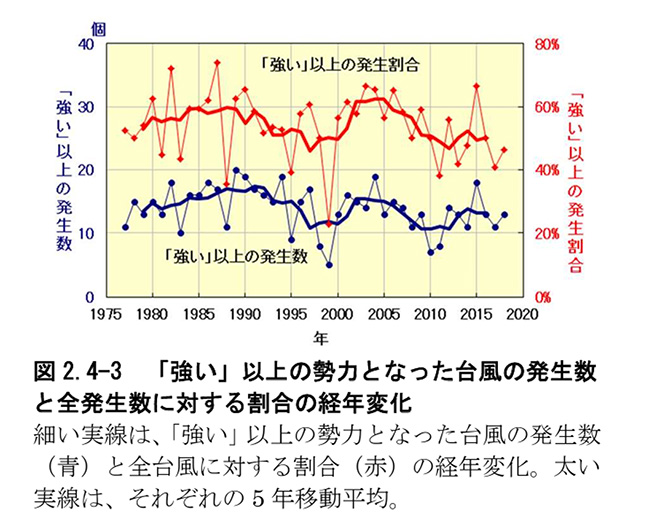

この「強い」以上の台風の数は、過去、増加していない。このことを、筆者は気候変動監視レポート2018にあった下図を用いて説明してきた。

ところでこの図、翌年の2019年版からは気候変動監視レポートから消えてしまったので、アップデートしたくても、できなかった。

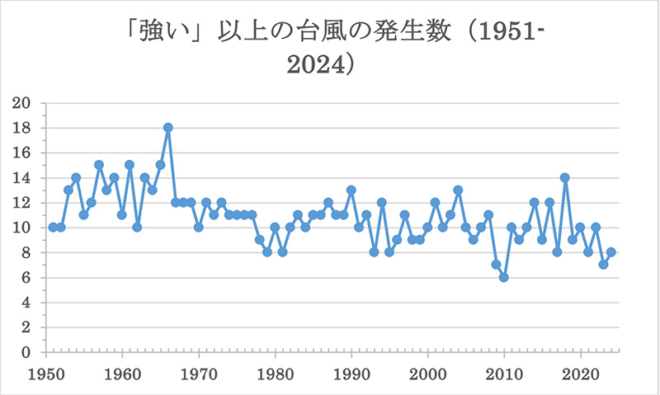

そこで最近リリースされたAI(ChatGPT o3)を使って、気象庁の観測データを整理して作図したら、下図が得られた(データはこちら)。

これを見ると、台風の激甚化など全く起きていないことは明白だ。もし激甚化しているというなら、この図は右肩上がりでなければならない。

なお気候変動監視レポート2018の説明では、

「強い」以上の台風の発生数や発生割合の変動については、台風の中心付近の最大風速データが揃っている1977年以降について示す。「強い」以上の勢力となった台風の発生数は、1977~2018年の統計期間では変化傾向は見られない

となっている。

ところがこの1977年以前を見ると、じつは「強い」以上の台風の数はかなり多かった。

のみならず、この1977年以前の発生数は、これでもかなりの過小評価(5%から20%程度)になっているということが複数の論文で指摘されてきた※2)。

当時は、観測体制が今よりも整備されていなかったので、「強い」以上に発達していた台風を見落としていた、といった理由である。

ということは、台風は激甚化していないどころか、1960年代に比べればかなり弱くなっていることは確実なようだ。

まして、「地球温暖化のせいで激甚化した」などということは論理的にありえない。

なぜこのような大事な図を、気象庁は2018年を最後に気候変動監視レポートから消してしまったのか?

台風は激甚化などしていない、という「不都合な事実」を隠蔽しているのではないか? と勘繰られても仕方あるまい。もしそうでないと言うなら、ぜひ、来年から復活させるべきだ。

■

※1)熱帯または亜熱帯地方で発生する低気圧を熱帯低気圧といい、そのうち北西太平洋または南シナ海に存在し、低気圧内の最大風速(10分間の平均風速)がおよそ17m/s以上のものを日本では「台風」と呼んでいる。また、台風の中心付近の最大風速により、勢力を「強い」(33m/s以上44m/s未満)、「非常に強い」(44m/s以上54m/s未満)、「猛烈な」(54m/s以上)と区分している。

※2)たとえば以下の文献による

・APressure-Based Analysis of the Historical Western North Pacific Tropical Cyclone Intensity Record

・Reliability Analysis of Climate Change of Tropical Cyclone Activity over the Western North Pacific

・Trend discrepancies among three best track data sets of western North Pacific tropical cyclones

■

関連記事

-

洋上風力発電入札の経緯 そもそも洋上風力発電の入札とは、経済産業省が海域を調査し、風況や地盤の状況から風力発電に適していると判断された海域について、30年間にわたり独占的に風力発電を行う権利を、入札によって決定するという

-

先週の木曜日、仕事で11時から15時頃まで外にいました。気温は35℃。熱中症にならないよう日陰を選び水分を補給しながら銀座のビル街で過ごしました。心の中では泣きそうでした。 さて、ここ数日の猛暑を受けて脱炭素やSDGs関

-

台風19号の被害は、14日までに全国で死者46人だという。気象庁が今回とほぼ同じ規模で同じコースだとして警戒を呼びかけていた1958年の狩野川台風の死者・行方不明は1269人。それに比べると台風の被害は劇的に減った。 こ

-

先週、アップルがEV開発を中止するというニュースが世界中を駆け巡りました。EVに関してはベンツも「30年EV専業化」戦略を転換するようです。国レベルでも2023年9月に英スナク首相がEV化を5年遅らせると発表しました。

-

麻生副総裁の「温暖化でコメはうまくなった」という発言が波紋を呼び、岸田首相は陳謝したが、陳謝する必要はない。「農家のおかげですか。農協の力ですか。違います」というのはおかしいが、地球温暖化にはメリットもあるという趣旨は正

-

GEPRの運営母体であるアゴラが運営するインターネット放送の「言論アリーナ」。6月25日の放送は「原発はいつ再稼動するのか--精神論抜きの現実的エネルギー論」をまとめました。

-

反原発を訴えるデモが東京・永田町の首相官邸、国会周辺で毎週金曜日の夜に開かれている。参加者は一時1万人以上に達し、また日本各地でも行われて、社会に波紋を広げた。この動きめぐって市民の政治参加を評価する声がある一方で、「愚者の行進」などと冷ややかな批判も根強い。行き着く先はどこか。

-

2025年7月15日の日本経済新聞によると、経済産業省は温泉地以外でも発電できる次世代型の地熱発電を巡り、経済波及効果が最大46兆円になるとの試算を発表した。 次世代地熱発電、経済効果は最大46兆円 経産省が実用化に向け

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間