【図解】オール与党で脱炭素万歳は今や日本だけ

Leontura/iStock

先進諸国はどこも2050年ネットゼロ(CO2排出実質ゼロ)目標を掲げてきた。だがこんな目標はそもそも実現不可能であるのみならず、それを実現すべく実施された政策は電気代高騰などを引き起こして極めて不人気になり、移民問題に次いで重要な選挙の争点になってきた。

共和党が政権をとった米国はもちろんのこと、欧州でも、ネットゼロ目標の撤回を公然と要求したり、あるいはネットゼロ目標の撤回までは求めていなくても、それを達成しようとする規制や税には反対するなどの「反対派」の勢力が増えてきた。

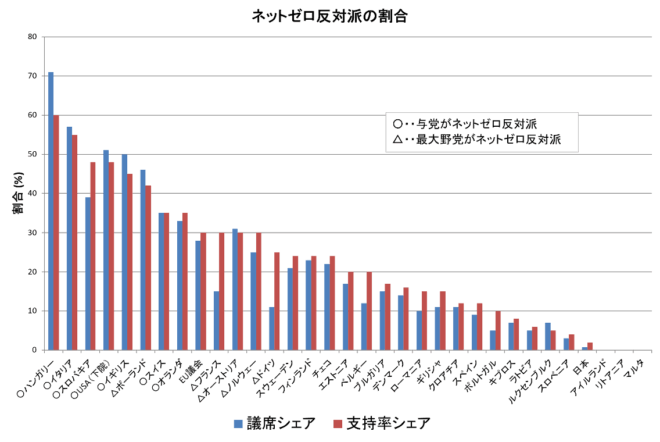

そのシェアを、下院(一院制の場合は上院。日本についてだけ衆参両院合計)の議席数シェアと、直近の世論調査の支持率シェアで、日米欧間で比較したのが下図だ。

これを見ると、欧州の大国では、すでにことごとく反対派が与党ないし最大野党になっていることが分かる。ジョルジャ・メローニ首相が率いるイタリア、最近になって保守党のケミ・ベーデノック党首がネットゼロに公然と疑義を唱え始めた英国、マリーヌ・ルペンが前党首だった国民連合が最大野党であるフランス、右派AfDの躍進が著しいドイツである。

ハンガリー、ポーランド、オランダ、オーストリア、ノルウェーなどでもネットゼロについての世論は二分されている。

対照的に、日本の国会ではこの反対派はごく僅かである。ネットゼロの撤回を公言する会派は参政党(参議院 2席)・日本保守党(衆議院 3席)の計5席で、衆参合算で0.7%にとどまる。政党支持率も今のところ2%前後のようだ。

日本では脱炭素は道徳的なものと位置付けられていて、それに経済的な疑義を挟むことは許されないという雰囲気が形成されている。そしてその陰では、2030年には年間30兆円に上る経済損失をもたらすと試算されているグリーントランスフォーメーション(GX)実行計画がオール与党体制で推進されている。

米国でも欧州でも、理不尽な負担には耐えられない、とする国民の声が上がり、ネットゼロ推進派と反対派が拮抗するに至っている。

周回遅れながら、日本がオール与党体制を脱して、脱炭素の是非について国会で真剣な論戦をする日は何時になるのだろうか?

■

関連記事

-

政府が2021年7月に発表した「2030年CO2排出46%削減」という目標では、年間の発電電力量(kWh)の総量を現在の1兆650億kWhから9400億kWhに低減(=省エネ)した上で、発電電力量の配分を、再エネ38%、

-

夏が本格化してきた。 気象庁は猛暑があると事後的にその理由を分析している。 猛暑の理由は、主に気圧配置やジェット気流などの自然変動とされるが、地球温暖化も背景にある、として言及される。 だが、100年かかって1℃しか上が

-

福島では原子力事故の後で、放射線量を年間被曝線量1ミリシーベルトにする目標を定めました。しかし、この結果、除染は遅々として進まず、復興が遅れています。現状を整理し、その見直しを訴える寄稿を、アゴラ研究所フェローのジャーナリスト、石井孝明氏が行いました。

-

BLOGOS 3月10日記事。前衆議院議員/前横浜市長の中田宏氏のコラムです。原子力関係の企業や機関に就職を希望する大学生が激減している実態について、世界最高水準の安全性を求める原発があるからこそ技術は維持されるとの観点から、政治家が”原発ゼロ”を掲げることは無責任であると提言しています。

-

今回は、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文を紹介する。 原題は「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」、著者はGautam Kalghatgi博士、英国

-

翻って、話を原子力平和利用に限ってみれば、当面の韓米の再処理問題の帰趨が日本の原子力政策、とりわけ核燃料サイクル政策にどのような影響を及ぼすだろうか。逆に、日本の核燃料サイクル政策の変化が韓国の再処理問題にどう影響するか。日本ではこのような視点で考える人はあまりいないようだが、実は、この問題はかなり微妙な問題である。

-

原子力規制委員会は、運転開始から40年が経過した日本原子力発電の敦賀1号機、関西電力の美浜1・2号機、中国電力の島根1号機、九州電力の玄海1号機の5基を廃炉にすることを認可した。新規制基準に適合するには多額のコストがかか

-

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。 A Critical Assessment of the IE

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間