鉄アルミの輸出を守る為に国内排出量取引制度は本末顛倒

rkankaro/iStock

日本政府はEUの国境炭素税(CBAM)に対抗するためとして、国内排出量取引制度の法制化を進めている。

CBAMの矢面に立つのは日本ではなく、CBAMは世界を敵に回すために腰砕けになるであろうこと、CBAMを理由にして経済を破滅させる国内排出量取引制度の法制化を進めることは愚の骨頂であることを3回にわたり述べてきた。

EU国境炭素税はBRICSが潰す:国会は排出量取引法案を否決せよ

GX改正法案を否決せよ:政府が隠す排出量取引制度の本当のコスト

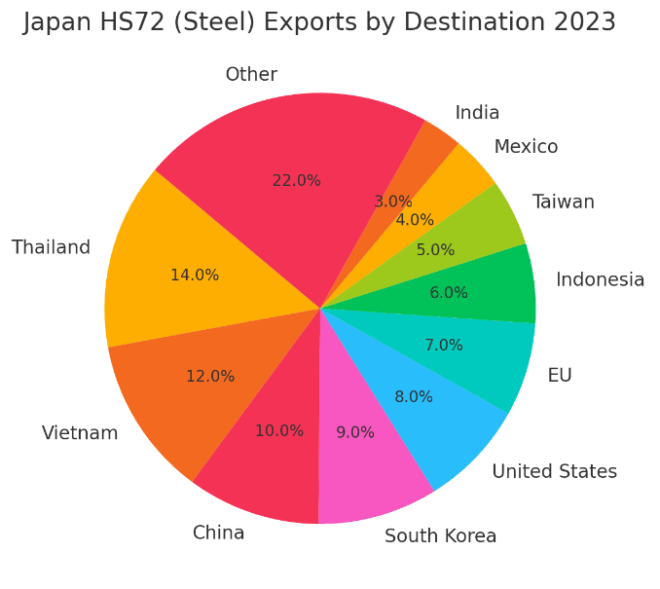

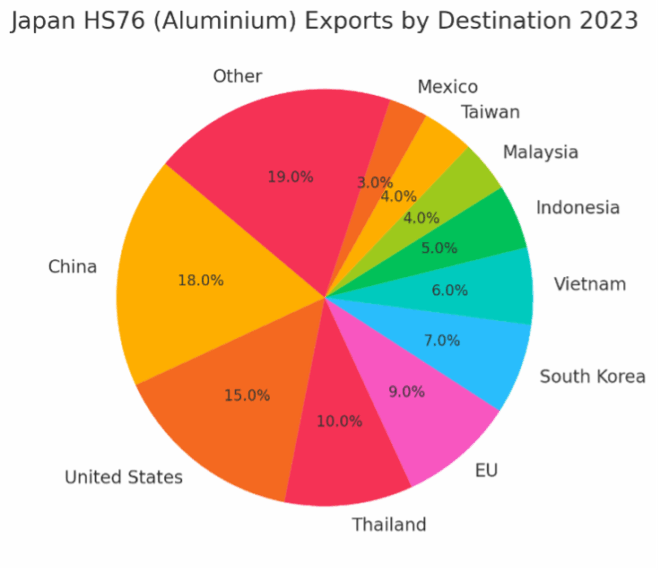

今回は、CBAMの対象になる鉄鋼(HS72)とアルミ(HS76)について、日本からの輸出先のシェアを見てみよう。元データは通関統計による。

日本から各国へのHS72(鉄鋼)輸出額(2023年)は、図のようになっている。EU27合計で24.43億ドルで、世界全体の7%に過ぎない。また日本から各国へのHS76(アルミニウム)輸出額(2023年)はEU27合計で2.36億ドル、世界全体の9%に過ぎない。

CBAMの他の対象製品はセメント、肥料、水素、希ガス、電力だが、これの日本からEUへの輸出額は鉄・アルミに比べると微々たるものである。

鉄・アルミについて、EUへの輸出にCBAMを課せられるとすれば、輸出事業者(自動車部品などを扱っていると推察される)にとっては勿論痛手だが、世界全体に占めるシェアは小さいから、業界全体として見ればそれほど大きなものにはならない。

この輸出に対するCBAMを無くすという理由で、日本経済全体に排出総量規制である排出量取引制度を導入するならば、日本経済、特に製造業は壊滅へ向かうだろう。全くの本末顛倒である。

■

関連記事

-

地球が温暖化しているといっても、ごく僅かにすぎない。気温の自然変動は大きい。 以下、MITの気候学の第一人者リチャード・リンゼンと元NASAで気温計測の嚆矢であるアラバマ大学ジョン・クリスティによる解説を紹介する。 我々

-

11月23日、英国財務省は2017年秋期予算を発表したが、その中で再エネ、太陽光、原子力等の非化石予算を支援するために消費者、産業界が負担しているコストは年間90億ポンド(約1.36兆円)に拡大することが予想され、消費者

-

大変残念なことに、金融庁は2027年度から上場企業へCO2排出量などのサステナビリティ情報開示を義務化する方向で動いています。 サステナビリティ開示、保証基準策定へ議論 金融庁 金融庁は12日、一部上場企業に義務化される

-

「福島後」に書かれたエネルギー問題の本としては、ヤーギンの『探求』と並んでもっともバランスが取れて包括的だ。著者はカリフォルニア大学バークレーの物理学の研究者なので、エネルギーの科学的な解説がくわしい。まえがきに主要な結論が列記してあるので、それを紹介しよう:

-

先日、東アジア・ASEAN経済研究センター(ERIA)、エネルギー研究機関ネットワーク(ERIN)、フィリピンエネルギー省共催の東アジアエネルギーフォーラムに参加する機会を得た。近年、欧米のエネルギー関連セミナーでは温暖

-

CO2が増えたおかげで、グローバル・グリーニング(地球の緑化、global greening)が進んでいる。このことは以前から知られていたが、最新の論文で更に論証された(英語論文、英語解説記事)。 図1は2000年から2

-

はじめに 2025年11月、第30回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP30)がブラジル・ベレンで開催され、各国は「ネットゼロ」「脱炭素」を合言葉に巨額の資金と政治的エネルギーを費やしました。COP30が閉幕し、世界は

-

日本でもメガソーラーや風力発電の立地に対する反対運動が増えているが、米国でも事情は同様だ。ロバート・ブライスは、再エネ却下データベース(Renewable Rejection Database)にその事例をまとめて、無料

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間