大義名分がなくなった排出量取引、スコープ3義務化を見直すべき

Anastasiia_New/iStock

筆者は8月29日に以下の記事を書いていました。

数年前からEUで導入の準備が進められてきた炭素国境調整措置(CBAM)、企業サステナビリティデューデリジェンス指令(CSDDD)、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)の3つの規制は、EU域外の企業にとって膨大な事務負担、コスト増となる恐れがありました。しかしこれらの規制についてはEU域内でも反対意見が多く、昨年から欧州議会内で簡素化や規制緩和の議論が進んでいました。

3つの規制についてはそれぞれ個別の議論があるものの、ざっくりまとめると、対象企業が当初想定されていた規模から80%~90%も削減されたり、CO2排出量や児童労働などの情報開示をサプライチェーンすべてではなくTire1(直接取引)のみで可とする、開始を1年遅らせる、などが見込まれており、日本企業への影響はかなり限定的になることが予想できました。

筆者が冒頭のアゴラ記事で指摘したのは2点です。まず、こうした簡素化の議論が進んでいる中で、今年5月に仏マクロン大統領と独メルツ首相がCSDDD、CSRDについて簡素化ではなく廃止するよう要求したこと、ならびに8月に結んだ米国との関税に関する共同声明で3つの規制についてさらなる柔軟性を追加する、とEU側が約束したことで事実上骨抜きになるのではないか、という点でした。

あれからわずか1か月ですが、予想通りにまた骨が抜かれたようです。

欧州委員会は、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)に基づく非EU企業に対するサステナビリティ報告要件の導入を大幅に遅らせ、実施時期を少なくとも2027年10月まで延長すると発表した。

当初は2024年半ばまでに予定されていた非EU企業向け欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)はすでに一度2026年に延期されていた。今回の延期により、世界的な企業の持続可能性開示に関するEUの重要なメカニズムの1つが事実上停止された。この基準では、EU域内の売上高が1億5,000万ユーロを超える大手外国企業は、第三国事業専用のESRSフレームワークを用いて2028年から報告を開始することが義務付けられていた。

同時に、欧州議会はもう一つの主要なESG規制である企業サステナビリティデューデリジェンス指令(CSDDD)の範囲を縮小する動きを見せている。欧州人民党(EPP)の議員らは、社会主義団体やリベラル団体とともに、この法律の適用範囲を従業員数5,000人以上、売上高15億ユーロの企業に限定する妥協案に合意した。これは従来の従業員1,000人以上かつ売上高4億5,000万ユーロから引き上げられた基準である。

EU to Delay CSRD Sustainability Reporting Standards for non-EU Companies

この延期は、トランプ政権下の米国がCSRDに基づく報告義務を米国企業に課す提案に対し反発している状況下で生じたものであり、EUと米国が最近発表した枠組み合意に続くものだ。同合意には、EUがCSRDとCSDDDが「大西洋横断貿易に不当な制限を課さない」ことを確保するとの約束が含まれている。

日本では2026年度からGX-ETS(排出量取引)が義務化されます。日本政府は、GX-ETS義務化の理由としてCBAMへの対応を挙げています。しかし、CBAMの対象品目について、EUの輸入に占める日本の割合は、鉄鋼4%、アルミ1%、セメント0%、窒素肥料0%、水素及び希ガス1%、電力0%、日本からの輸出に占めるEUの割合は鉄鋼7%、アルミ9%です。

GX-ETSに強制参加させられる400社のうち、EUの輸入量上位10%に該当する企業が何社あるのでしょうか。

■

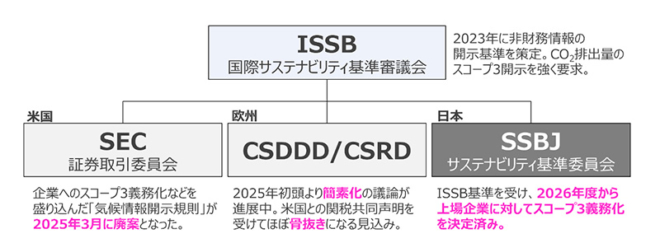

筆者が冒頭のアゴラ記事で指摘した点がもうひとつありました。GX-ETSと同様に、2026年度からスコープ3排出量の算定・開示を義務化する理由としてISSB(国際サステナビリティ基準審議会)基準がありますが、いずれも大義名分がなくなったので見直すべき、という点を指摘しました。

ISSB基準を受けて欧州で議論されているCSRD/CSDDDは事実上骨抜きとなり、米国ではSEC(証券取引委員会)が進めてきた気候関連情報開示規則が今年2月に廃案となりました。一方で日本は金融庁が所管するSSBJ基準ができました。この点が分かりづらいというご指摘をいただいたので、簡単なポンチ絵をつくりました。

企業に対するサステナビリティ規制の動向

筆者作成

日本だけがハシゴを外されそうなのです。このままでは日本企業だけがコスト増となり国際競争力の低下を招きます。

CBAM、CSDDD、CSRDは骨抜きになるため、GX-ETS、スコープ3義務化は早急に見直して自由化すべきです。やりたくもない企業に無理やりやらせるのは日本政府による産業界に対する優越的地位の濫用ではないでしょうか。

米国では気候カルテル、独占禁止法違反として取り締まりの対象とされる行為になりつつあります。「CBAMの影響を受けるからGX-ETSに参加したい」「スコープ3を計算すればサプライチェーンのCO2を削減できる」という企業があれば、自主的に取り組めばよいのです。今ならまだ間に合います。

■

関連記事

-

先の国会の会期末で安倍晋三首相の問責決議可決などの政治の混乱により、政府が提出していた“電気事業法変更案”が廃案になった。報道によると、安倍首相は「秋の臨時国会で直ちに成立させたい」と述べたそうだ。

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 今回は、ややマニアックな問題を扱うが、エネルギー統計の基本に関わる重要な問題なので、多くの方々に知っていただきたいため、取り上げる。 きっかけは「省エネ法・換算係数、全電源平均

-

政府が「2030年温室効果ガス46%削減」という目標を発表したことで、責任を感じた?小泉環境相が、「2030年までに太陽光発電の規模を2000万kW積み増して、1億800万kW以上にする」という方針を提示した。 太陽光発

-

グレタ・トゥーンベリの演説を聞いた人は人類の絶滅が迫っていると思うかもしれないが、幸いなことにそうではない。25日発表されたIPCCの海洋・雪氷圏特別報告書(SROCC)では、従来の気温上昇予測(第5次評価報告書)にもと

-

最近、言論圧迫を政治の右傾の結果だとして非難する傾向が強いが、それは、非難している人たちが左派に属しているからだろう。現在、言論を本当に抑圧されているのは大概は右派の方だ。しかし、実態はなかなか国民の耳には届かない。 現

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 エネルギー問題を議論する際には、しばしば供給側から語られる場合が多い。脱炭素社会論でも、もっぱら再エネをどれだけ導入すればCO2が何%減らせるか、といった論調が多い。しかし、そ

-

エネルギー関係者の間で、原子力規制委員会の活動への疑問が高まっています。原子力の事業者や学会と対話せず、機材の購入などを命じ、原発の稼動が止まっています。そして「安全性」の名の下に、活断層を認定して、原発プラントの破棄を求めるような状況です。

-

それから福島県伊達市の「霊山里山がっこう」というところで行われた地域シンポジウムに参加しました。これは、福島県で行われている甲状腺検査について考えるために開催されたものです。福島を訪問した英国人の医師、医学者のジェラルディン・アン・トーマス博士に、福島の問題を寄稿いただきました。福島の問題は、放射能よりも恐怖が健康への脅威になっていること。そして情報流通で科学者の分析が知られず、また行政とのコミュニケーションが適切に行われていないなどの問題があると指摘しています。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間