政権交代、エネルギー政策は正常化するのか?自民党に残る曖昧さ

福島原発事故のもたらした混乱

12月16日に行われた総選挙では、自民党が大勝して294議席を獲得した。民主党政権は終わり、そして早急な脱原発を訴えた「日本未来の党」などの支持が伸び悩んだ。原発を拒絶する「シングルイシュー」の政治は国民の支持は得られないことが示された。

「日本のエネルギー政策が正常化する」。総選挙前にエネルギー関係者の間には期待する声が多かった。しかし新政権でも突然の状況の変化は難しいかもしれない。現状を、簡潔に整理してみよう。

民主党政権のエネルギー政策は、「無計画な政策変更と混乱」という言葉で要約できるであろう。これまでの政策では安定供給と価格の下方誘導を目標にして、原発を含め電源を多様化するエネルギーのベストミックスの追求が行われた。そして日本は無資源国であるため、輸入に依存したエネルギー供給体制の脆弱さを政治家、行政当局は意識していた。

ところが福島原発事故を受けて原子力への不信が国民の間に強まり、民主党は政治主導の名の下で、原発を止める政策を行う。それまでの政策では、安全への配慮が欠け、国民の合意の擦り合わせが放置されたという問題があり、それが福島原発事故の一因になったことは間違いない。だからといって、その全否定と変更はあまりにも性急だった。

民主党政権は新しい政策を次々と打ち出した。「法的根拠のない原発の停止とその継続」「『30年代までの原発ゼロを目指す』という目標の設定」「核燃料サイクルの維持」「電力自由化の検討」「再生可能エネルギーの導入促進」「独立性の強い原子力規制委員会の設置」。一連の政策の決定では実現可能性、影響を深く検討しないことがあり、政策相互に矛盾を持つものもあった。

民主党政権のエネルギーを振り返る

混乱の一例は、地球温暖化問題との関係だ。温室効果ガスを2020年までに1990年比で25%削減すると2009年に民主党の鳩山由紀夫元首相が打ち出した目標は今でも消えていない。原発は温室効果ガスを出さない電源として期待されていたが、原発事故によってその増設は困難になった。しかし、その矛盾は放置されたままだ。

さらに福島原発事故では未解決の問題も多い。事故を起こした原子炉の処理は数十年と見込まれるほど長く、不透明感が残る。事故当事者の東京電力の賠償の範囲、そして汚染された土地の除染の基準は曖昧だ。年被ばく20ミリシーベルト(mSv)という基準を国が設定したのに、各自治体は1mSvを目標に除染を始めた。その結果、除染の範囲は広範となり終わりが見えない。その費用を請求される東京電力の負担は、このままでは数十兆円単位になる可能性がある。

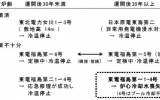

またエネルギー政策の混乱による経済的損失は膨らんでいる。原発停止で電力会社が負担する原発の代替燃料の費用は2012年度で資源エネルギー庁の試算によれば、11年度2兆3000億円、12年度3兆2000億円になる見込みだ。

燃料費負担の増加を各社はそれぞれ自社の内部留保を取り崩して受け止めた。東京電力をのぞく8社の内部留保(原価変動調整積立金)は、今年3月には2兆9257億円だったが6月末の各社株主総会を経て8768億円が取り崩され、2兆489億円に減少。12年度第四四半期の純損益は、各社に売電している北陸電力をのぞいて8社が赤字となった。そして関西、九州電力が来年度からの値上げの検討を表明した。今後は値上げ、そして電力会社の経営不安が問題化するだろう。

原発への不安、エネルギー政策への不信は理解できる。しかし原発を動かさないことによる経済への悪影響の広がりは、あまりにも大きく、負担を正当化できるものではない。インフラである電力会社の経営不安は、日本経済全体に暗雲を広げる。民意を受け止め、右往左往したのが民主党政権であった。

ある電力担当の証券アナリストは語った。「政策によって加わっている電力業界の負担には、法的根拠がなく、経済的にも安心の対価としては高すぎる。政治が電力産業のリスクになっている」。

曖昧さの目立つ自民党の政策

一方で自民党は従来から原子力に肯定的な政党だ。そもそも原発の導入、推進は自民党政権の下で進んだ。同党の政調会長の甘利明衆議院議員、総務会長の細田博之衆議院議員は「経産族」として、これまでのエネルギー政策づくりにかかわってきた。こうした状況を眺めて、選挙後に政策の正常化を期待する声がエネルギー関係者の間に広がっている。

しかし自民党の政策を検証すると、曖昧さがかなり多い。同党は政権公約パンフレット「日本の危機。だから自民党」の中で、現在停止中の原発の再稼働の可否を3年以内に決定すると表明している。3年は長過ぎるが、今の原子力についての世論の厳しさ、そして原子力規制委員会が今年中に原発の安全基準を決定することを受けて、慎重に判断することを示しているのだろう。

原子力規制委員会の設置においては、自民党も了承して、独立性の強い委員会(3条委員会)にした。その委員会が原発の安全審査基準をつくり、それに基づいて原発が動くことになる。

独立性を自民党が強めた以上、委員会の取り組みに新政権が介入して、再稼動を早めようと促すことは困難であろう。また同委員会は活断層の調査を行い、それを認定した原発の再稼動は認めない方針を打ち出している。この判断への政治の介入もできないはずだ。

安倍晋三自民党総裁は原発の再稼動について「安全を確認することが最優先」としている。同党のエネルギー問題特命調査会に参加した片山さつき参議院議員は、「再稼動については自民党が次期政権の中心になったとしても無条件で、すぐに行うことはないでしょう」「原発の依存度を下げることは党内のコンセンサス」と、アゴラ研究所が11月に行ったシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言 第一部 原発はいつ動くのか」で述べている。

来年夏には参議院議員選挙も行われる。原発を政治的なテーマにしにくい状況は変らない。自民党の動きは慎重なものになると思われる。「参院選が終わるまでは原発推進に熱心過ぎるとは思われたくないはずだ」と、前述のアナリストは織り込んでいた。

民意の反映した政策は変えづらい

そして一度始まった政策は、方針の転換は難しい。民主党政権下で決まった政策には民意の集積、そして各政党の合意を反映しているものがある。

今年7月から始まった再生可能エネルギーの固定価格買取制度(Feed in Tariff :FIT)。今年3月末の太陽光の設備総量は約480万kW(住宅とそれ以外を含む)だったが、4月から10月末までの6カ月間で112万kW増えた。この異常な拡大は一種の「バブル」であろう。補助金がなくなれば反動で事業者は撤退してしまう。また太陽光パネルの設備が1500万kWを越えれば、太陽光に応じた総配電網の作り直しなどが必要になるとされている。国民負担の拡大も今後問題となると予想される。

しかしFITの導入は、原発事故の直後だったこともあり、ほぼすべての政党が賛成し、多数の国民も支持した。それを考えると、コストが膨らんでも、すぐに止めることは難しいはずだ。

福島の放射線基準の設定、また賠償、再稼動などの一連の問題は、どこかで政治決断に基づく上限の「線引き」が必要になる。ところが民意によって左右されがちな最近の日本の政治情勢を眺めると、反対する人や住民の不安がある限り、自民党政権になっても、民主党と同じように、ずるずると結論は先延ばしになる可能性がある。

そして最大の問題は国民の不信感だ。多くの国民が原発の安全性に不安を抱く。この問題については適切なコミュニケーションが、原発の管理者によって行われているとは言い難い。行政機構の説明の下手さ、また感情に流れがちである国民世論は政権権交代によっても大きくは変らないであろう。

民主党政権のエネルギー政策には多くの問題があった。そして、その是正で収束できそうな混乱も多い。しかし政権交代があっても、解決しない問題は数多くある。

「パンドラの箱が開いた」。シンクタンク、ソフィアバンク代表で原子力工学の博士号を持つ田坂広志氏は、原発・エネルギー問題をギリシャ神話に例えて、このように形容した。隠されていた問題が、原発事故を契機に次々と噴出したことをさしている。政権が変ろうと、政治任せでは行けない。国民一人ひとりが考え、解決を手伝わなければならない多くの問題がエネルギーをめぐって存在していることを、私たちは忘れてはならない。

(石井孝明 アゴラ研究所フェロー 経済ジャーナリスト)

(2012年12月17日掲載)

関連記事

-

(GEPR編集部より)広がった節電、そして電力不足の状況をどのように考えるべきか。エネルギーコンサルタントとして活躍し、民間における省エネ研究の第一人者である住環境計画研究所会長の中上英俊氏に、現状の分析と今後の予想を聞いた。

-

2012年9月19日に設置された原子力規制委員会(以下「規制委」)が活動を開始して今年の9月には2周年を迎えることとなる。この間の5名の委員の活動は、本来規制委員会が行うべきと考えられている「原子力利用における安全の確保を図るため」(原子力規制委員会設置法1条)目的からは、乖離した活動をしていると言わざるを得ない。

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 「地球温暖化が想定を上回るスピードで進んでいる。」と言った前振りが、何の断りもなく書かれることが多くなった。筆者などの感覚では、一体何を見てそんなことが言えるのだろうと不思議に

-

過去10年のエネルギー政策においては、京都議定書のエネルギー起源CO2排出削減の約束水準が大前提の数量制約として君臨してきたと言える。当該約束水準の下では、エネルギー政策の選択肢は「負担の大きい省エネ・新エネ」か「リスクのある原子力発電」か「海外排出権購入」かという3択であった。

-

日本政府はどの省庁も「気候変動のせいで災害が激甚化・頻発化している」と公式文書に描いている。だから対策のために予算ください、という訳だ。 表1を見ると、内閣府、内閣官房、環境省、国土交通省、農林水産省、林野庁とみな「激甚

-

ドレスデンで橋が崩れた日 旧東独のドレスデンはザクセン州の州都。18世紀の壮麗なバロック建築が立ち並ぶえも言われぬ美しい町で、エルベ川のフィレンツェと呼ばれる。冷戦時代はまさに自由世界の行き止まりとなり、西側から忘れられ

-

3月初めにEUの環境政策関係者に激震が走った。 「欧州グリーンディール」政策の一環として2021年7月にEUが発表した、2030年までに温室効果ガスの排出を90年比55%削減するという極めて野心的な目標をかかげた「FIT

-

はじめに 2025年11月、第30回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP30)がブラジル・ベレンで開催され、各国は「ネットゼロ」「脱炭素」を合言葉に巨額の資金と政治的エネルギーを費やしました。COP30が閉幕し、世界は

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間