福島はチェルノブイリにも広島にもならなかった

福島の原子炉事故の評価とは

3月11日の大津波により冷却機能を喪失し核燃料が一部溶解した福島第一原子力発電所事故は、格納容器の外部での水素爆発により、主として放射性の気体を放出し、福島県と近隣を汚染させた。

しかし、この核事象の災害レベルは、当初より、核反応が暴走したチェルノブイリ事故と比べて小さな規模であることが、次の三つの事実から明らかであった。 1)巨大地震S波が到達する前にP波検知で核分裂連鎖反応を全停止させていた、 2)運転員らに急性放射線障害による死亡者がいない、 3)軽水炉のため黒鉛火災による汚染拡大は無かった。チェルノブイリでは、原子炉全体が崩壊し、高熱で、周囲のコンクリ―ト、ウラン燃料、鋼鉄の融け混ざった塊となってしまった。これが原子炉の“メルトダウン”である。

一方、福島第一の原子炉は、その後の調査でも、こうした事態にはなっていないことが分かった。すなわち、潜水艦が立ったような圧力容器内のウランが融け、底を抜け落ち、厚みが2メートルもある格納容器の底を60センチばかり溶かして固まった。これを、原子炉物理の専門家の言葉を使えば、“メルトスルー”である。したがって、圧力容器も格納容器も、構造体としては存在し、大方の放射性物質を閉じ込めているのである。つまり、福島第一は、チェルノブイリにならなかった。

福島第一の原子炉核反応は暴走しなかったが、現地に乗り込んだ総理大臣菅直人は暴走した。これにより、炉心冷却のための注水作業に遅れが生じたとも言われている。政府の災害対策本部の不手際は目に余るものがある。20km圏内の医療弱者と家畜の放置で、犠牲者が発生した。事故調査委員会の報告を待ちたい。

広島の原爆との対比

筆者は30年前の大学院生時代に、黒い雨の研究を行った広島を原点に、チェルノブイリ原子炉事故、米ソ中の核爆発災害、東海村臨界事故などの現地調査を経験する放射線防護学者である。おそらく、世界で最も多くの核災害地を調査した科学者である。(拙著「世界の放射線被曝地調査」講談社、「Nuclear Hazards in the World」Springer and Kodansha)

その間に、内外被曝の線量をその場で評価する方法を開発し、結果を現地の人たちへ伝えてきた。今回も、同一手法で、現地の放射線衛生を調査している。結果、低線量の事実が浮かび上がった。(拙著「福島 嘘と真実」医療科学社)福島県民の震災初年の年間線量は、10ミリシーベルト以下、大半の県民は5ミリシーベルト以下と評価している。

昭和20年8月6日、広島北西部に広範囲に降った黒い雨は強烈な放射能を含み、池の魚の大量死、牛の下痢、子どもの頭髪の脱毛など、急性放射線障害があった。福島20km圏内で、そうした被害は出ていない。放置された牛たちも、放射線障害は無い。

広島・長崎は、爆心地を中心に、衝撃波と熱線により、破壊し炎上した。これらのエネルギーは核爆発の85%であり、放射線は残りの15%に過ぎない。核爆発時に発生する放射線は、半減期が、秒や分の核種からのものが支配的である。それは、放射能の大きさが、半減期に反比例するからである。

半減期が30年のセシウムからの放射線は無視できるほど少なく、これで死んだものはいない。原子炉核反応が停止してから、丸一日が過ぎてから、放射性物質の漏えいがあったのが福島なので、広島のような災害には、当然ならなかったのだ。もちろん核爆発で生じる衝撃波と閃光は、福島に無かった。

福島低線量の現実

私が、事故1月以内に検査した浪江町を含む66人の甲状腺線量の最大が8ミリシーベルト(正しい専門用語ではミリグレイ)と、チェルノブイリの被災者の1千分の1から1万分の1以下であった。これでは、放射線由来で甲状腺がんにはならない。

これまで、私は南相馬をはじめ、郡山、いわき、福島、二本松と福島全県で、新生児から成人まで、87人の全身のセシウム放射能を検査した。その83%は、検出限界値以下(キログラムあたり10ベクレル以下だった)。その他17%にセシウムが検出されたが、最大の人で体重キログラムあたり165ベクレル、年間線量を推定すると、0.4ミリシーベルトで、全くの安全範囲である。それは、自然放射線による内部被曝の世界の年間線量平均値が、1.3ミリシーベルトであるからだ。それよりも少ない。

私は4、6、8月に個人線量計を胸に装着して福島県内を、それぞれ2泊3日で調査した。4月に2日間20km圏内に入り、福島第一原発の敷地境界まで計測した総線量は0.10ミリシーベルト。6月の福島―飯舘村―南相馬―郡山―いわき調査では、総線量が0.01ミリシーベルト。8月の白川―会津―福島調査では総線量は0.006ミリシーベルト。最初の1カ月間で放射能は4分の1以下になり、その後も減衰している。

こうして、2011年の県民の多くの年間線量は、5ミリシーベルト以下と評価された。しかも本年の年間線量は、特別な除染がなくとも、会津地区などは1ミリシーベルト以下となる。県民に放射線由来の健康被害は発生しないと判断する。

福島第一20km圏内も復興可能 — がれき処理を利用する堤防公園の提案

20km圏内等の福島県の一部については、国の責任で効率よく除染すべきである。目標は、住民の実線量が年間1ミリシーベルト以下、農産物のセシウムが基準値以下とした、当地農業の再建である。特に浪江町は、牛たちが生きていて、農家が世話をしている。筆者は、これら再建に前向きな牛農家とともに、2月以来、科学調査を進めている。(『撃論』4号掲載予定、オークラ出版)まずは、幾つかの牛農家に対して、モデルプロジェクトを開始すべきと考える。

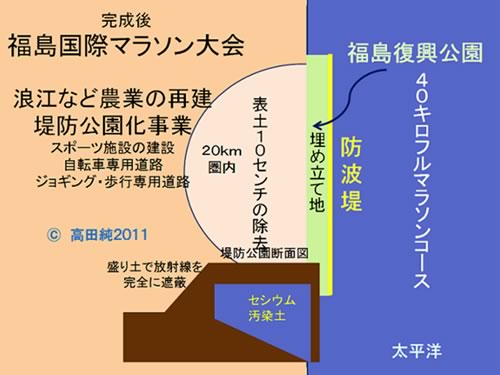

20km圏全体の復興を考えると、大規模な農地の除染が必要となる。ただし、山林など人のいない地域よりも、農地を優先すべきである。その解決策として、提案がある。今後の大津波対策のための堤防建設と20km圏内の除染事業を合体させたアイデアである。

圏内の瓦礫とともに、沿岸およそ40kmの範囲を埋め立てて、堤防公園化するのである。これは、昨年10月に、現地いわき市での勉強会に講師として呼ばれた際に提案し、多くの参加者に賛同された。その後、総理官邸にもメールで提言している。大正時代の関東大震災で、横浜市は、6万戸分の瓦礫で海岸を埋め立て山下公園を建設した。平成の日本に、福島40km堤防公園は建設できるはずだ。完成後には、福島復興を記念し国際マラソンを行なう。世界に日本の科学力と強い意思を示すべきだ。

福島第一20km圏浪江町での牛のセシウム検査を行う筆者、2012年2月4日。暫定基準値以下の牛もいることが分かった。除染すれば、酪農再建は可能である。

(図表)20km圏内の除染と堤防建設を合わせた復興事業

関連記事

-

この原稿はロジャー・ピールケ・ジュニア記事の許可を得た筆者による邦訳です。 欧州の天然ガスを全て代替するには、どれだけの原子力が必要なのか。計算すると、規模は大きいけれども、実行は可能だと分かる。 図は、原子力発電と天然

-

以前、東京の日射が増えている、という話を書いた。 日射が3割も強くなっているのでお気を付けて すなわち、全天日射量(地表に降り注ぐ太陽エネルギー)の年平均値が、1975年ごろと比較すると、3割も強くなっていた。理由は、大

-

問題:北緯60度から70度の間の世界の森林(シベリアやアラスカなど)を全部伐採したら、地球はどれだけ温暖化するか? 答え:0.4℃、気温が下がる(上がるのではない!) あれ? 温暖化対策のために、植林しているんじゃなかっ

-

(前回:再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か) 火力をさらに減らせば再生可能エネルギーを増やせるのか 再生可能エネルギーが出力制御をしている時間帯も一定量の火力が稼働しており、それを減らすことができれば、その分再エネ

-

トランプ次期米国大統領の外交辞書に儀礼(プロトコール)とかタブーという文字はない。 大統領就任前であろうが、自分が会う必要、会う価値があればいつなんどき誰でも呼びつけて〝外交ディール〟に打って出る。 石破のトランプ詣でお

-

「40年問題」という深刻な論点が存在する。原子力発電所の運転期間を原則として40年に制限するという新たな炉規制法の規定のことだ。その条文は以下のとおりだが、原子力発電所の運転は、使用前検査に合格した日から原則として40年とし、原子力規制委員会の認可を得たときに限って、20年を越えない期間で運転延長できるとするものである。

-

はじめに この二十年間、ヨーロッパは世界のどの地域よりも熱心に「グリーンエネルギー」と「脱炭素」に取り組んできた。再生可能エネルギーを大規模に導入し、化石燃料からの離脱を政治目標として掲げ、「気候リーダー」を自任してきた

-

G7エルマウサミット開幕 岸田総理がドイツ・エルマウで開催されるG7サミットに出発した。ウクライナ問題、エネルギー・食糧品価格高騰等が主要なアジェンダになる。エネルギー・温暖化問題については5月26〜27日のG7気候・エ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間