「温室効果ガス排出ゼロ」の国民負担は重い

ニュージーランドの風力発電施設(Seralyn Keen/flickr)

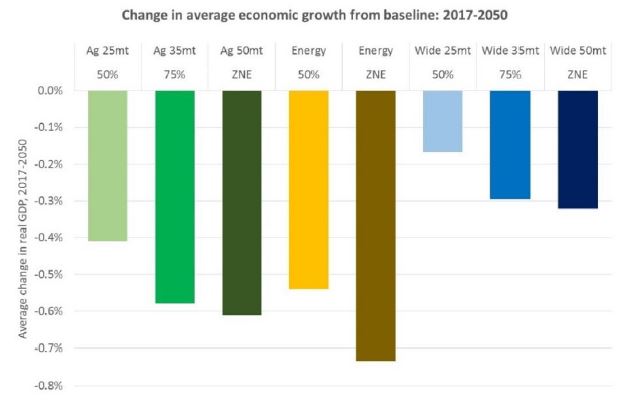

ニュージーランド議会は11月7日、2050年までに温室効果ガス排出を「実質ゼロ」にする気候変動対応法を、議員120人中119人の賛成多数で可決した。その経済的影響をNZ政府は昨年、民間研究機関に委託して試算した。 その報告書では、いくつかのシナリオで2050年のNZ経済を予想している。2050年までのベースラインの平均成長率を2.2%とすると、2050年にCO2排出を(農業を除いて)実質ゼロにするEnergy ZNEシナリオでは1.5%となり、成長率が年平均0.7%ポイント下がる。

温室効果ガス削減による成長率の低下

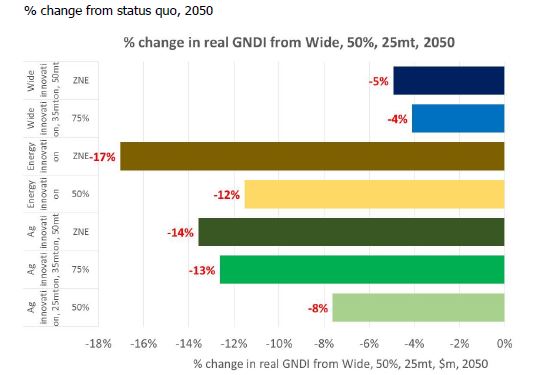

これによって2050年の家計の可処分所得は、ベースラインに比べて20%以上低下する。現在のNZの政策(50%削減)に比べても、Energy ZNEシナリオでは17%下がる。

これによって2050年の家計の可処分所得は、ベースラインに比べて20%以上低下する。現在のNZの政策(50%削減)に比べても、Energy ZNEシナリオでは17%下がる。

2050年の可処分所得の低下

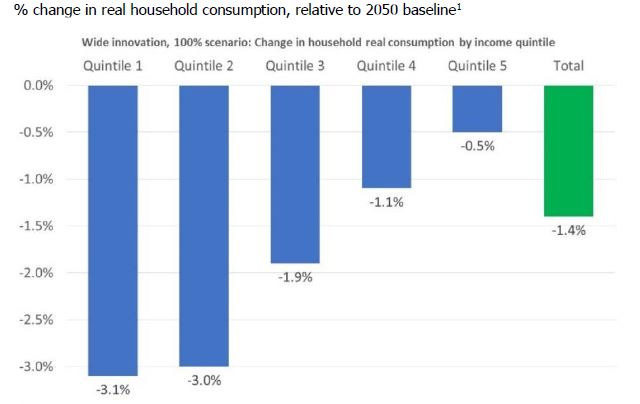

エネルギー価格の上昇は所得とは無関係に一定率ですべての家庭が負担する「課税」なので、逆進性が強い。家計消費を所得階層(quintile)ごとに見ると、最低の所得階層では3.1%下がるが、最高の所得階層では0.5%しか影響がない。

エネルギー価格の上昇は所得とは無関係に一定率ですべての家庭が負担する「課税」なので、逆進性が強い。家計消費を所得階層(quintile)ごとに見ると、最低の所得階層では3.1%下がるが、最高の所得階層では0.5%しか影響がない。

「排出ゼロ」による所得階層別の家計消費の低下

Energy ZNEシナリオでは95%の自動車を電気自動車にし、98%の電源を再生可能エネルギーにするなどの過激な政策が想定されている。そのコスト増を炭素税に換算すると、2050年までの平均でトン当たり845NZドル(5万9000円)。世界的に検討されている水準の10倍以上だ。 10月の国連温暖化サミットでは、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにすると約束した国が77ヶ国あった。NZはそれを法制化した最初の国だが、世界の温室効果ガス排出量に占める比率は0.8%。彼らが排出量をゼロにしたとしても、地球の平均気温に与える影響は誤差の範囲内である。 NZでは家畜由来のメタンが温室効果ガスの35%を占める特殊性があるが、それを除くと日本とは大きく違わない。「排出ゼロ」は政治的スローガンとして人気があるが、国民負担は重く、実現できるとは思われない。「偽善者は素晴らしい約束をする。約束を守る気がないからである」(エドマンド・バーク)。

Energy ZNEシナリオでは95%の自動車を電気自動車にし、98%の電源を再生可能エネルギーにするなどの過激な政策が想定されている。そのコスト増を炭素税に換算すると、2050年までの平均でトン当たり845NZドル(5万9000円)。世界的に検討されている水準の10倍以上だ。 10月の国連温暖化サミットでは、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにすると約束した国が77ヶ国あった。NZはそれを法制化した最初の国だが、世界の温室効果ガス排出量に占める比率は0.8%。彼らが排出量をゼロにしたとしても、地球の平均気温に与える影響は誤差の範囲内である。 NZでは家畜由来のメタンが温室効果ガスの35%を占める特殊性があるが、それを除くと日本とは大きく違わない。「排出ゼロ」は政治的スローガンとして人気があるが、国民負担は重く、実現できるとは思われない。「偽善者は素晴らしい約束をする。約束を守る気がないからである」(エドマンド・バーク)。

関連記事

-

米国ラムスセン社が実施したアンケート調査が面白い。 一言で結果を言えば、米国ではエリートはCO2の規制をしたがるが、庶民はそれに反発している、というものだ。 調査は①一般有権者(Voters)、②1%のエリート、③アイビ

-

少し旧聞となるが、事故から4年目を迎えるこの3月11日に、原子力規制庁において、田中俊一原子力規制委員会委員長の訓示が行われた。

-

GX推進法の改正案が今国会に提出されている。目玉は、「排出量取引制度」と、「炭素に関する賦課金」の制度整備である。 気になる国民負担についての政府説明を見ると、「発電事業者への(政府による排出権売却の)有償化」および炭素

-

北海道寿都町が高レベル放射性廃棄物最終処分場選定の文献調査に応募したことを巡って、北海道の鈴木知事が4日、梶山経済産業大臣と会談し、「文献調査」は『高レベル放射性廃棄物は受け入れがたい』とする道の条例の制定の趣旨に反する

-

国会は今、GX推進法の改正案を審議している。目玉は2026年度から本格稼働する予定の国内排出量取引制度(GX-ETS)の整備を進めることであり、与党は5月15日に採決する構えであると仄聞している。 日本政府は、排出量取引

-

前回に続き、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」を紹介する。 (前回:「ネットゼロなど不可能だぜ」と主張する真っ当

-

国際エネルギー機関IEAが発表した脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)。これを推進するとどのような災厄が起きるか。 ルパート・ダーウオールらが「IEAネットゼロシナリオ、ESG、及び新規石油・ガ

-

この3月に米国エネルギー省(DOE)のエネルギー情報局(EIA)が米国のエネルギー予測「Annual Energy Outlook」(AEO)を発表した(AEOホームページ、解説記事)。 この予測で最も重視されるのは、現

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間