インフラ整備は温室効果ガスの削減より効率的だ

台風19号の被害は、14日までに全国で死者46人だという。気象庁が今回とほぼ同じ規模で同じコースだとして警戒を呼びかけていた1958年の狩野川台風の死者・行方不明は1269人。それに比べると台風の被害は劇的に減った。

このように水害が減ったのは、台風が減ったからではない。台風や集中豪雨の頻度は、ここ100年ほとんど変わっていない。自然災害が減らなくても被害が減った最大の原因は、台風情報が正確になり、堤防やダムが整備されたことだ。

城山ダムの天端を走る国道413号(Wikipedia)

地球規模でみても、IPCCが指摘するように、熱帯のインフラ整備は足りない。今後80年に予想される海面上昇は最大でも80cm程度なので、堤防の建設で防げる。

他方、温室効果ガスを削減するコストは非常に高い。ロンボルグの計算では、パリ協定のすべての当事国が約束草案を2030年まで完全実施しても、2100年の地球の平均気温は0.05℃抑制できるだけだが、これには毎年1兆ドル以上のコストがかかる。

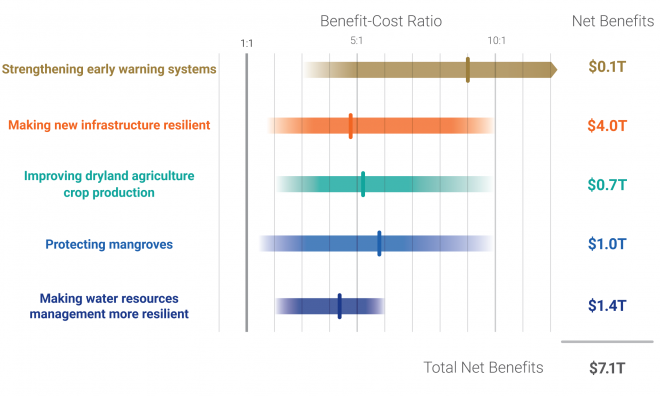

それに対して地球温暖化に適応するメリットは、そのコストより大きい。そういう投資を促進するために、ビル・ゲイツや潘基文などがGlobal Commission on AdaptationというNGOを設立した。

その報告書によれば、次の図のように台風警報などの早期警戒システムのメリットはコストの9倍、堤防などのインフラ整備は約5倍、干魃に適応する農業技術の開発は約5倍である。こうした投資は途上国の経済成長によってインフラ整備を促進する効果もある。

これに対して「インフラ整備で温暖化は止められない」という批判があるが、地球の平均気温を下げることは目的ではない。大事なのは、温暖化による人間の被害を最小化することだ。その費用対効果の高い対策を優先的に実施すべきである。

経済成長を阻害して巨額のコストがかかる温室効果ガスの削減より、投資収益の上がるインフラ整備のほうがはるかに効率的だ。こういう適応政策はパリ協定などのアジェンダには含まれていないが、最近はIPCCも提言している。日本の環境行政も発想を転換するときだ。

関連記事

-

朝日新聞に「基幹送電線、利用率2割 大手電力10社の平均」という記事が出ているが、送電線は8割も余っているのだろうか。 ここで安田陽氏(風力発電の専門家)が計算している「利用率」なる数字は「1年間に送電線に流せる電気の最

-

テレビ朝日が8月6日に「ビキニ事件63年目の真実~フクシマの未来予想図~」という番組を放送すると予告している。そのキャプションでは、こう書いている。 ネバダ核実験公文書館で衝撃的な機密文書を多数発掘。ロンゲラップ島民たち

-

GEPRはエネルギー問題をめぐるさまざまな立場の意見を紹介しています。環境問題のオピニオンリーダーで、UNEP・FI(国連環境計画金融イニシアティブ)特別顧問である末吉竹二郎さんにインタビューを行いました。

-

12月22日に開催された政府の地球温暖化対策推進本部の会合で、本部長を務める安倍晋三首相が来春までの温対計画策定を指示しました。環境省の中央環境審議会と、経済産業省の産業構造審議会の合同会合で議論が始まっています。

-

「法則」志向の重要性 今回は、「ドーナツ経済」に触れながら、社会科学の一翼を占める経済学の性格について、ラワースのいう「法則の発展を目的としない」には異論があるという立場でコメントしよう。すなわち「法則科学か設計科学か」

-

ソーラーシェアリングとはなにか 2月末に出演した「朝まで生テレビ」で、菅直人元総理が、これから日本の選ぶべき電源構成は、原発はゼロ、太陽光や風力の再生可能エネルギーが主役になる———しかも、太陽光は営農型に大きな可能性が

-

エジプトで開催されていたCOP27が終了した。報道を見ると、どれも「途上国を支援する基金が出来た」となっている。 COP27閉幕 “画期的合意” 被害の途上国支援の基金創設へ(NHK) けれども、事の重大さを全く分かって

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間