地球温暖化のスピードは減速する

昨年11月に発表されたIEA(国際エネルギー機関)のWorld Energy Outlookが、ちょっと話題を呼んでいる。このレポートの地球温暖化についての分析は、来年発表されるIPCCの第6次評価報告書に使われるデータベースにもとづいているので、その先行リリースともいえるものだが、これまで悲観的になる一方だった推定が楽観的になっているのだ。

Cheryl/flickr(編集部)

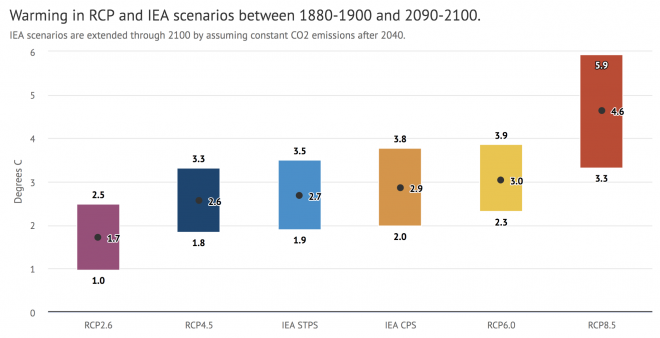

2013年に発表されたIPCCの第5次評価報告書の最悪のRCP8.5シナリオ(温暖化対策なし)では、2100年の地球平均気温は2000年から2.6~4.8℃上昇すると推定されていた。この4.8℃がマスコミによく出てくる数字だが、今回のIEAの推定では、これが大幅に下方修正されている。

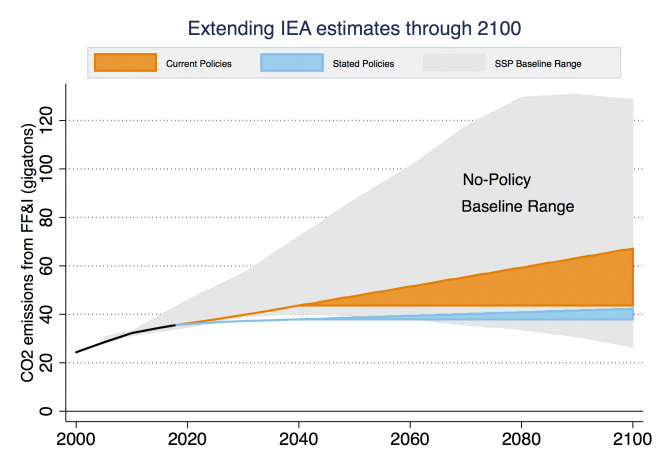

IEAの推定は2040年までだが、このCO2増加率がそのまま2100年まで続くと想定したHausfather-Ritchieの推定によると、図1のようにCO2の実質排出量は、IPCCの”No Policy”シナリオ(RCP8.5)の半分以下になる。

図1

その結果、図2のようにIEAの最悪シナリオであるCPS(現在の温暖化対策のまま)でも、2100年までの気温上昇は2.0~3.8℃と、IPCCのRCP6.0(対策をやや強化する)に近く、中央値(2.9℃)はRCP8.5の4.6℃より大幅に低い。モデルの誤差を勘案した最悪の場合でも3℃程度の気温上昇ですむだろう、とHausfather-Ritchieは予測している。

図2

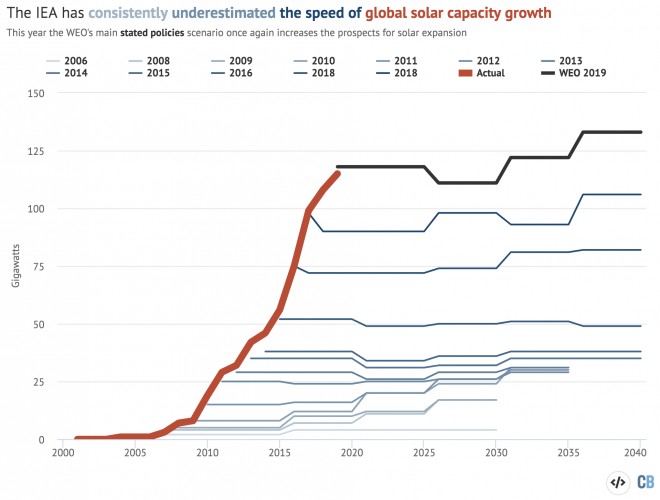

このようにIPCCの見通しが下方修正された大きな原因は、再生可能エネルギー、特に太陽光パネルの急速な普及である。図3のようにIEAの太陽光発電容量の予測は2005年ごろからつねに大幅な過少評価になっており、その傾向は2019年も続いている。

図3

2010年代に再エネの固定価格買取制度が世界に広がり、再エネが急成長したことが、 IPCCの温暖化予測が裏切られた原因である。その傾向は今後も変わらないので、今回のIEAの予測は上限に近いと思われる。

IPCCの”No Policy”シナリオ(IEAのCPS)は何も温暖化対策をしないということではなく、新たな政策を加えないということだから、今後対策が追加されるとCO2の増加はさらに減速し、図1のように21世紀後半にはピークアウトする可能性がある。

温暖化の脅威を強調する人々が再エネを普及させたことで、温暖化が減速したのは皮肉である。彼らが敵視している石炭火力も、2010年代には増加率が下がった。今後は「脱炭素化」だけではなく、途上国の生活水準など多面的な基準でエネルギー問題を考える必要があろう。

関連記事

-

7月21日、政府の基本政策分科会に次期エネルギー基本計画の素案が提示された。そこで示された2030年のエネルギーミックスでは、驚いたことに太陽光、風力などの再エネの比率が36~38%と、現行(19年実績)の18%からほぼ

-

前回に続き、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」を紹介する。 (前回:「ネットゼロなど不可能だぜ」と主張する真っ当

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 以前、「IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱

-

きのうの言論アリーナは民進党の高井崇志議員に話を聞いたが、後半はやや専門的な話なので、ちょっと補足しておきたい。核拡散防止条約(NPT)では非核保有国のプルトニウム保有を禁じているが、日本は平和利用に限定することを条件に

-

「国民的議論」とは便利な言葉だ。しかし、実際のところ何を表しているのか不明確。そのうえ、仮にそれに実体があるとしても、その集約方法についてコンセンサスがあるとは思えない。

-

漢気(おとこぎ)か? 最期っ屁か? 一連の報道を見て思う。フジテレビの経営首脳陣は、本当に「真の髄から腐っている」と言わざるを得ない。 顔ぶれを見れば、ほとんどが高齢の男性ばかり。ダイバーシティの欠片もなく、女性は不在。

-

今年7月から施行される固定価格買取制度(FIT以下、買取制度)再生可能エネルギーで作られた電力を一定の優遇価格で買い取り、その費用を電気料金に転嫁する制度だ。

-

福島における原発事故の発生以来、世界中で原発の是非についての議論が盛んになっている。その中で、実は「原発と金融セクターとの関係性」についても活発に議論がなされているのだが、我が国では紹介される機会は少ない。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間