「2050年CO2排出ゼロ」は原発なしで実現できない

菅首相の所信表明演説の目玉は「2050年までに温室効果ガス排出ゼロ」という目標を宣言したことだろう。これは正確にはカーボンニュートラル、つまり排出されるCO2と森林などに吸収される量の合計をゼロにすることだが、今まで日本政府は公式に約束してこなかった。技術的に不可能だからである。

電力をすべて再エネでまかなえるのか

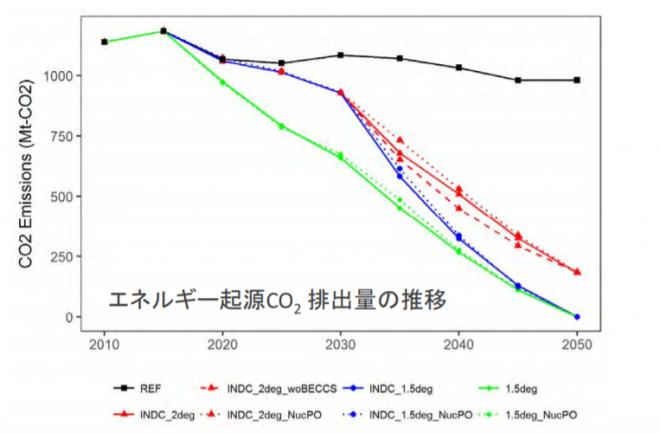

国立環境研究所のシミュレーションによると、図のように2050年にCO2排出量をゼロにするには、パリ協定(INDC)を完全実施して2100年に地球の平均気温を産業革命前の1.5℃上昇(1.5deg)に収めなければならないが、これは不可能である。今すでに1.3℃上昇しているからだ。パリ協定の目標としている2℃上昇(2deg)だと80%削減が限界だが、この目標も実現できない。

日本政府はパリ協定で「2030年にCO2排出量を2013年比で26%削減する」と約束しているが、これには電源に占める原発比率が20%以上が必要で、25基以上の原発が稼働する必要がある。しかし今は「特重」の審査で原発が止まり、来月には運転しているのは1基だけになる。

原発を新増設しないと、今のままでは2050年までにすべて40年の寿命が来てゼロになる。CO2排出ゼロにするには、火力発電も廃止して電力を100%再生可能エネルギーで供給する必要があるが、それは不可能である。蓄電のコストは発電の100倍以上かかり、鉄鋼や自動車産業は国内で成り立たなくなる。

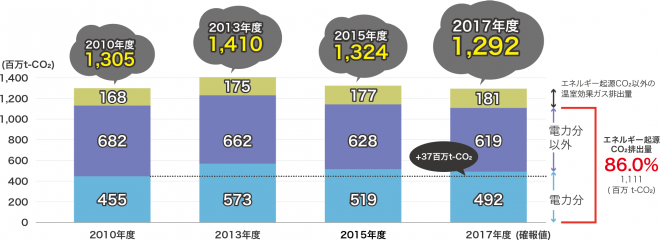

さらにCO2の年間排出量13億トンのうち、次の図のように電力部門は約5億トンで、それ以外の産業用や自動車が6.2億トンある。これを減らす方法は電気自動車ぐらいしかないが、産業用の石油は残る。

日本のCO2排出量(資源エネルギー庁)

火力発電とガソリン車をゼロにすると、エネルギーコストは最大9倍になる(国立環境研)。電気代は2倍に上がって製造業は日本から出て行き、GDPの10%以上が失われるだろう。それでも中国やインドや途上国の排出量が激増するため、パリ協定の2℃上昇という目標は実現できない。これはIPCCも認めている。

CO2排出ゼロで生活は快適になるのか

そもそもCO2は政策目的ではない。問題は地球温暖化だが、杉山大志氏も指摘するように、日本が2050年にCO2排出ゼロにしても、地球の平均気温は0.01℃も下がらない。日本のCO2排出量は、世界の約3%しかないからだ。

温暖化を止めたら何が防げるのだろうか。ほとんどの専門家が2050年までに確実に起こると予想している現象は、最大30cm程度の海面上昇である。日本が2050年にCO2排出ゼロにしたら、それが3mm程度は下がるかもしれない。

この他に起こっている現象は水害が増えたことだが、その最大の原因は温暖化ではなく都市化である。これは先進国では大した問題ではなく、途上国ではCO2削減より堤防を建設するコストのほうがはるかに安い。

要するに日本が2050年までにCO2排出量をゼロにすると、GDPが10%下がって気温が0.01℃下がるだけなのだ。これは果たして政府が全力を投入してやるべきことなのだろうか。それはただでさえ人口減少で衰退する日本経済が、自殺に向かう道ではないのか。

他の道もある。日本には遊休したままの原発が27基あり、世界最高の原子力技術がある。火力発電を減らして原発を新増設すれば、エネルギーコストを上げないでCO2排出をゼロにできる。

この点で首相が、所信表明で「安全最優先で原子力政策を進めることで、安定的なエネルギー供給を確立します」とのべたのは救いがある。日本が原発ゼロで貧困化の道を歩むのか、原発を維持して豊かさを守るのか、今後10年が分かれ道である。

関連記事

-

東京電力福島第一原子力発電所の事故から早2年が過ぎようとしている。私は、原子力関連の会社に籍を置いた人間でもあり、事故当時は本当に心を痛めTVにかじりついていたことを思い出す。

-

アメリカでは地球温暖化も党派問題になっている。民主党系は「温暖化は深刻な脅威で、2050年CO2ゼロといった極端な温暖化対策が必要だ」とする。対して共和党系は「それほど深刻な問題ではなく、極端な対策は必要ない」とする。

-

田中 雄三 排出量は中所得国の動向に依存 日本は2050年に温室効果ガス(GHG)排出を実質ゼロにする目標を公表しています。それは極めて困難であるだけでなく、自国だけが達成してもあまり意味がありません。世界の動向に目を配

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 まずはCO2等の排出シナリオについて。これまでCO2等の

-

政府は「2050年カーボンニュートラル」という方針を決めました。これは「2050年までに温室効果ガス(特にCO2)の排出を実質ゼロにする」という意味で、そのために2030年までに46%減らすことになっています。これは地球

-

運転開始から40 年前後が経過している原子炉5基の廃炉が決まった。関西電力の美浜1、2号機、日本原子力発電の敦賀1号機、中国電力島根1号機、九州電力玄海1号機だ。これは40年を廃炉のめどとする国の原子力規制のルールを受けたものだ。ただしこの決定には問題がある。

-

「再エネ発電の一部で規律に課題、停電に至ったケースも」と電気新聞が報じている: 送配電網協議会は6日、経済産業省などが開いた再生可能エネルギーの事業規律を強化するための有識者会合で、一部再エネ発電事業者の運用や工事面の問

-

4月の日米首脳会談では、炭素税(カーボンプライシング)がテーマになるといわれています。EU(ヨーロッパ連合)は今年前半にも国境炭素税を打ち出す方針で、アメリカのバイデン政権も、4月の気候変動サミットで炭素税を打ち出す可能

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間