トヨタは日本から出て行くのか

3月11日に行われた日本自動車工業会の記者会見で、豊田章男会長(トヨタ自動車社長)は「今のまま2050年カーボンニュートラルが実施されると、国内で自動車は生産できなくなる」と指摘した。キーワードはライフサイクルアセスメント(LCA)である(27:00~)。

豊田氏は「車をEVにすればゼロエミッションになる」という考え方は誤りだと指摘し、発電から廃棄までのライフサイクルで考えるべきだと強調した。電池の生産や充電に使われる電力の発電で排出されるCO2を考えると、電源構成で環境負荷が変わるからだ。

日本で生産した自動車がEUに輸出できなくなる

日本の電力は(原発が止まっているため)火力が75%だが、フランスは電源の77%が原子力で火力は11%なので、日本で生産したヤリスよりフランスで生産したヤリスのほうがCO2排出が少ないという計算になる。

EUは2030年代にEV(電池駆動車)だけを電気自動車と認め、内燃機関(ICE)とともにハイブリッド車(HV)を禁止し、LCA規制を強化してCO2排出に高率の国境炭素税(関税)をかける方針だ。このままでは日本で生産した自動車は、EUに輸出できなくなるおそれがある。

かつて自動車生産のグローバル化が進んだとき、人件費の安い国でつくろうということで海外に生産を移転する空洞化が起こったが、これからはCO2排出の少ない国に工場が移転する空洞化が起こるだろう。フォルクスワーゲンはスウェーデンに電池工場を建てる。スウェーデンの電源の40%は水力、40%が原子力で、火力は1%だからだ。

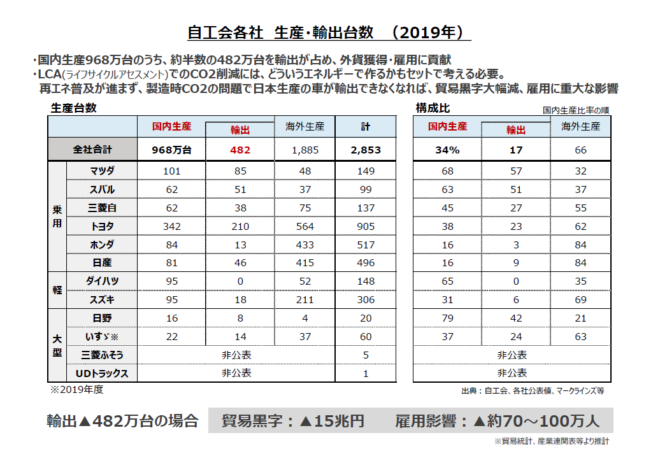

次の表は日本の自動車生産台数と輸出台数だが、国内生産968万台のうち482万台が輸出されている。もしEUに輸出できなくなると国内生産は半減するので、自動車産業は国内で成り立たない。自動車の雇用は550万人だが、そのうち70~100万人の雇用が失なわれ、貿易黒字が15兆円減少する見通しだ、と豊田社長は警告している。

自動車工業会の資料より

「カーボンニュートラル」はEUの罠

国際競争のルールも変わる。今まではいい車を安くつくる技術が競争優位の源泉だったが、これからは脱炭素化でCO2規制を逃れる戦略が重要になる。

池田直渡氏が指摘するように「EUは日本を不利にできるEV戦略を立て、「HVはICEの仲間」という風説を広めるのに躍起になっている。そういうメーカーの都合に合わせるべく、政治が一体になってシナリオを作成して、自国に有利なルールと世論を作ろうとしているのだ」。

EUがHVを禁止するのは、トヨタが圧倒的な競争優位をもつHVをつくる技術力がEUの自動車メーカーにないからだ。これは陰謀論だと思う人も多いだろうが、私には既視感がある。

2002年、京都議定書が国会で全会一致で承認されたとき、経産省の澤環境政策課長は全省庁の会議で「EUの罠にはまって過大な削減義務を課せられた」と反省した。1997年に決まった京都議定書の基準年が1990年になっていたのは、東欧の社会主義の崩壊で、古い工場を改築するだけでEUのCO2排出量が激減したからだった。

日本は「地球を守ろう」という美辞麗句の罠にはまり、マイナス6%という過大な削減枠を飲んでしまった。結果的にはEUはマイナス15%と目標(マイナス7%)を超過達成したが、日本はプラス10%になり、排出枠を中国とロシアから数千億円で買うはめになった。

こういう複雑な事情を何も知らない小泉環境相が音頭をとるカーボンニュートラルは、京都議定書の失敗をくり返すおそれが強い。電源を脱炭素化する最短の対策は原発の再稼動だが、菅政権にはそれを進める覚悟もない。このままではトヨタは(新工場をフランスやスウェーデンに建設して)日本から出て行くだろう。

2000年代以降の日本の「デフレ」の正体は製造業の空洞化だが、自動車だけは辛うじて国内に残った。中でも世界最強の競争力を誇るトヨタは、製造業の最後の拠点だ。トヨタが日本から出て行く日は、日本から製造業が消える日である。

この問題も4月から始まるアゴラ経済塾「資本主義は脱炭素化できるか」で議論したい。続きはアゴラサロンで。

関連記事

-

これが日本の産業界における気候リーダーたちのご認識です。 太陽光、屋根上に拡大余地…温室ガス削減加速へ、企業グループからの提言 245社が参加する企業グループ、日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)は7月、GH

-

政府が「2030年温室効果ガス46%削減」という目標を発表したことで、責任を感じた?小泉環境相が、「2030年までに太陽光発電の規模を2000万kW積み増して、1億800万kW以上にする」という方針を提示した。 太陽光発

-

2023年は、気候学にとって特別な年であった。世界各地の地上気象観測地点で、過去に比べて年平均気温が大幅に上昇したからである。 ところが残念なことに、科学者はこの異常昇温を事前に予測することができなかった。 CO2などに

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 前稿で、現代の諸問題について現役の学者・研究者からの発言が少ないことに触れた。その理由の一つに「同調圧力」の存在を指摘したが、大学が抱えている問題はそれだけではない。エネルギー

-

ドバイで行われていたCOP28が先週終わったが、今回のCOPはほとんど話題にならなかった。合意文書にも特筆すべきものがなく、何も決まらなかったからだ。 今年は「化石燃料の段階的廃止(phase out)」という文言を合意

-

田中 雄三 排出量は中所得国の動向に依存 日本は2050年に温室効果ガス(GHG)排出を実質ゼロにする目標を公表しています。それは極めて困難であるだけでなく、自国だけが達成してもあまり意味がありません。世界の動向に目を配

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 これまで3回にわたって、筆者は日本の水素政策を散々にこき下ろしてきたが、日本政府はまだ全然懲りていないようだ。 「水素に賭ける日本、エネルギー市場に革命も」と言う驚くべき記事が

-

2021年8月に出たIPCCの報告の要約に下図がある。過去の地球の平均気温と大気中のCO2濃度を比較したものだ。これを見ると、CO2濃度の高い時期(Early Eocene)に、気温が大変に高くなっているように見える。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間