国際的風評被害を煽る中韓の論拠のなかみを検証する

福島第一原発構内に設置されたタンク群:NHKより

ようやく舵が切られたトリチウム処理水問題

福島第一原子力発電所(1F)のトリチウム処理水の海洋放出に政府がようやく踏み出す。

その背景には国際原子力機関(IAEA)の後押しがある。しかし、ここにきて隣国から物申す声が喧しくなってきている。

1Fのトリチウム処理水を巡っては、大きく分けて2つの問題、つまり論点がある。

- トリチウム自体が健康被害をもたらす。

- 1Fのトリチウム処理水は特殊で諸外国が環境放出しているトリチウムを含む水や蒸気とは異質である。

という2点である。ごく最近の中国や韓国の論点は2.であり、その根底には〝異質性〟と〝ゼロリスク〟が横たわっている。

一見科学性を装った論に見えるが、果たしてその根拠には合理性があるのだろうか?根拠薄弱な批判であれば、それは国際的な風評被害を煽るばかりであると言わざるを得ない。

トリチウムは太陽系ができた時からこの地球上のどこにでも存在している。私たち人間を含む生命の発生と進化はトリチウムとの共存のもとでおこなわれてきた。

今年(2021年)3月18日の時点で1Fのトリチウム処理水の総量は、1,250,844m3である。この量は、ほぼ東京ドームの容積にに等しい。この125万トンのほとんどが普通の水である。そこに混じっている純粋なトリチウム水(HTO)の量はわずかに24グラム程度である。これは1本60mlのヤクルト半分にも満たない。その放射能の量は約1200兆ベクレルである。これは自然界に存在する量の0.005%にすぎない。

中国や韓国ははたして何を問題にしているのか

それでは、隣国である中国および韓国の主張は何を問題視しているのだろうか。

人民網日本語版(2021年04月20日13:49)は、「日本の原発汚染水処理技術は信頼できるか?」と題して、次のような論を展開している。

ネットユーザーの中には福島原発事故の汚染処理水と世界各国の原発の正常な稼働で排出される廃水とを同列に論じる人もいる。これについて、生態環境部(省)原子力・放射能安全センターの劉新華研究員は、「原発の正常な稼働で排出される廃水を、私たちは『原発の正常な稼働による液体廃棄物』と呼んでいる。日本の福島原発事故の汚染処理水とは本質的に異なる」と述べた。

そして、本質的に異なる点は3つあるという。

- 出どころが異なる:1Fの処理水は、溶融した炉心を通過している。原発の正常な稼働による液体廃棄物とは質が違うとしている。

- (処理水に含まれる)放射性核種の種類が異なる:半減期の長い一部の核分裂生成物、毒性の非常に高いプルトニウムやアメリシウムなどの超ウラン核種が含まれている。中国の液体廃棄物には、少量の核分裂性物質を含むが、超ウラン核種を含むことはほぼないとしている。

- 処理の難度が異なる:日本はALPS技術を採用して福島原発事故の汚染水を浄化処理するが、最終的に排出基準をクリアするかどうかはさらに検証が必要だとしている。

この人民網の記事は一見正論を装っているが、二つの点から考証する。

まず、“科学的見地”から、環境に放出される1Fのトリチウム処理水は、他の世界中の原子力施設から放出されているものと比べて異質であるかどうか。

次に、“技術的見地”から、国際基準を満たすだけの技術が日本にあるか否かである。

隣国の批判が国際的な風評被害を煽る

論点a.とb.は同じ問題である。国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告に基づいて、各国の原子力発電所から環境に放出される放射性物質の規制基準が定められている。

それは、中国のいう〝正常な稼働の原発〟か〝事故を起こした原発〟かに拘らない。これが基本中の基本である。

そして、環境中に放出する場合における液体・気体廃棄物に含まれる放射性物質の「濃度限度」が、放射性物質の種類に応じて決められている。さらに重要なことは、この濃度限界以下であれば、どのような核種でも環境への放出が許される。それが国際的な常識なのである。この濃度限界は、関係する法律つまり告示によって具体的な数値が決められているので、告示濃度限界ともいう。

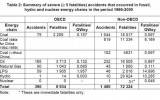

それでは、実際の値はどうなのか?中国がとりわけ注目しているプルトニウム(Pu)とアメリシウム(Am)について見てみよう。ALPS処理を終えた処理水に含まれるPu239とAm241の濃度はいずれも0.1ベクレル/リットル以下である。告示濃度限界は、Pu239が4ベクレル/リットル、Am241が4ベクレル/リットルである(参考:ALPS処理水 データ集(62核種評価結果))。

つまり、原子力発電所から環境に放出される放射性物質の国際基準に照らし合わせて、1Fの処理水と中国の『原発の正常な稼働による液体廃棄物』にはなんら差がないのである。1Fの処理水は、科学的な根拠に基づいて、異質なものではない、つまり本質的に異ならないのである。

論点c.については、2019年12月31日時点でALPSで処理した汚染水の約7割がまだ日本の排出基準を超えていたという『ALPS小委員会』の報告を拠り所にしている。しかし、この問題の解決方法はすでに確立している。もう一度ALPSで処理すれば、なんの問題もないのである。そうすれば容易に告示濃度限界以下になる。

このようにALPSという現有のわが国の技術によって、問題は解決するのである。それは濾過性能を向上させて以降のALPSで処理が行われた約3割の処理水に含まれる核種が告示濃度限界であることが如実に実証している。

以上で見たように、中国などが問題視している3つの論点には、いずれも、科学的・技術的根拠がない。このように根拠のない空論を持って「物申す」ことは甚だ遺憾であり、風評被害を国際的に煽るものだとしか言いようがない。

関連記事

-

日本ではエネルギー体制の改革論をめぐる議論が、議会、またマスメディアで行われています。参考となる海外の事例、また日本の改革議論の問題点を紹介します。

-

3月9日、大津地方裁判所は、福井県の高浜原発3・4号機の運転差し止めを求める仮処分決定を行なった。その決定には、これまでにない特徴がみられる。

-

福島原発事故で流れ出る汚染水への社会的な関心が広がっています。その健康被害はどのような程度になるのか。私たちへの健康について、冷静に分析した記事がありません。

-

最近にわかにEV(電気自動車)が話題になってきた。EVの所有コストはまだガソリンの2倍以上だが、きょう山本隆三さんの話を聞いていて、状況が1980年代のPC革命と似ていることに気づいた。 今はPC業界でいうと、70年代末

-

福島第一原子力発電所の事故処理、特にその技術的課題に世間の耳目が集まる一方、その地域に住む人々の暮らしについては見過ごされがちである。しかし私には、事故を起こした原子力発電所とともに生きた経験がある。

-

3月12日、愛知県の渥美半島沖の海底で、「燃える氷」と呼ばれる「メタンハイドレート」からメタンガスを取り出すことに世界で初めて成功したことが報じられた。翌13日の朝日新聞の朝刊にも、待望の「国産燃料」に大きな期待が膨らんだとして、この国産エネルギー資源の開発技術の概要が紹介されていた。

-

筆者は1960年代後半に大学院(機械工学専攻)を卒業し、重工業メーカーで約30年間にわたり原子力発電所の設計、開発、保守に携わってきた。2004年に第一線を退いてから原子力技術者OBの団体であるエネルギー問題に発言する会(通称:エネルギー会)に入会し、次世代層への技術伝承・人材育成、政策提言、マスコミ報道へ意見、雑誌などへ投稿、シンポジウムの開催など行なってきた。

-

ドイツで高騰しているのはガスだけではなく、電気もどんどん新記録を更新中だ。 2020年、ドイツの卸電力価格の平均値は、1MW時が30.47ユーロで、前年比で7ユーロも下がっていた。ただ、これは、コロナによる電力需要の急落

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間