セメント、鉄鋼、繊維・・脱炭素で壊滅危機ランキング

菅政権の下で「2030年CO2を46%減、2050年にCO2ゼロ」という「脱炭素」の目標が発表された。

y-studio/iStock

しかしながら、日本は製造業の国である。製造業は石油、ガス、石炭などを燃やしてエネルギーを得なければ成り立たない。

特にエネルギーを多く使う工程を抱えているいわゆる「エネルギー多消費産業」はいま、消滅の危機に瀕している。

では特に脆弱な産業は何か。

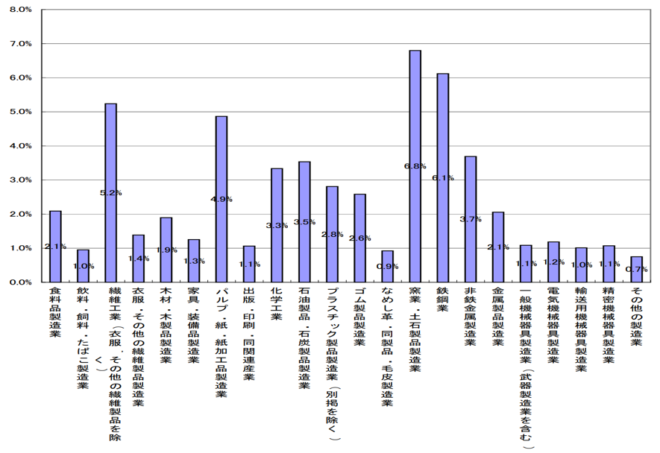

指標として「業種別の工場生産額に占めるエネルギーコスト比率」を見てみよう。

この値の意味であるが、これが大きいほど生産活動のためのエネルギーのコストがもともと大きい。したがって、エネルギーコストがいっそう跳ね上がると、国際競争に勝てなくなり、日本から消えてしまうことになる。

図 業種別の工場生産額に占めるエネルギーコスト比率 図は環境省による。データは平成13年のもの。

図を見ると、ランキングは、

1位 窯業・土石製品製造業 6.8%

2位 鉄鋼業 6.1%

3位 繊維工業 5.2%

4位 パルプ・紙・紙加工品製造業 4.9%

5位 非鉄金属製造業 3.7%

6位 石油製品・石炭製品製造業 3.5%

7位 化学工業 3.3%

・・・

となっている。なお窯業・土石とはセメント等の製造のことだ。

いま政府はCO2削減のためとして、大量に太陽光発電や洋上風力発電を導入しようとしているが、これは確実に電気代を押し上げる。また環境省は「炭素税」も検討しているが、これが降りかかるとなると、ここに挙げたエネルギー多消費産業は消滅の危機に瀕することになる。

すでに日本の製造業は産業空洞化が大幅に進んでいる。「脱炭素」政策がとどめの一撃になってしまってはいけない。

工場は雇用を生み、地域を支える。産業を守るために、地元、労働者と一体になって企業は声を上げるべきだ。

■

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。今回のテーマは「次世代原子炉に未来はあるか」です。 3・11から10年。政府はカーボンニュートラルを打ち出しましたが、その先行きは不透明です。その中でカーボンフリーのエネ

-

グローバル・エネルギー・モニターという団体が石炭火力発電動向に関する報告書を発表した。 分かり易い図がいくつかあるので紹介しよう。 まず2023年の1年間で、追加された石炭火力設備容量と(赤)、退役した石炭火力設備容量(

-

4月13日 ロイター。講演の中で橘川教授は「日本のエネルギー政策を決めているのは首相官邸で、次の選挙のことだけを考えている」と表明。その結果、長期的視点にたったエネルギー政策の行方について、深い議論が行われていないとの見解を示した。

-

運転禁止命令解除 原子力規制委員会は27日午前の定例会合において、東京電力ホールディングスが新潟県に立地する柏崎刈羽原子力発電所に出していた運転禁止命令を解除すると決定した。その根拠は原子力規制委員会が「テロリズム対策の

-

3月11日の大津波により冷却機能を喪失し核燃料が一部溶解した福島第一原子力発電所事故は、格納容器の外部での水素爆発により、主として放射性の気体を放出し、福島県と近隣を汚染させた。 しかし、この核事象の災害レベルは、当初より、核反応が暴走したチェルノブイリ事故と比べて小さな規模であることが、次の三つの事実から明らかであった。 1)巨大地震S波が到達する前にP波検知で核分裂連鎖反応を全停止させていた、 2)運転員らに急性放射線障害による死亡者がいない、 3)軽水炉のため黒鉛火災による汚染拡大は無かった。チェルノブイリでは、原子炉全体が崩壊し、高熱で、周囲のコンクリ―ト、ウラン燃料、鋼鉄の融け混ざった塊となってしまった。これが原子炉の“メルトダウン”である。

-

漢気(おとこぎ)か? 最期っ屁か? 一連の報道を見て思う。フジテレビの経営首脳陣は、本当に「真の髄から腐っている」と言わざるを得ない。 顔ぶれを見れば、ほとんどが高齢の男性ばかり。ダイバーシティの欠片もなく、女性は不在。

-

スティーブン・クーニン著の「Unsettled」がアマゾンの総合ランキングで23位とベストセラーになっている。 Unsettledとは、(温暖化の科学は)決着していない、という意味だ。 本の見解は 気候は自然変動が大きい

-

日本の核武装 ロシアのウクライナ侵攻で、一時日本の核共有の可能性や、非核三原則を二原則と変更すべきだとの論議が盛り上がった。 ロシアのプーチン大統領はかつて、北朝鮮の核実験が世界のメディアを賑わしている最中にこう言い放っ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間

- 勝負は既についている? TSMC(熊本)vs.ラピダス(北海道)

- 核のゴミ vs 資源枯渇:将来世代により重い「ツケ」はどちらか

- 欧州洋上風力の物理的限界と日本への警鐘:第7次エネルギー基本計画を問い直す

- AI革命に対応できない電気事業制度は震災前の垂直統合に戻すべきだ

- トランプが気候変動は「いかさま」だという理由

- 厳寒ベルリンを襲ったブラックアウト:野放しの極左テロ、沈黙する公共メディア

- 排出量取引制度の直撃を受ける自治体ランキング

- フランスで原子力はなぜ受け入れられたのか

- 消費税級のステルス大増税となる排出量取引制度は導入を延期すべきだ

- 日本のAI敗戦を確定する排出量取引制度導入は延期すべきだ