「カーボン植民地主義」の敗北

先進国ペースで交渉が進んできたことへの新興国の強い反発――。最大の焦点だった石炭火力の利用を巡り、「段階的廃止」から「段階的削減」に書き換えられたCOP26の合意文書。交渉の舞台裏を追いました。https://t.co/DxSUiKeUqC

— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) November 14, 2021

COP26では、1.5℃目標が焦点になった。G20では中国とロシアとインドが反対して葬られた1.5℃目標が生き返った原因は、カリブ海など島国の支持だった。彼らは海面上昇の被害を受ける一方、石炭を禁止しても失うものがない。それを議長国イギリスを初めとする旧宗主国が利用したのだ。

しかしボリビア代表は「2050年ネットゼロを強要するカーボン植民地主義を拒否する」と宣言した。それに呼応して、旧植民地のインドが反撃したのが決定的だった。結果的には最終文書では1.5℃は努力目標にとどまり、石炭火力も”phasedown”という無意味な表現になった。

1.5℃上昇は政治的目標

1.5℃は産業革命(1850年ごろ)からの上昇幅であり、現在までに1.1℃上昇したので、あと0.4℃上昇で半永久的に気温上昇を止めるという話で、直観的に無理なことは明らかだ。

ボリス・ジョンソン首相がこれにこだわったのは、2℃を目標としたパリ協定から前進した形をつくりたかったからだ。しかし科学的には、1.5℃を超えたら何か特別な現象が起こるわけではない。これは2050年ネットゼロという政治的目標から逆算した数字なのだ。

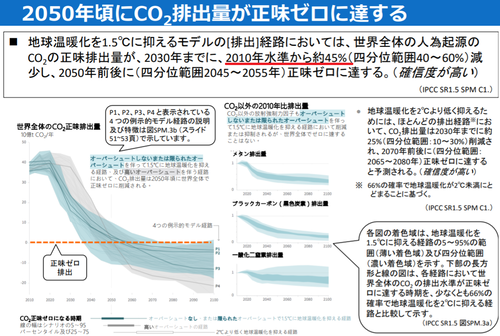

次の図のようにIPCCの1.5℃特別報告書では、気温上昇を半永久的に1.5℃上昇で止めるには、2050年にCO2排出をゼロにする必要があり、このためには2030年までに排出量を2010年水準から45%削減する必要があるとしている。

だから1.5℃目標には(できるかできないかは別にして)政治的根拠があるが、問題は科学的に根拠があるのかということだ。1.5℃目標が無理であっても、地球の平均気温がそれ以上あがると破局が起こるなら止めないといけないが、具体的に何が起こるのだろうか?

気候変動は熱帯の防災問題

IPCCの特別報告書は、1.5℃では起こらないが2℃で起こる現象をリストアップしているが、ほとんど差がない。1.5℃と2℃の間に、南極の氷が一挙に溶ける臨界点があるという説もあるが、IPCCの第6次評価報告書では「可能性の低いシナリオ」として参考データになった。

IPCCは気温上昇については「中緯度域の極端に暑い日が約3℃昇温する」と書いているが、高緯度域では「極端に寒い夜が約4.5℃昇温する」ので、ロシアやカナダは快適になる。東京の平均気温は、すでに産業革命から3℃上がったが、誰も気づかない。

海面上昇については、IPCCの特別報告書は「1.5℃の地球温暖化で2100年までに26~77cmの範囲で海面上昇が起こる」と予想している。これは年間1cm未満。先進国では大した問題ではない。問題は異常気象である。

「強い降水現象」については「世界全体の陸域で、強い降水現象の頻度、強度、及び/または量が増加する」と書いているが、日本の「短期間強雨」はこの50年で5%程度増えただけだ。それが温暖化によるものかどうかの因果関係ははっきりしない。

「干ばつの影響を受ける世界全体の都市人口が約3億5000万人になる」と予想しているが、干ばつの死者はこの100年で90%近く減っている。人的被害はインフラ整備で大幅に減らすことができるのだ。

洪水については「1976~2005年を基準として、洪水による影響を受ける人口が100%増加する」と書いている。これがIPCCのいう最大の脅威だが、堤防を建設すれば大部分の人的被害は防げると特別報告書も認めている。

COP26でも、インフラ整備のような適応が(温室効果ガスを減らす)緩和より効果的な対策と位置づけられ、援助を増やすことが決まった。これが数少ない成果だろう。

熱波や干ばつや洪水が増えていることは事実だが、その被害は熱帯に集中している。寒帯では最低気温が上がるメリットのほうが大きく、温帯ではほとんど体感上の変化はないだろう。要するに気候変動は熱帯の防災問題なのだ。

グローバルに考えてグローバルに行動する

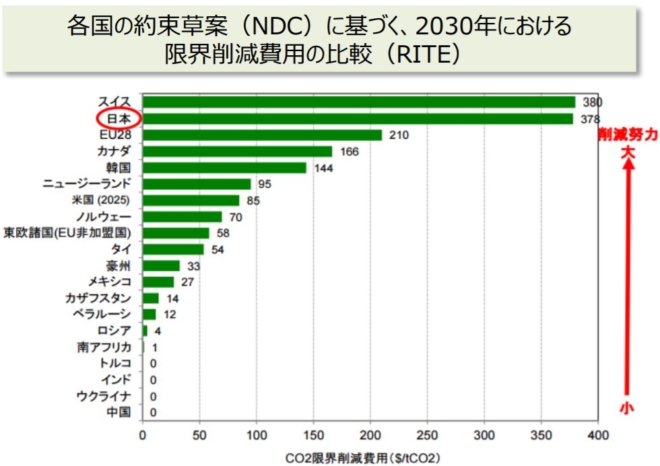

先進国にとって脱炭素化のメリットは、その莫大なコストよりはるかに小さい。日本がパリ協定にもとづいてCO2の排出を1トン減らす限界排出費用は378ドル。スイスと並んで世界最高である。それに対してほとんどの途上国の費用は1ドル以下だ。

これは日本がCO2を1トン減らすコストで、インドでは378トン以上減らせるということである。よく「グローバルに考えてローカルに行動しろ」というが、気候変動は本質的にグローバルな問題なので、日本がローカルに「46%削減」しても意味がない。

日本はグローバルに行動すべきだ。日本のODA(開発援助)は190ヶ国の累計で総額65兆円。それを超える温暖化対策は無駄であるばかりでなく、熱帯にもっとも必要なものでもない。途上国のインフラ整備を支援してクレジット(排出権)を買うことが合理的である。

関連記事

-

10月最終週に「朝まで生テレビ」に出た(その日は直前収録だったが)。原発政策がそのテーマだったが、自分の印象では、そのほとんどの時間が東京電力の法的整理論に関する議論に費やされたような気がする。出演者の方々のほとんどが法的整理に賛成で、私一人が消極的意見を述べ、周りから集中砲火を浴びた。

-

「福島の原発事故で放射能以上に恐ろしかったのは避難そのもので、精神的ストレスが健康被害をもたらしている」。カナダ経済紙のフィナンシャルポスト(FP)が、このような主張のコラムを9月22日に掲載した。この記事では、放射能の影響による死者は考えられないが、今後深刻なストレスで数千人の避難住民が健康被害で死亡することへの懸念を示している。

-

今回も嘆かわしい報道をいくつか取り上げる。 いずれも、筆者から見ると、科学・技術の基本法則を無視した「おとぎ話」としか受け取れない。 1. 排ガスは資源 CO2から化学原料を直接合成、実証めざす 排ガスは資源 CO2か

-

ハーバード・ビジネス・スクールのワーキングペーパー「Do Markets Reduce Prices? Evidence from the U.S. Electricity Sector」(市場は価格を下げるのか? アメ

-

先日、デンマークの政治学者ビョルン・ロンボルクが来日し、東京大学、経団連、キャノングローバル戦略研究所、日本エネルギー経済研究所、国際協力機構等においてプレゼンテーションを行った。 ロンボルクはシンクタンク「コペンハーゲ

-

原子力発電施設など大規模な地域社会の変容(これを変容特性と呼ぶ)は、施設の投資規模、内容にまず依存するが(これを投資特性と呼ぶ)、その具体的な現れ方は、地域の地理的条件や開発の意欲、主体的な働きかけなど(これを地域特性と呼ぶ)によって多様な態様を示す。

-

寿都町長選 世の中は総選挙の真っ只中である。そんな中、北海道寿都町で町長選が10月26日に実施された。 争点は、原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物(いわゆる「核のごみ」)の最終処分場選定に関わる『文献調査』を継続す

-

「2年10ヶ月の懲役刑」というのが、ノートライン=ヴェストファーレン州のボッフム州立裁判所が7月1日に下した判決だった。被告は、医師であるハインリヒ・ハービク氏、67歳。裁判長ペトラ・ブライヴィッシュ=レッピング氏によれ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間