ポリコレ化する科学

piyaset/iStock

いまや科学者たちは、自分たちの研究が社会運動家のお気に召すよう、圧力を受けている。

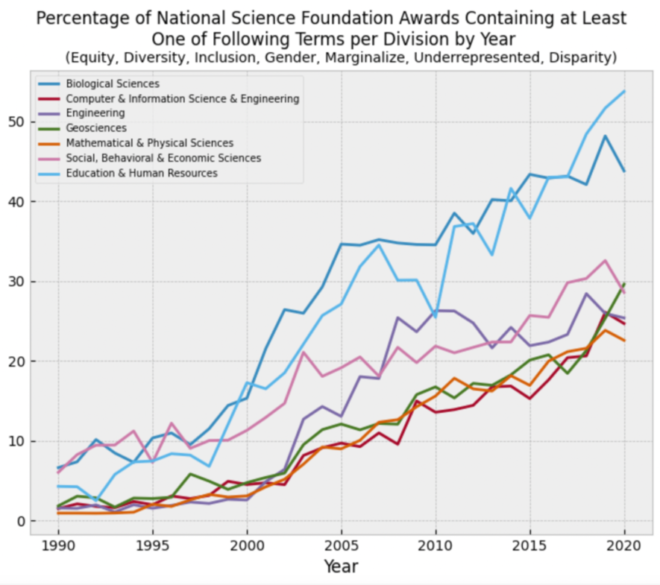

方法はシンプルだ。1990年から2020年の間に全米科学財団(NSF)の研究賞を受賞した際の「要約」に含まれる、さまざまな政治用語の頻度を数えた。

具体的には、各アブストラクトに7つの政治用語のうち少なくとも1つが含まれているかどうかに注目した。「エクイティ(=公平)」、「ダイバーシティ」、「インクルージョン」、「ジェンダー」、「マージナライズ(=差別)」、「アンダーレプリゼント」、「ディスパリティ」。なお各用語の変種(例:「inclusive」や「inclusivity」)も含めた。

全米科学財団は独立した連邦機関であり、年間予算は85億ドルに上る。米国の大学の基礎研究に対する連邦政府の資金提供の4分の1を占めている。

結果は以下のようになった。それぞれの線は異なる科学分野に対応している。

このように、すべての科学分野において、政治用語の使用頻度が大幅に増加している。

2020年の時点で、全要約の半数以上が7つの用語のうち少なくとも1つを含んでいる!

さすがに「数学・物理学」は最も少ないが、それでも、20%以上の要約が、いずれかの政治用語に言及している。

NSFの要約には必ず「より広範な影響(Broader Impacts)」というセクションがあり、研究者は自分の研究の意義を説明しなければならない。

上記の7つの用語のいずれかに要約で言及しているすべての論文が、それ自体、イデオロギー的な研究プロジェクトに対応しているかというと、必ずしもそうではない。多くの場合、研究者たちは「Broader Impacts」の部分に、論文が受賞する可能性を高めるために、あれこれ政治的な用語を詰め込んだに過ぎないと推察される。

だが、いまや物理や数学の研究者であっても、社会運動家の政治用語を使って研究の意味を説明しないといけないようだ。

このような状態で、果たして、政治から自由な純粋な科学的探究など、出来るのだろうか?

■

関連記事

-

菅政権の目玉は「2050年CO2排出ゼロ」だろう。政府は25日、「カーボンニュートラル」(炭素中立)を目標とするグリーン成長戦略を発表した。炭素中立とは、人間の排出するCO2と森林などの吸収を合計して実質ゼロにするという

-

4月29日、トランプ大統領は就任100日目にあたり、ミシガン州で支持者を前に演説し、「私たちの国の歴史上、最も成功した政権の最初の100日間を祝うためにここにいる。毎週、不法移民の流入を終わらせ、雇用を取り戻している」と

-

「石器時代は石が無くなったから終わったのではない」 これは1973年の石油ショックの立役者、サウジアラビアのヤマニ石油大臣の言葉だ。 当時、イスラエルとアラブ諸国の間で第四次中東戦争が起きて、サウジアラビアは「石油戦略」

-

筆者は数年前から「炭素クレジット・カーボンオフセットは本質的にグリーンウォッシュ」と主張してきました。具体的な問題点についてはこちらの動画で整理していますのでぜひご覧ください。 さて、ここ半年ほどESGコンサルや金融機関

-

地球温暖化予測に使う気候モデルは、上空(対流圏下部)の気温も海水面温度も高くなりすぎる、と言う話を以前に書いた。 今回は地上気温の話。米国の過去50年について、観測値(青)とモデル計算(赤)の夏(6月から8月)の気温を比

-

何が環境に良いのかはコロコロ変わる。 1995年のIPCC報告はバイオエネルギーをずいぶん持ち上げていて、世界のエネルギーの半分をバイオエネルギーが占めるようになる、と書いていた。その後、世界諸国でバイオ燃料を自動車燃料

-

前回に続き「日本版コネクト&マネージ」に関する議論の動向を紹介したい。2018年1月24日にこの議論の中心の場となる「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」の第二回が資源エネルギー庁で開催されたが、

-

スウェーデンの高校生グレタ・トウーンベリが気候変動に対する行動を求め国会で座り込みを行っている。これが欧州各国の注目を浴び、各地で若者たちが行動を起こしているという。ロンドンでは先週末、絶滅への反逆(Extinction

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間