日本の石炭火力、活用のとき — ドイツの経験を参考に

IEEI版 (著者の了解を得て、内容は要約している)

ドイツで石炭火力稼働が増加

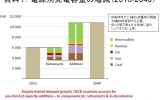

米国でのシェールガス革命の影響は、意外な形で表れている。シェールガスを産出したことで同国の石炭価格が下落、欧州に米国産の安価な石炭が大量に輸出されたこと、また、経済の停滞や国連気候変動枠組み交渉の行き詰まりによってCO2排出権の取引価格が下落し、排出権購入費用を加えても石炭火力の価格競争力が増していることから、欧州諸国において石炭火力発電所の設備利用率が向上しているのだ。

ドイツにおいても例外ではなく、再生可能エネルギーの導入量が着実に伸びているにもかかわらず、石炭火力発電所の稼働増等を要因に、2月25日のドイツ連邦環境省の公表(ドイツ連邦環境省リリース)によれば、2012年の温室効果ガス排出量は1・6%増加したという。

同国の再生可能エネルギー導入の目的は、エネルギー自給率を高めてロシアからの天然ガス輸入依存度を低減させることなども含まれてはいたが、最大の目的は地球温暖化対策だった。にもかかわらず、再生可能エネルギーの導入量が着実に増える中で、CO2排出量が増加しているドイツの現状は、エネルギー政策における3E+S(環境性、経済性、エネルギー安全保障および安全性)をバランスよく追求することの難しさを実感させる。

石炭火力発電所建設は独で難航

それでは石炭火力発電所の新設も順調に進んでいるかと言えば、実はそうではない。石炭火力が直面している最大の問題は、再エネ導入量の増大による稼働率低下等に起因する経済性である。

しかし、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)により地域住民に健康被害をもたらすという懸念、そして、CO2の排出によって地球温暖化問題を加速させるという理由での反対運動も根強く、今年1月にも、自然保護団体BUND(BUNDのプレス発表)の訴えにより、ハンブルク市近郊に建設中の石炭火力発電所が川の取水について変更を余儀なくされている。

2011年6月9日のメルケル首相演説は、「2022年までに全ての原子力を停止する」とした部分だけが日本では報じられているが、以下の内容を含むものだった。

- 供給不安をなくすために2020年までに少なくとも1000万kWの火力発電所を建設(できれば2000万kWを建設)すること

- 再生可能エネルギーを2020年までに35%にまで増加させること。但し、その負担額は3・5ユーロセントkWh以下に抑えること(*しかしこれが2013年には約5ユーロセントに上がることが発表され国民の不満が増大している)

- 太陽光や風力発電などの変動電力増加に伴う不安防止のため、約800キロの送電網建設すること

- 2020年までに電力消費を10%削減

このようにさまざまな政策を実施することにバランスよく言及しており、かつ、「あれも嫌、これも嫌と言う甘えは許されない。」として国民に覚悟を促したのだが、実際にはNIMBY(Not In My Back Yard:私の裏庭に困ったものを置かないで)問題によって、送電線建設はほとんど進まず、原子力の穴を埋める安定的な調整電源の調達にも難を来しているわけだ。同国のエネルギー政策に対して、今年秋の選挙において国民がどういう意思表示を行うか、非常に興味深い。

石炭火力という選択肢が日本に必要に

一連の問題は日本に参考になるものだ。日本では、原発停止による電力不足によって、東京電力をはじめとして各事業者が石炭火力の増設を表明。ところが温室効果ガスの排出増加に懸念を示す環境省が難色を示している。

エネルギー政策の3E+Sをどうバランスさせるべきか、人それぞれに意見が異なることだろう。しかし、全国の原子力発電所再稼働が不透明であるなか、ベース電源となりうる石炭火力まで排除することは、我が国のエネルギー安全保障上、大きな問題ではないか。現在日本においては、火力発電依存度が9割を超えるという不安定極まりない状態になっており、特にLNGへの依存度が高まっている。しかしながらLNGの安価調達を可能にするためにも、もう一つのオプションを確保しておくことは非常に重要である。

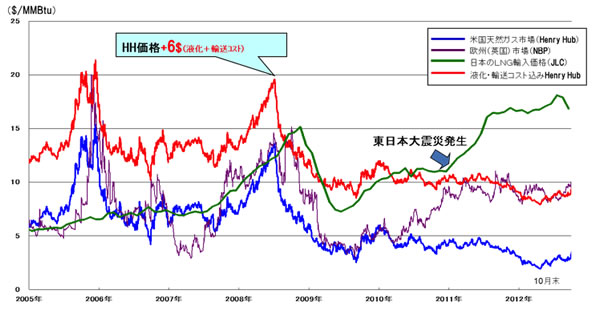

上記グラフは、米国ヘンリーハブ価格と欧州(英国)市場価格、日本の天然ガス価格(全日本LNG通関CIF価格(JLC))の推移を示したものである。

シェールガスの産出により安値で推移する米国ヘンリーハブ価格はさておき、東日本大震災以降の日本の天然ガス輸入価格の上昇幅は非常に大きい。欧州(英国)市場でも上昇しているが、日本の上昇幅はそれを大きく上回っている。また関西電力の大飯原子力発電所3、4号機が再稼働した翌日には、日本のLNG輸入価格が大きく下落したという事象もあった。

これらを考え合わせると、高度に政治商品である化石燃料の調達交渉において、代替手段を有しているか否かが交渉力に決定的な違いを生じさせることがわかる。

政府は3月19日、原発停止で増大するエネルギー調達コストの削減を図るべく、関係閣僚による初会合を開催したが、購入方法等の改善のみで安価な調達が可能になるものではないことに留意すべきだろう。

また世界で必要とされる高効率石炭火力の技術を輸出するためにも、国内での使用実績や技術の維持・向上は必須のものだ。原子力も石炭も否定することは、天然ガスの「一本足打法」になってしまう。冒頭述べた通り、エネルギー政策は3E+Sをバランスよく考えるべきもので、「一本足打法」は取ってはならない戦法だ。CO2排出削減は高効率火力の技術移転を含めた海外での削減やその他の手法で達成することを考えるべきだろう。

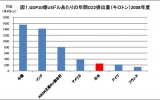

そもそも石炭のメリットとしては、今後200年以上も利用できる豊富な賦在量があること、世界的に幅広く分布して産出国が多様であること、そして何より安価であることから世界的にもまだまだ活用が見込まれる燃料であり、実際現在でも世界の発電量の約4割が石炭火力によるものである。

高い技術を活かすため行政の支援を

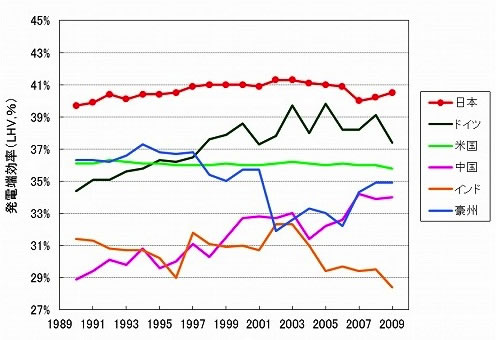

そして、日本の石炭火力発電所の効率は世界に冠たる実績を誇っている。

出典:Ecofys “International Comparison Fossil Power Efficiency 2012″

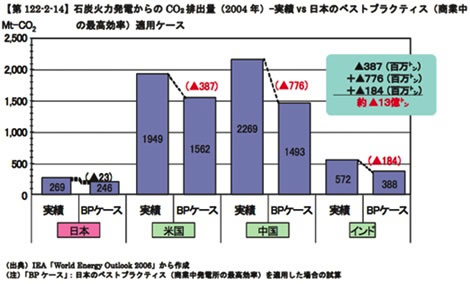

日本の石炭火力の技術が米国、中国、インドの3カ国に導入すれば、約13億トン、すなわち、日本の一年間の排出量に相当するCO2の削減が可能になると試算されているのは有名な話だ。

出典:エネルギー白書2008

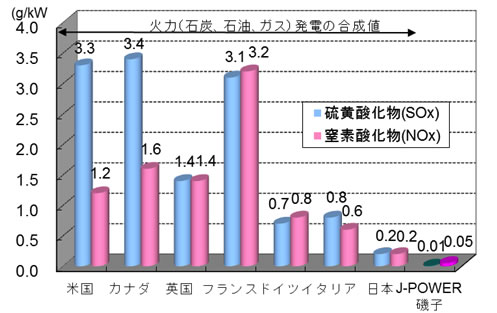

また、排出する硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)等の量も圧倒的に少ない。下記グラフは各国の石炭・石油・ガス火力発電のSOx、NOx排出レベルの比較であるが、日本の数値の低さは明らかだ。特に、電源開発株式会社の磯子火力発電所は、石炭火力であるものの非常に高い環境性能を誇り、日本の石炭・石油・ガス火力の平均よりも低い排出レベルとなっている。

出典:海外データ(2005年値)IEA “Environmental Data Compendium 2006/2007” および IEA “Energy Balanses in OECD Countries 2008 Edition”

国内データ 日本(2010年度値)電気事業連合会、J-POWER磯子(2011年度値)J-POWER

我が国が2050年にCO2排出量を80%削減するという目標は、決して軽んじられるべきものではないが、それだけのドラスティックな削減に必要なのは技術革新であり、そのためにはまず安定的かつ安価な電力供給を優先させることで企業の競争力を確保する必要があるのではないか。日本の高効率火力発電技術(設備のみならずO&Mも含めて)を諸外国に導入させ、世界全体での排出削減を図るためにも、日本の技術は維持しなければならない。

環境省が入札募集実施を容認する見通しとのニュースが流れている(日本経済新聞3月17日)。安定電源の調達を巡る政府内の不整合が、現実的な解に落ち着くと言うことであれば良いのだが。

(2013年4月8日掲載)

関連記事

-

12月1日付けの筆者の「再エネ接続留保問題」に係る論考(「再エネ、健全な成長のために」)への反論が、小野氏より寄せられた。編集からの要請もあり、より広い視点でこの問題を整理してみた。

-

少し前の話になりますが、2016年12月20日に経済産業省に設置されていた「東京電力改革・1F問題委員会」において、「東京電力改革提言」なる報告書がまとめられました。この提言では福島における原発事故の対策費用の全体像が初

-

原子力規制委員会(以下「規制委」という)は、原子力規制委員会設置法に基づき2012年9月11日に発足した。規制委の正規メンバーである委員長・委員、規制委の事務局である原子力規制庁(以下「規制庁」という)の職員にとってこの3年間は、洪水のように押し寄せる業務の処理に悪戦苦闘する毎日であったに違いない。

-

地球温暖化防止のために日本全体のCO2(二酸化炭素)炭素排出量を抑制するためには、二酸化炭素の排出に対して課税することが有効だ。そのような税を炭素税と言う。なお、炭素税のような外部不経済を内部化する税は「ピグー税」と呼ばれる。

-

日本にとり、再生可能エネルギーの普及はマストであり、3.11大震災後は世論の支持に基づくものになった。唯一といってもいい国産エネルギー資源であり、自給率5%程度、火力発電の急増で国富が流出し温室効果ガスが増加している状況下では当然である。

-

サウジアラビアのエネルギー・産業・鉱物資源省(石油担当)大臣で、国営石油会社のサウジアラムコ会長を兼ねるカリード・A・アル・ファーレフ氏が9月1日の東京のセミナー「日本サウジアラビア〝ビジョン2030〟ビジネスフォーラム」で行った発言の要旨が公表された。

-

福島第一原発事故から3年近くたち、科学的事実はおおむね明らかになった。UNSCEARに代表されるように、「差し迫った健康リスクはない」というのがほぼ一致した結論だが、いまだに「原発ゼロ」が政治的な争点になる。この最大の原因は原子力を悪役に仕立てようとする政治団体やメディアにあるが、それを受け入れる恐怖感が人々にあることも事実だ。

-

福島原発事故において、地震によって原子炉の主要設備が破壊されたのではないかという懸念が、社会に広がっている。こうした懸念が、原子力規制委員会による過剰ともいえる地震対策や、原子力発電への不安につながっている。この小論が、そうした懸念を払拭する一助になればと思う。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間