グレタ・トゥーンベリ拘束で考えたこと

本年1月17日、ドイツ西部での炭鉱拡張工事に対する環境活動家の抗議行動にスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリが参加し、警察に一時身柄を拘束されたということがニュースになった。

ロシアからの天然ガスに大きく依存してきたドイツはロシアのウクライナへ侵攻を受けてロシアへの依存から脱却するため、石炭火力発電を一時的に拡大しており、昨年10月、炭鉱と発電所を保有するドイツの電力会社RWEは、連邦政府のハーベック経済・気候保護大臣と炭鉱の拡張に合意した。

ハーベック大臣は緑の党出身であり、緑の党は原発と石炭火力を敵視してきただけに、環境活動家にとってみれば、なおさら「裏切られた」との感が強かったのだろう。3人の警察官に拘束され、連れ出されるグレタの映像は世界中に配信された(なお、グレタはその日のうちに釈放されたという)

グレタ・トゥーンベリといえば、地球温暖化問題のイコン的存在であり、2019年にはタイム誌の「今年の人」に選ばれている。彼女が一躍有名になったのは何といっても2019年の国連での怒りの演説であった。

アントニオ・グテーレス国連事務総長の招きで国連総会に出席したグレタ・トゥーンベリは、「あなた方は、私たち若者に希望を見いだそうと集まっています。よく、そんなことが言えますね。人々は苦しんでいます。人々は死んでいます。生態系は崩壊しつつあります。私たちは、大量絶滅の始まりにいるのです。なのに、あなた方が話すことは、お金のことや、永遠に続く経済成長というおとぎ話ばかり。よく、そんなことが言えますね(How dare you!)」と述べた。

小柄な身体を赤い服につつみ、怒りに顔を歪め、何度となく「How dare you!」という彼女のスピーチは非常にインパクトがあり、タイム誌の「今年の人」に選ばれたのも当然かもしれない。

しかし筆者は彼女の考え方に強い違和感を感ずる。国連総会に出席していたのは彼女の出身国スウェーデンに代表されるような豊かな国のリーダーばかりではない。圧倒的多数は貧しい国々であり、彼らにとって貧困撲滅、飢餓の撲滅、教育の充実、雇用機会の確保、ヘルスケアの改善等が喫緊の課題である。

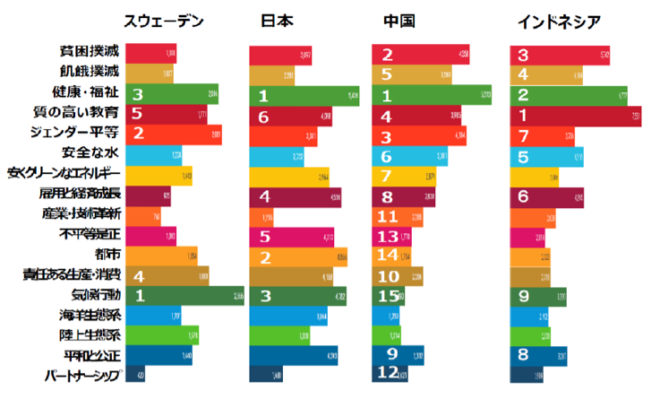

2015年以降、国連が全世界で実施しているMy World 2030 というアンケート調査がある。「あなたにとって大事なSDG目標を5つあげてほしい」という質問に対する国ごとの回答傾向を見ると先進国と途上国では明らかな違いがある。グレタの出身国スウェーデンでは17のSDGのうち、気候行動の優先順位が圧倒的に1位になっているが、世界最大の排出国である中国では15位であり、インドネシアでは9位でしかない。

出所:United Nations My World 2030 より筆者作成

各国の回答傾向を見ると、一人当たりGDPが高ければ高いほどSDG13(気候行動)に対して高い優先順位が付され、一人当たりGDPが低いほど優先順位が低い。当たり前の話であるが、貧しい国にとっては温暖化防止以外にもっと大事なことがあるのだ。

世界で最も豊かな国に生まれ育ったグレタが「経済成長というおとぎ話」と言い放つ姿には、それこそ「よくそんなことが言えますね」と言いたくなった。プーチン大統領はグレタ演説を評して「世界の複雑さや多様性がわかっていない」と言った。今や「世紀の悪役」になっているプーチン大統領であるが、この点については彼の見方に賛同する。

エネルギー政策の目的は3つのE、すなわちエネルギー安全保障(Energy Security)、環境保全(Environmental Protection)、経済効率性(Economic Efficiency)と言われるが、その優先順位は状況に応じて変化する。今回のグレタ拘束が象徴していることは、エネルギーの安価かつ安定的な供給が危うくなれば、温暖化防止よりもエネルギー安定供給が優先されるという当たり前の事実である。

エネルギー危機、ウクライナ戦争によって電力料金上昇に直面したドイツでは「電力料金の引き下げに役立つならば」と原発フェーズアウトの延期や石炭の継続利用に対する支持が高まっている。

2022年3月にドイツのエネルギー消費者ポータル会社Vervoxが行った調査によれば、54%の回答者がエネルギー輸入依存低下のためには原発が必要であり、42%の回答者が石炭フェーズアウトの延期を支持した(石炭フェーズアウトへの支持は2021年6月時点ではわずか12%だった)。

だからこそ本来、反原発、反石炭火力の緑の党も連立政権の一翼を担う以上、「再エネと省エネだけでエネルギー危機を乗り切れる」という活動家的な議論を封印せねばならなかった。

経産省が2022年6月に発表した「クリーンエネルギー戦略中間整理」の中で「本年2月に発生したロシアによるウクライナ侵略や電力需給逼迫の事態を受け、改めてエネルギーの安 定供給確保があらゆる経済・社会活動の土台であり、エネルギー安全保障なしには脱炭素の取組もなしえないことを再確認する必要がある」と書かれている。これをわかりやすく表現すれば「衣食足りて礼節を知る」ということである。

エネルギー情勢がどのように変化しようとも温暖化防止と化石燃料排斥だけを声高に叫ぶグレタをはじめとする環境活動家にはそうした当たり前のことが見えていない。

関連記事

-

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 今回は朗報。衛星観測などによると、アフリカの森林、草地、低木地の面積は10年あたり2.4%で増えている。 この理由には、森林火災の減少、放牧の減

-

一石?鳥 いわゆる「核のごみ」(正式名称:高レベル放射性廃棄物)処分については昨今〝一石三鳥四鳥〟などというにわかには理解しがたい言説が取りざたされている。 私たちは、この核のごみの処分問題をめぐって、中学生を核としたサ

-

エネルギーの問題を需要側から考え始めて結構な年月が経ったが、去年ほど忙しかった年はない。震災後2011年4月に「緊急節電」というホームページを有志とともに立ち上げて、節電関連の情報の整理、発信を行い、多くの方のアクセスを頂いた。

-

日本政府はグリーントランスフォーメーション(GX)の一環として送電線の増強をしようとしている。再エネ大量導入で発電ピーク時に余った電力を他の地域に融通して利用しようという方針だ。 政府資料:広域系統長期方針(広域連系系統

-

ロシアのウクライナ侵攻で、ザポリージャ原子力発電所がロシア軍の砲撃を受けた。サボリージャには原子炉が6基あり、ウクライナの総電力の約20%を担っている。 ウクライナの外相が「爆発すればチェルノブイリ事故の10倍の被害にな

-

今度の改造で最大のサプライズは河野太郎外相だろう。世の中では「河野談話」が騒がれているが、あれは外交的には終わった話。きのうの記者会見では、河野氏は「日韓合意に尽きる」と明言している。それより問題は、日米原子力協定だ。彼

-

アメリカでは「グリーン・ニューディール」をきっかけに、地球温暖化が次の大統領選挙の争点に浮上してきた。この問題には民主党が積極的で共和党が消極的だが、1月17日のWSJに掲載された炭素の配当についての経済学者の声明は、党

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー、環境問題のバーチャルシンクタンクGEPR「グローバルエナジー・ポリシーリサーチ」はサイトを更新しました。 今週からデザインを変更し、スマホ、資料検索をよりしやすくしました。 今週のアップ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間