80万トンともいわれる廃棄ソーラーパネルの2040年問題

Voyagerix/iStock

1. メガソーラーの実態

政府が推進する「再生可能エネルギーの主力電源化」政策に呼応し、全国各地で大規模な太陽光発電所(メガソーラー)事業が展開されている。

しかし、自然の中に敷き詰められた太陽光パネルの枚数や占有面積が増えるにつれ、不都合な事実が明らかになっている。自然破壊、環境汚染、台風や豪雨などの自然災害によるパネルの崩落や飛散、そして火災などが強烈な写真とともに発信され、大きな社会問題化している。

代表的な事例の一つは、世界有数のカルデラが生み出した特徴的な眺望で知られる熊本県の阿蘇山周辺に設置されたメガソーラーである。メガソーラーが次々に出現したことにより、風光明媚な自然景観が破壊されている。

このような光景は全国各地で見られ、歴史的な古墳を囲うような形で多数のパネルが設置された地域まで出てきた。環境省自然環境局は何をやっているのだろうか!

事業認可の過程で、厳格な環境影響評価やリスクアセスメントが行われていれば、事業の多くは認可されなかっただろうし、リスクも大幅に軽減されていたことであろう。無責任に誘致した政治家や行政、事業者、地元の事業利得者の行為は、民法第709条不法行為の共犯に当たるのかどうか、法律の専門家の意見を拝聴したい。

2. 廃棄パネルの処理問題

太陽光パネルの先々の課題として、大量に排出される廃棄パネルの廃棄物問題がある。太陽光パネルは、25~30年で劣化し廃棄される。2012年導入された固定価格買取制度(FIT)が2032年には20年の期限を迎え、廃棄パネルが急増するといわれている。環境省リサイクル推進室の推計によれば、2015年の2,351トンから2040年は80万トンになるという。

廃棄パネルは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定める産業廃棄物として処理される。太陽光パネルにはシリコン系と化合物系(CIS太陽電池など)があり、鉛やインジウム、セレン、カドミウムなどの有害物質を含んでいるため、「有害物質によって土壌や地下水汚染が起きるのではないか?」と心配される人たちがかなりの数いる。廃棄パネルの取り扱いに当たっては、特段の注意が必要である。

廃棄物処理法の内容を簡単にまとめると、

- 太陽光発電設備は産業廃棄物として処理され、「金属くず」、「ガラスくず、コンクリート くず及び陶磁器くず」、「廃プラスチック類」の混合物として 取り扱われることが多い。

- 太陽電池モジュール(パネルなど)は、排出事業者(家庭の場合は解体・撤去事業者)➡収集・運搬事業者➡中間処理事業者➡リサイクル事業者/最終処分事業者と流れ、産業廃棄物管理票(マニフェスト)によって、廃棄物の行先や処理の追跡及び管理が行われる。各工程においては、許認可を受けた事業者しか作業できない。

- 埋立処分をする場合、浸出液の処理設備を備えた管理型最終処分場への埋立が必要となる。

- マニフェストは、廃棄物の適正処理を目的としたもので、どういう廃棄物であるのかを記載しなければならない。

- 廃棄パネルの処理に関して委託契約を結ぶ場合、産業廃棄物を適正処理するために、「性状に関する事項」、「取り扱う際に注意すべ き事項」などの情報提供が必要である。将来の大量廃棄時代に備えて有害物質(鉛、カドミウム、ヒ素、セレンなどを想定)の含有や溶出に関する情報提供が求められよう。情報提供は、環境省作成の廃棄物データーシート(WDS)などによる。WDS: pdf (env.go.jp)

3. 廃棄パネルを適正処理するために留意すべき点

現在でも、廃棄パネルの処理は小規模には行われており、パネル架台のスチールやレールのアルミ、パネルに使用されているガラスなどがリサイクルされている。その他は処理できないため「埋立廃棄」として、最終処分場に送られる。

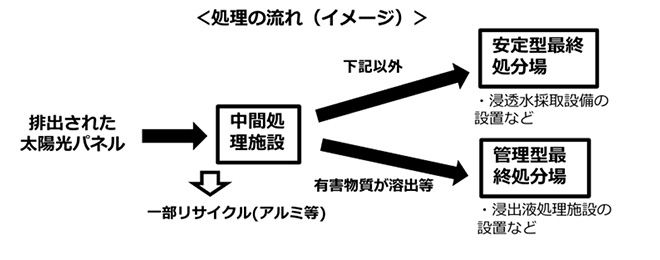

出典:資源エネルギー庁の資料

上記資料にあるように、廃棄パネルは中間処理後、再利用できるものはリサイクルされ、それ以外で有害物質を含んだパネルは管理型最終処分場に、その他は安定型最終処分場に送られる。

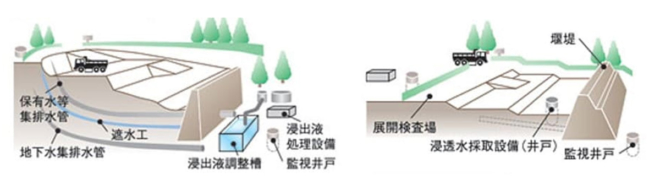

管理型処分場は、廃棄物の分解や有害物質の溶出などによりガスや汚水が発生するため、環境汚染を防止するための十分な管理が必要とされている。埋立廃棄物の流出を防止する貯留構造物、浸出水による地下水汚染を防止する遮水設備、浸出水を集める集水設備、ガスを排除する設備などが備えられている。

左:管理型産業廃棄物最終処分場 右:安定型産業廃棄物最終処分場

出典:国立環境研究所資料

廃棄物処理法で定める処理の流れに則り、適正な中間処理・リサイクル・最終処分を行おうとすれば、廃棄パネルの性状に係る情報がもっとも重要である。廃棄物の性状が明らかになっていなければ、適正処理はできないのであり、それは、排出事業者から解体・撤去事業者に廃棄パネルを引き渡すときに、書面にて通知しなければならない。

「有害物質によって土壌や地下水汚染が起きるのではないか?」についての懸念について、実際のところ、太陽光パネルのほとんどは中国製であるため、パネル性状の特定、必要な情報の開示がなされているのか甚だ疑問であり、中国製廃棄パネルの寿命が来たり故障したりして大量に排出される場合、廃棄物処理の処理チェーンが破綻してしまうような気がする。

その場合、土壌や地下水汚染が起きる可能性が大きくなる。中国製パネルについては、パネルの製造過程や品質、フォローアップについても信頼がおけず、産廃処理の点からも問題が多々発生する可能性があるからである。

ところで、パネルのリサイクルセンターによれば、家庭用の太陽光パネルの場合、個人でマニフェストを発行するのは難しいので、解体・撤去事業者が排出事業者となってマニフェストを発行、設備を解体・撤去するのだという。パネルを建設廃棄物に混ぜてしまわないよう、事業者に対してはマニフェストとWDSに係る手順を適正に履行するよう義務付けする必要があり、許認可の要件の項目の一つとすべきである。

この解体・撤去については、メガソーラーの場合も同じで、実際の事業者が二転三転して責任の所在がはっきりせず、不用となった設備が放置される恐れが指摘されている。

2022年7月から、10kW以上の太陽光発電設備のすべてに対して廃棄費用の積立が義務化されたが、実際に積み立てを行っている事業者は2割程度だといわれている。責任の所在が分からず設備が放置された場合、自治体が膨大な負担を強いられることになり、そこでも私たちの税金が使われることになるのであろうか!この積立制度が機能するよう、制度設計の見直しを要求したい。

4. おわりに

環境省が推計したように、2040年には80万トンの廃棄パネルが排出されるということになれば、埋立処分場の残余容量が不足し、この廃棄パネルの廃棄物問題が深刻化するのは必至である。

太陽光廃棄パネルの廃棄物問題の根源は、設備利用率が17%程度しかない太陽光発電設備を「主力電源化する」という政策にある。残りの83%は火力や原子力発電が賄っており、太陽光発電が稼働中の17%のときでさえ、火力や原子力発電設備はシャットダウンできず、6~7割程度は稼働させておく必要がある。

これは二重投資の悪い事例であり、こうした事態を止めない限り電気代は高止まりし、我が国の産業競争力は脆弱化、国民の貧困化も進むと考えられる。

関連記事

-

国際エネルギー機関(IEA)は、毎年秋にWorld Energy Outlook(WEO)を発刊している。従来バイブル的な存在として世界中のエネルギー関係者の信頼を集めていたWEOに、近年変化が起きている。 この2月にア

-

1. COP28開催 COP28がUAEのドバイで始まった。今年の会議で、化石燃料の未来に加えて大きな問題となっているのは「損害と損傷」であるが、10月21日の予備会合では成果もなく終わっている。 COPでは、毎回多くの

-

「気候危機説」を煽り立てるために、現実的に起きそうな範囲を大きく上回るCO2排出シナリオが用いられ続けてきた。IPCCが用いるSSP5-8.5排出シナリオだ。 気候危機論者は、「いまのままだとこのシナリオに沿って排出が激

-

米国エネルギー長官に就任したクリス・ライトが、Powering Africa(アフリカにエネルギーを)と題した会議で講演をした。全文(英語)が米国マリ大使館ホームページに掲載されている。 アフリカの開発のためには、天然ガ

-

2024年3月18日付環境省報道発表によれば、経済産業省・環境省・農林水産省が運営するJ-クレジット制度において、クレジットの情報を管理する登録簿システムやホームページの情報に一部誤りがあったそうです。 J-クレジット制

-

立春が過ぎ、「光の春」を実感できる季節になってきた。これから梅雨までの間は太陽光発電が最も活躍する季節となるが、再エネ導入量の拡大とともに再エネの出力制御を行う頻度が多くなっていることが問題となっている。 2月6日に行わ

-

今回も、いくつか気になった番組・報道についてコメントしたい。 NHK BS世界のドキュメンタリー「デイ・ゼロ 地球から水がなくなる日」という番組を見た。前半の内容は良かった。米国・ブラジルなど水資源に変化が現れている世界

-

先日、COP28の合意文書に関する米ブライトバートの記事をDeepL翻訳して何気なく読みました。 Climate Alarmists Shame COP28 into Overtime Deal to Abandon F

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間