今更ですが、CO2は地球温暖化の原因ですか?

Sansert Sangsakawrat/iStock

地球温暖化の原因は大気中のCO2の増加であるといわれている。CO2が地表から放射される赤外線を吸収すると、赤外線のエネルギーがCO2の振動エネルギーに変換され、大気のエネルギーが増えるので、大気の温度は上がるといわれている。

しかし、これは本当に正しいのだろうか。物理化学の基礎知識を使って、もう一度、原点にもどって考えてみよう※)。

気体の温度は固体の温度とは違うのか?

固体の温度は、それらを構成する分子や原子などの粒子間の熱振動(振動エネルギー)の大きさを反映する。固体に温度計を接触させて、粒子間の振動エネルギーの大きさから温度を測ることができる。また、固体からは振動エネルギーの量に応じて赤外線が放射されるので、非接触型温度計で赤外線の量を測定して、温度を測ることもできる。

一方、気体の温度は、気体を構成する分子や原子などの粒子が空間を移動するエネルギー(並進エネルギー)を反映する。気体の中に温度計を入れて、温度計に衝突する粒子の並進エネルギーの大きさから温度を測ることができる。しかし、気体は赤外線をほとんど放射しないので、固体と異なり、非接触型温度計で温度を測ることはできない。

大気分子の並進エネルギーの大きさは何で決められるのか?

大気分子(N2、O2など)は常に地表との衝突を繰り返し、熱平衡状態になっている。昼間には、大気分子は大気よりも温度の高い地表からエネルギーを受け取り、並進エネルギーが増えて大気の温度は上がり、夜間には、大気分子は大気よりも温度の低い地表へ並進エネルギーを渡し、並進エネルギーが減って大気の温度は下がる。

大気分子の並進エネルギーは地表の温度で決められ、大気と地表とのエネルギーバランスのおかげで、昼間はそれほど暑くはなく、夜間はそれほど寒くはない。もしも大気がなければ、月の表面のように、昼間には110 ℃の高温になり、夜間には-170 ℃の低温になってしまう。

大気は地球を包む布団や温室のような役割を果たす。なお、石炭や石油などの化石燃料を燃焼した場合には、昼間でも夜間でも、大気分子は放出される熱エネルギーを受け取って、並進エネルギーが増えて大気の温度は上がる。

CO2の振動エネルギーは大気の温度を上げるのか?

大気に含まれるCO2が赤外線を吸収して、CO2の振動エネルギーが増えたとしよう。しかし、固体の粒子間の振動エネルギーと異なり、気体分子の振動エネルギーは分子内のエネルギーであって並進エネルギーではないので、温度には反映されない。

赤外線の吸収によって大気の温度が上がると考えるためには、分子間の衝突によって、わずか0.04%のCO2の振動エネルギーが、その2500倍ものすべての大気分子の並進エネルギーに変換される必要があるが、これはほとんど不可能である。

逆に、大気分子の並進エネルギーは赤外線を吸収しないCO2の振動エネルギーに変換される※)。この場合には、大気分子の並進エネルギーが減るので大気の温度は下がる。なお、赤外線を吸収したCO2が赤外線を再放射すると、大気分子の並進エネルギーは変わらないので、大気の温度は変わらない。

大気中のどのくらいのCO2が赤外線を吸収しないのか?

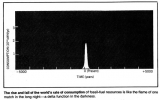

CO2の赤外線吸収のスペクトルのシグナル強度は、光源の赤外線の量と試料の長さに依存する。実験室では大量の赤外線を放射する光源を用いるので、10cmの長さの試料でもスペクトルを観測できる。

一方、地表から10cmの位置で地表から放射される赤外線を光源として用いると、赤外線の量が少なすぎてほとんどのCO2は赤外線を吸収しないので、スペクトルを観測できない。

もしも大気の上空(100km)から地表を観測すれば、試料の長さがとても長くなるので、ほとんどのCO2が赤外線を吸収しなくても、スペクトルを観測できる。つまり、大気に含まれるほとんどのCO2は赤外線を吸収せずに、大気分子の並進エネルギーを受け取る役割を果たす。

赤外線を吸収してスペクトルで観測されるわずかなCO2ではなく、赤外線を吸収しないほとんどのCO2に着目すれば、CO2が本当に地球温暖化の原因であるかどうかがわかる。

■

※)中田宗隆「分子科学者がやさしく解説する地球温暖化Q&A 181-熱・温度の正体から解き明かす」丸善出版(2024)。

関連記事

-

1. 寒冷化から温暖化への変節 地球の気候現象について、ざっとお浚いすると、1970~1980年代には、根本順吉氏らが地球寒冷化を予測、温室効果ガスを原因とするのではなく、予測を超えた変化であるといった立場をとっていた。

-

本稿では、11月30日に開催されたOPEC総会での原油生産合意と12月10日に開催されたOPECと非OPEC産油国との会合での減産合意を受け、2017年の原油価格動向を考えてみたい。

-

小泉環境大臣がベトナムで建設予定の石炭火力発電所ブンアン2について日本が融資を検討していることにつき、「日本がお金を出しているのに、プラントを作るのは中国や米国の企業であるのはおかしい」と異論を提起している。 小泉環境相

-

デモクラシーの歴史は長くない。それを古代ギリシャのような特権階級の自治制度と考えれば古くからあるが、普通選挙にもとづく民主政治が世界の主流になったのは20世紀後半であり、それによって正しい意思決定ができる保証もない。特に

-

菅首相が昨年末にCO2を2050年までにゼロにすると宣言して以来、日本政府は「脱炭素祭り」を続けている。中心にあるのは「グリーン成長戦略」で、「経済と環境の好循環」によってグリーン成長を実現する、としている。 そして、「

-

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。 A Critical Assessment of the IE

-

6回目の核実験で核先進国に追いついた 日・米・韓の外務次官会合が26日都内で開催され、もし仮に北朝鮮が7回目の核実験を強行すれば『比類ない規模の対応』をすると警告を発した。 北朝鮮は、2017年9月3日正午過ぎに同国の核

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間