2050年8,300万kW不足の衝撃:火力新設が止まり揺らぐ電力供給

acilo/iStock

将来の電力需給シナリオをめぐる問題点

2025年5月26日の電気新聞によると、電力広域的運営推進機関(広域機関)は21日の有識者会合で、電力需要が上振れし、経年火力や原子力のリプレースが行われない場合、2050年に最大8,300万キロワットの供給力が不足するとの見通しを示した。

これは「将来の電力需給シナリオに関する検討会」で、これまでの議論を踏まえて事務局が2040年と2050年の需給バランスの概算を示したものである。

今回の検討で、私が注目した点は以下の2点である。

1.太陽光発電・風力発電など変動型電源を供給力に算入

これまで夏季の需給バランス想定などでは、太陽光や風力などの変動型電源については設備容量の数%しか計上してこなかった。これは変動型電源が太陽や風まかせで発電するため、必要な時にどれだけ発電できるか見通しが立たず、供給力として評価しにくかったからである。

しかし今回の想定では、将来の導入増加分を加味したうえで、設備の平均的な利用率を用いて供給力を計上している。私としては計上しないほうが正しいと考えるが、経産省側の説明では「自然エネルギーの導入が進んでも将来分の供給力に数字として表れないのは問題だ」という意向があるようだ。

ただ、2024年12月12日にはドイツで「ドゥンケルフラウテ(暗いなぎ)」と呼ばれる現象――曇天で風が吹かず、気温が低下する――が発生し、ドイツおよび周辺国で電力市場価格が高騰する事態が実際に起きている。電力需要が増大する局面で太陽光や風力発電が役に立たないケースは現実的に想定すべきである。

では、今回どの程度計上しているのか。表1に示した通り、実際の導入量よりかなり多めに見積もられている。太陽光は2019年比で約2倍の7,000万〜8,500万kW、洋上風力は800万〜2,200万kWとされている。

しかし、今でさえ各地で自然破壊が問題化している中、太陽光発電を現状と同等の面積で増設することが現実的だろうか。洋上風力も、公募が進んでいる第3ラウンドまでの総量は約440万kWに過ぎず、三菱商事チームも撤退を示唆している。800万〜2,200万kWという想定は過大と言わざるを得ない。

| 2019年時点 | 2040年時点想定 | 計算に用いた設備利用率 | |

| 太陽光発電 | 4410万KW | 7000万~8500万KW | 夏季22%、冬季3% |

| 洋上風力発電 | 0KW | 800万~2200万KW | 夏季10%、冬季31% |

表1 主な自然エネルギー想定発電量と計算に用いた設備利用率

出典:将来の電力需給シナリオに関する検討会 配布資料

一言で言えば、自然エネルギーの発電量はかなり水増しされているように見える。将来の需給想定では需要を高めに、供給力を低めに見積もるのがリスク管理上の基本であるはずだが、最終責任を負わないお役人の意向を反映すると、このような過大評価になってしまうのだろう。

もっとも、冬季の太陽光は利用率3%にとどまる。冬の最大電力発生時は16時前後で、この時間帯には太陽光はほとんど発電していない。そのため設備容量をいくら水増ししても、実際の供給力にはほとんど影響しない。一方、洋上風力は冬季利用率が31%と高いため、導入量を過大に見積もれば、実際以上に大きな供給力が算入される懸念がある。

多少の水増しがあったとしても、2050年時点で最大8,300万kW不足するとされており、火力発電や原子力発電を大幅に増設しなければ需給が極めて厳しくなることは明らかである。

2. 予備力を瞬間最大電力(kW)だけでなく1日全体の電力量(kWh)で検討

今回の検討では、予備力を「最大電力が発生する瞬間のkW」だけでなく、1日を通じて必要な電力量(kWh)を確保できるかという観点でも評価している。

東日本大震災直後の計画停電を思い起こすとわかりやすい。当時は揚水式発電に多くを頼ったが、揚水式は本来「短時間の電力不足を補う」目的のため、貯水は10時間分程度しかない。さらに、次の日の発電に備えて夜間にポンプアップする必要があるが、夜間に5~6時間しかポンプできず、朝までに水位が回復しない日が続いた。その結果、瞬間的なkWは足りていても、1日分のkWhが不足して計画停電を余儀なくされた。

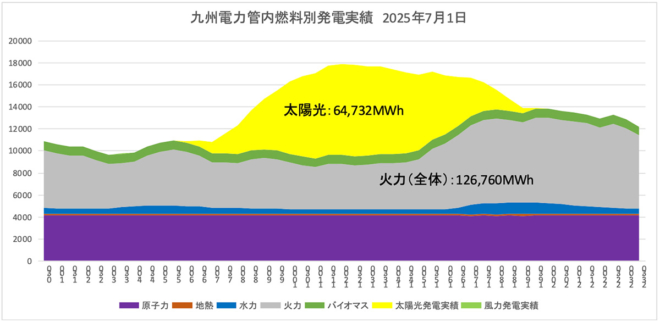

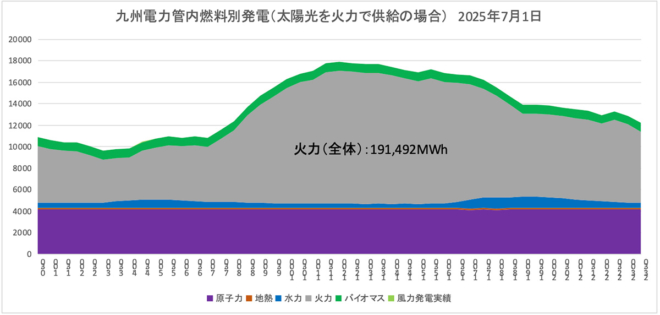

現在はこの逆で、瞬間的なkWが足りない一方、1日のkWhは余っている状況が生じている。原因は太陽光発電にある。図1は2025年7月1日の九州電力管内の燃料別発電実績を示し、図2は太陽光発電が存在しない場合を想定し、その分を火力発電でまかなった場合の推計値である。

図1 九州電力管内の燃料別発電実績(2025年7月1日)

図2 図1をベースに太陽光の分を火力発電でまかなった場合

両者を比べると、火力発電量は図2の191,492MWhに対し、図1は126,760MWhと約3割減少している。化石燃料の消費が3割減ったことを「素晴らしい成果」と見る人もいるだろうが、火力発電事業者にとっては収入が3割減るということだ。確かに燃料費は減るが、建設費の借入金返済、固定資産税などの公租公課、人件費といった固定費は発電量に関係なく発生する。

さらに、曇天や雨天で太陽光が発電しない日には、火力発電所がフル稼働しなければならず、設備の廃止や台数削減は不可能だ。現に図2のような状況が実際に生じる日もある。

電力会社の懸念と政策措置の限界

今回の検討会には大学教授らの委員に加え、電力会社やJERAの担当者がオブザーバーとして参加していた。東京電力の寺井担当部長は次のように発言している。

火力発電所の利用率が約40%と低水準にとどまる見込みで、稼働もあまり期待できない。事業者としては投資判断をためらい、電源の新陳代謝が進まない恐れがある。長期的な電源開発に必要な政策措置も検討してほしい。

JERAの東谷上席推進役も次の懸念を示した。

火力のリプレース(更新)は、資金調達の課題だけでなく、限られたメーカーによる製造能力など多くの制約がある。経年一律のリプレースは難しく、既存設備の延命と組み合わせながらkWを確保する必要がある。

寺井氏のいう「電源開発に必要な政策措置」とは、太陽光優先の発電体制では火力のリプレース費用を売電収入では賄えないため、別途補填してほしいという要望である。東谷氏の指摘は「需給が逼迫してから資金を得ても新設は間に合わない。今から対策を講じるべきだ」という警告だ。

経産省はその対策として「長期脱炭素オークション」や「容量市場」などを掲げるが、いずれも十分に機能していない。

火力発電の構造的課題

火力発電所は、新設・増設のいずれも数千億円規模の初期投資を要し、着工から発電開始まで約10年を要する。運転期間は20~30年で、その間に借金を返済するという長期ビジネスモデルだ。国が環境アセスメントを簡略化し、数年で稼働可能となる太陽光とは根本的に異なる。

したがって、売電収入では賄えないリプレース費用を補うには、最終的に電気料金に上乗せするしか方法がない。

太陽光の数少ないメリットは化石燃料消費の抑制だが、その結果、火力の収入が減り新増設ができなくなる。減った収入分は結局、電気を使うすべての利用者が負担せざるを得ない。つまり太陽光の大規模導入は、再エネ賦課金に加えて火力リプレース費用という新たな負担を増やすだけになる。

コスト開示と総括原価方式の是非

火力発電事業者が「必要な政策措置」を求めるなら、各プラントごとの固定費・変動費・燃料費・原価償却費・公租公課、設備利用率など、コスト構造を詳細に開示すべきである。

「それでは総括原価方式への逆戻りではないか」と疑問を抱く向きもあるだろう。しかし、政策的補填を求める時点で考え方は既に総括原価方式に近い。むしろ総括原価方式こそが最も安価に電力を供給できる手法である可能性もある。

以上より、瞬間的なkWと1日単位のkWhの両面から見た需給バランスは、再エネ大量導入と火力依存の現実的制約のはざまで深刻な課題を抱えていることがわかる。

関連記事

-

新設住宅への太陽光発電設置義務付けを検討中の東京都がQ&Aとして「太陽光発電設置 解体新書」を8月1日に出した。 Q&Aと言っても筆者がこれまで指摘した、一般国民の巨額の負担や、江戸川区等の洪水時の感電による二次

-

政府の原子力政策をめぐる公職を務め、各国の原子力法制に詳しい石橋忠雄弁護士に、原子力規制委の行政活動について、法律論からの問題点の寄稿をいただいた。

-

ハーバード・ビジネス・スクールのワーキングペーパー「Do Markets Reduce Prices? Evidence from the U.S. Electricity Sector」(市場は価格を下げるのか? アメ

-

12月4日~14日、例年同様、ドバイで開催される気候変動枠組み条約締約国会合(COP28)に出席する。COP6に初参加して以来、中抜け期間はあるが、通算、17回目のCOPである。その事前の見立てを考えてみたい。 グローバ

-

米国21州にて、金融機関を標的とする反ESG運動が始まっていることは、以下の記事で説明しました。 米国21州で金融機関を標的とする反ESG運動、さて日本は? ESG投資をめぐる米国の州と金融機関の争いは沈静化することなく

-

シンクタンクのアゴラ研究所(所長・池田信夫、東京都千代田区)の運営するエネルギー調査機関GEPR(グローバルエネルギー・ポリシーリサーチ)は、NPO法人の国際環境経済研究所と3月から提携します。共同の研究と調査、そしてコンテンツの共有を行います。

-

言論アリーナ「2050年の再エネと原発」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 経産省は2050年に向けてのエネルギー戦略を打ち出しました。そこでは再エネがエネルギーの中心に据えられていますが、果たして再エネは主役に

-

2030年の日本のエネルギーを国民参加で決めるとして、内閣府のエネルギー・環境会議は「エネルギー・環境に関する選択肢」で3つの選択肢を示した。(以下、単に「選択肢」「シナリオ」とする)(注1・同会議ホームページ「話そう“エネルギーの環境と未来”」)

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間