蟷螂の斧--河野太郎議員の電力システム改革論への疑問・その1

(IEEI版)(全3回)

河野太郎議員への敬意と疑問

自民党河野太郎衆議院議員は、エネルギー・環境政策に大変精通されておられ、党内の会議のみならずメディアを通じても積極的にご意見を発信されている。自民党内でのエネルギー・環境政策の強力な論客であり、私自身もいつも啓発されることが多い。個人的にもいくつかの機会で討論させていただいたり、意見交換させていただいたりしており、そのたびに知的刺激や新しい見方に触れさせていただき感謝している。

ただ、同議員のブログやさまざまなメディアでのご発言のなかには、誤った事実や情報が持ち込まれているのか、私などはそのご意見やご見解に疑問を感じてしまうこともある。しかし、同議員のその時の討論相手や聞き手があまり事情に通じていない場合に、その場で反論したり、事実誤認を指摘したりすることができないまま、話が終わってしまっていることも多い。といって私自身が同議員とご一緒させていただく機会がそう多くあるわけでもなく、お忙しい同議員に(私が昔役人だった時代に行ったように)「ご説明」と言って会館をお訪ねするのもなかなか難しい。

同議員は、他の議員には見られないような意欲を持ってずいぶん専門的な論点まで切り込んでいる点には常に敬服している。ただ、ブログのような一般向けのメディアだからなのか、「利権」「ボッタクリ」「言い訳」「暴挙」といった、不必要に強い言葉を使って自分の主張を展開されており、かつ、こういう部分に限って論旨が首肯しにくいものであったり、事実関係の調査が不十分であったりするのは極めて残念である。

感情的なニュアンスを伴う言葉は、建設的・論理的な議論を阻害する。いったん「利権」とか「ボッタクリ」等の強い言葉でレッテル貼りをしてしまったら、普通は、レッテルを貼られた方は萎縮したり、説明しても分かってくれないだろうとハナからあきらめたりしてしまうものだ。特に、政権党内の政策通有力議員であればあるほど、反論することに躊躇してしまう人がほとんどだし、私もそのうちの一人だ。それに、こうしたレッテルを貼られた人たちや組織のモチベーションが下がれば、実際の問題解決にも影響しかねないという懸念が現実化する。

このシリーズに「蟷螂の斧」と銘打ったのも、実力不足でかなわないとは分かっていても挑んでいく姿勢を表して、自分自身を鼓舞しているわけだが、それ以上に問題の更なる掘り下げを冷静な議論の中で行っていきたいという気持ちも強い。特に、電力システム改革論もさることながら、同議員の核燃料サイクル政策についてのご見識は非常に鋭い本質を突いておられる点が多く、今後の原子力政策をどう進めていくべきかという議論を前向きに行いたいと思っている。

そこで、私のブログでこれから3回にわたって、同議員の電力システム改革についてのご発言やご見解に対して私がいだいた疑問や反論をつづっていこうと思う(核燃料サイクル政策については、別途の機会を考えている)。もちろん同議員に読んでいただきたい。しかし、それ以上にメディアやその他の会合の際に同議員の(以下に取り上げていく)ご発言やご見解に接した方々にも、ぜひご一読いただければありがたいと思っている。

第一回は、電力自由化で家庭用電気料金はどうなるのかについて見てみよう。

電力自由化で家庭用電気料金はどうなるのか?

以下は、2013年12月16日放映 BSフジLIVE プライムニュース 「エネルギー基本計画で原発ゼロは実現可能?」での同議員のご発言である。

(電力システム改革の是非を問われて)大手の企業に対して、電力会社はkWhあたり7円で電力を売っているんです。これは家庭料金と比べてはるかに安い値段です。何でそんなことをやっているかと言うと家庭からたくさん料金をいただいて、安く大手に出しています。自由化をすれば、家庭料金にそんなことはできなくなりますから、料金はきちんと下がっていくことになります。そこはどういう制度設計にするかによって、現在よりも上がるところがある。当然kWhあたり7円で買っているところは、自由化をしたら上がるかもしれない。しかし、家庭は間違いなく下がっていくことになるだろうと思います。(番組ホームページのテキストアーカイブを引用したが、明白なタイプミスと思われる部分は筆者の判断で修正した。)

議員の話を聞いた視聴者は、ああ、大口の買い手には(同じ単位当たり製造原価であっても)一品当たり安い単価で販売する「大口割引」のことだなと思うだろう。そして、家庭は、電力会社が大手企業や工場に対して安くした分しわ寄せを受けて料金が高いのか、それは不公平じゃないかと思ってしまうにちがいない。議員の「家庭からたくさん料金をいただいて、安く大手に出しています」という発言自体はおかしくない。

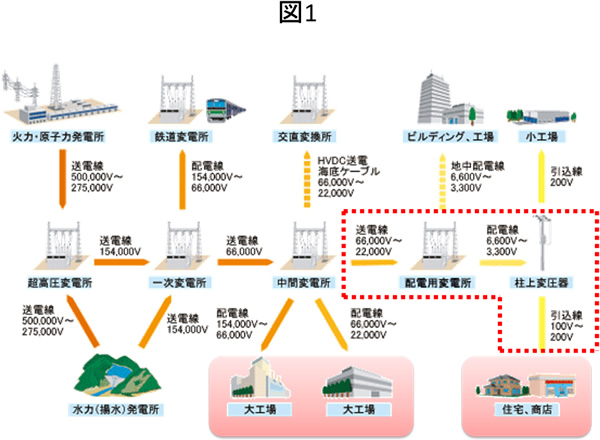

確かに、大口需要家の電気料金単価は家庭用の電気料金単価よりも安い。しかし、これはいわゆる「大口割引」とは全く違うのである。というのは、大口電気料金と家庭用電気料金とは、そもそも製造原価が違うからだ。図1でこれを説明する。

図中で「大工場」と表記されているいわゆる大口需要家は、2万2000~15万4000Vという高い電圧で電気を受電する。家庭用需要家は図中で「住宅・商店」となっているが、100~200Vといった低い電圧で電気を受電する。発電所から高電圧で需要地に送られてきた電気は、順次電圧を下げながら需要家に届けられるが、高い電圧で受電する需要家は電圧を下げるステップが少なくてすむ。

したがって、高圧であるほど、より少ない設備、すなわち、より少ない費用で電気を供給できるのである。図1で言えば、赤い破線で囲んだ部分の設備は、家庭用需要家向けの供給には必要だが、大口需要家向けの供給には不要だ。もしも大口需要家がこれらの設備の費用を負担させられるような料金設定になっていたら、大口需要家から電力会社や政府に苦情が殺到するに違いない。

つまり、製造原価が違うとはこのことだ。自由化しようがしまいが、家庭用の電気は大口需要家向けの電気よりも製造原価は高い。したがって、家庭用電気が大口需要家向け電気より高いのは、製造原価の違いから言って自然なことだ。議員ご自身が主張されているわけではないが、仮に、現時点で両方の電気が同じ電気料金になっているとするならば、それは大口需要家で(過剰に)稼いだ利益で家庭用電気料金を低く抑えるよう内部補助していることになってしまう。

その状態をそのままにして自由化するならば、家庭用への新規参入を阻む競争制限行為となってしまう。逆に言えば、いまの家庭用料金が製造原価を反映して(大口需要家向けより)高いことで参入が可能となり、自由化の狙いが実現するのである。

電力システム改革が進めば、今後は家庭用についても、電力を多く消費する需要家に対する大口割引が自由になる。ところが、これまで規制下に置かれていた家庭用の料金は、使えば使うほど単価が高くなる料金制度を採用している。「大口割引」とは真逆だ。

これを「ブロック逓増型二部料金制」というが、いったいどういう考え方に基づくものなのだろうか。実はこういうことである。電気は生活の必需品である。生活を維持するのに最低限必要な電気の量に対しては単価を割安に設定し、経済的弱者や社会的弱者に配慮しなければならない。これは電気料金設定を通じた所得再分配政策=社会福祉政策である。

これも議員ご自身がそこまでおっしゃっているわけではないと思うが、単に自由化を進めて競争的環境を作れば何でもうまくいく、社会正義も実現できると考える自由化推進論者は多い。改革プロセスのさなかでは、自由化政策・競争政策によっては、所得再分配は実現できないという基本的な問題点を忘れてしまっていることが常である。改革が完了してから、こうした分配問題が表面化し、政治問題となるのが普通だ。小泉政権下で進めた経済構造改革(自由化)が弱者を置いてきぼりにし、その後分配政策を前面に押し出した民主党に政権を奪われたことを、自民党は忘れてしまっているのだろうか。

自由化がダメというわけではなく、それが政治的万能薬ではなく、さまざまな有権者層に配慮していく必要があるということなのだ。

(2014年9月1日掲載)

関連記事

-

前回の英国に引き続き今度はアイルランドのアンケートの紹介。 温暖化対策のためにエネルギー(電気、ガス、石油、ディーゼル)へ課税することに、82%が反対、賛成は14%のみ(図1)。 他の項目は図2のとおり。 図の一番下の2

-

「たぶんトランプ」に備えて米国の共和党系シンクタンクは政策提言に忙しい。何しろ政治任命で高級官僚が何千人も入れ替わるから、みな自分事として具体的な政策を考えている。 彼らと議論していると、トランプ大統領になれば、パリ気候

-

IPCCの報告が昨年8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 以前、ハリケーン等(ハリケーン、台風、サイクロンの合計)

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPRはサイトを更新しました。

-

福島事故後の世界各国の原子力政策や原子力計画から、大きく原子力推進国と原子力撤退国(脱原子力国)に分類される。さらに現在、原子力発電所を持っている国とこれから原子力発電所を持とうとしている国(新規導入国)に分類される。

-

はじめに:なぜ気候モデルを問い直すのか? 地球温暖化対策の多くは、「将来の地球がどれほど気温上昇するか」というシミュレーションに依存している。その根拠となるのが、IPCCなどが採用する「気候モデル(GCM=General

-

東日本大震災から、3月11日で1年が経過しました。復興は次第に進んでいます。しかし原発事故が社会に悪影響を与え続けています。

-

このタイトルが澤昭裕氏の遺稿となった論文「戦略なき脱原発へ漂流する日本の未来を憂う」(Wedge3月号)の書き出しだが、私も同感だ。福島事故の起こったのが民主党政権のもとだったという不運もあるが、経産省も電力会社も、マスコミの流す放射能デマにも反論せず、ひたすら嵐の通り過ぎるのを待っている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間