ドイツの電力事情=理想像か虚像か3?再生可能エネルギー

(GEPR編集部より)アゴラ研究所の提携するNPO国際環境経済研究所(IEEI)の主席研究員竹内純子さんのコラムを転載する。(IEEI版)

(本文)

第1回の寄稿では以下の事実を紹介した。

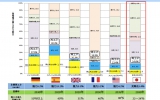

- ドイツの電源計画が自国で産出する褐炭(石炭の中でも品質の悪いもの)を主に、化石燃料を中心とする構成になっていること。

- 北部に大量導入した風力発電による電力を消費地である南部に届ける送電線の建設が遅れていること。その不安定な電源が流入する近隣国から苦情が出ていること。

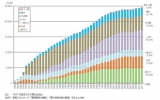

- 発電設備容量と発電電力量の比較を通じて、ドイツが太陽光発電設備の大量導入には成功したものの、それが生み出す電力があまりに少なく、導入の経済的負担に対する反発が大きくなっていること。

第2回の寄稿では以下の事実を紹介した。

- ドイツでは1998年の自由化開始当時と比較して電力料金が上昇していること(家庭用では2000年時点に比べ、1.8倍以上)

- ドイツの電力料金を押し上げている主要因が税金・再生可能エネルギー導入賦課金であること。

- エネルギーコストと供給不安により産業空洞化が懸念されていること。

前回に引き続き、ドイツ連邦エネルギー・水道連合会(BDEW)のデータや同国の再生可能エネルギー法の見直しに関する情報をご紹介する。

再生可能エネルギー法の見直し

7月1日から再生可能エネルギーの全量固定価格買い取り制度をスタートさせた日本に衝撃的なニュースが飛び込んできた。ドイツが太陽光発電の買取制度を大幅に修正することが決定したという。

6月27日に開催された上院と下院の両院協議会において、以下の政策変更が決まり、同29日に内容を盛り込んだ法案が成立した。

- 太陽光発電の買い取り価格の20〜30%の引き下げ。

- 太陽光発電の累計設備容量が5200万kWに達した後は太陽光発電の買い取りを中止(現在既に累積設備容量は2700万kWに達しており、2016年にも5200万kWに達すると見込まれている)を柱とする

ドイツが再生可能エネルギー法導入したのは、2000年である。太陽光発電については、全量を20年間固定した価格で買い取ることとしており、それを追い風として、ドイツの太陽光発電の設備容量は2005年以降世界第一位となっている。

しかし、ドイツの雑誌シュピーゲル誌が今年1月18日に報じたところよれば、「その設備の導入により、設備のオーナー達は80億ユーロ(8240億円)を超える補助金を受け取った」という。それにもかかわらず、発電電力量に占める割合は全体の3.3%にしか過ぎないこと、国民負担が非常に大きくなっていること(月間消費電力量が約300kWhの一般的需要家の負担額が月1000円を超え、そのうち約半分は太陽光発電に起因したものとなっている)ことはお伝えしてきたとおりである。シュピーゲル誌は「太陽光はドイツ環境政策の歴史の中で最も高価な誤りになる可能性がある」と指摘している。

これだけ補助金を出しても、国内に還流され、産業が育つのであれば国民の理解を得られるであろうが、ドイツに本拠を置く太陽光発電のトップメーカー、Qセルズ社が倒産したことは記憶に新しい。

高い価格設定の危険

そもそも、固定価格買取制度というのは、その名の通り、買取価格を「固定」するものである。再生可能エネルギー事業者間に競争はなく、国が定めた高い価格で一定期間買い取ってもらえる。顧客も価格も固定することで、再生可能エネルギー事業が安心して投資できる対象になるわけだが、価格設定が高すぎれば投機を呼び、国民負担となって跳ね返ってくることは、ドイツ、スペインなど各国が身をもって示してくれている通りである。

また、制度の基本設計として、技術の普及にともなって買取価格を徐々に低減させていくこととなっている。これが意味するところは、現在の技術(それが不完全なものであっても)の普及を促す力はあっても、技術開発を促す力は非常に弱いということだろう。

FIT導入後早い時点で、安い太陽光パネルを大量に輸入してメガソーラーを設置すれば、確実に投資回収できるが、研究開発費と数年の月日を費やして効率の良い太陽光発電装置の開発に成功した暁には買取価格は今より下がっているとなれば、国内の太陽光発電メーカーの技術開発を待つ事業者は稀だろう。ドイツのQセルズ社が倒産したと先述したが、グリーンニューディール政策を掲げた米国でも、太陽光パネル製造のソリンドラ社、エバーグリーン・ソーラー社などグリーン産業の旗手が、中国メーカーとの価格競争に敗れ、相次いで倒産している。

まとめ−ドイツの実態とそれに学ぶべきこと

わが国では、東京電力の福島原子力発電所事故を受け、新たなエネルギー基本計画を策定すべく、6月29日に政府のエネルギー・環境会議が2030年のエネルギーミックスの選択肢を3つ提示した。これから国民的議論を経て、年末に向けて取りまとめていくという。そして、奇しくも3月11日の午前中閣議決定された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が7月1日から施行された。

日本のエネルギー政策にとって、これまでにないほど重要な分岐点を迎えているといっても過言ではない。この時期に重要なことは何か。

エネルギー政策は国の経済、国民の生活に与える影響がきわめて大きく、また、設備形成に長い時間を要するので政策立案から実現まで数十年という年月を待たねばならない。このことを念頭に置いたうえで、先行事例に真摯に学ぶこと、選択するエネルギー政策のもとで実現しうる社会を具体的にイメージしたうえで議論を進め、時に柔軟に見直す体制をとっておくことが必要であろう。

参考)

① BMU(ドイツ連邦環境省)ホームページ 再生可能エネルギーに関するページ

② 先人に学ぶ ドイツ太陽光発電導入政策の実態

③ 先人に学ぶ2 ドイツの挫折 太陽光発電の「全量」買い取り制度廃止へ

④ シュピーゲル誌(2012年1月18日)

なお「月刊ビジネスアイ エネコ9月号」(8月28日発売)では、このレポートを踏まえ、特集で『電力システム改革』の問題点を取り上げます。

(2012年8月6日掲載)

関連記事

-

中国が南シナ海の実行支配を進めている。今年7月12日に南シナ海を巡り、フィリピンが申し立てた国際的な仲裁裁判で、裁判所は中国が主張する南シナ海のほぼ全域にわたる管轄権について、「中国が歴史的な権利を主張する法的な根拠はない」などと判断し、中国の管轄権を全面的に否定した。

-

原子力規制委員会は東北電力東通(ひがしどおり)原子力発電所(青森県)の敷地内の断層について「活動性が否定できない」とする有識者会合による評価書を3月25日に受理した。これに東北電力は異論を唱え、専門家も規制委の判断に疑問を示す。一般に知られていない問題を解説したい。

-

現在経済産業省において「再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課題に関する研究会」が設置され、再生可能エネルギー政策の大きな見直しの方向性が改めて議論されている。これまでも再三指摘してきたが、我が国においては201

-

日本の原子力の利用は1955年(昭和30年)につくられた原子力基本法 を国の諸政策の根拠にする。この法律には、原子力利用の理由、そしてさまざまな目的が書き込まれている。その法案を作成した後の首相である中曽根康弘氏が当時行った衆議院での演説を紹介したい。

-

マイクロソフト社の会長であるビル・ゲイツ氏は「ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団」を運営し、教育や医療の改善、食料生産の拡大、持続性のある経済成長、貧困問題の対応など、地球規模の社会問題の解決のための活動をしている。その中で、安く大量に提供されるエネルギーを提供する方法を探す中で、原子力に関心を向けた。

-

産経新聞、4月18日記事。政府は18日、原発再稼働の条件である審査を担う原子力規制委員会の委員長に更田(ふけた)豊志委員長代理(59)を昇格させるなど、国会同意が必要な12機関28人の政府人事案を衆参両院の議院運営委員会理事会に提示した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間