電力供給を支える現場力 ― 関西電力海南発電所の苦闘

(GEPR 編集部より)提携するNPO法人国際環境経済研究所(IEEI)のコラムを転載します。(IEEI版)

(本文)

「目の敵」にされた石油発電、一転して「頼れる友人」に

先日、和歌山県海南市にある関西電力海南発電所を見学させていただいた。原発再稼働がままならない中で、火力発電所の重要性が高まっている。しかし、一旦長期計画停止運用とした火力発電ユニットは、設備の劣化が激しいため、再度戦列に復帰させることは非常に難しい。(以下の写真は関西電力提供)

(写真1)海南発電所全景

私が旧通商産業省(資源エネルギー庁総務課に配属)に入った1981年には、既に石油火力発電所は新設が禁止されていた。1979年5月の第3回IEA(国際エネルギー機関)閣僚理事会で、石油危機を背景としてそうした合意が成立していたからだ。

それ以降、エネルギー政策上電源開発が原子力やLNGにシフトしていくにつれ、高コストで燃料供給不安定な石油火力発電所は「目の敵」とされていく。2010年には、石油火力による発電は、設備が依然として全体の2割を占めていたにもかかわらず、発電電力量シェアはわずか7.5%まで減少していた。

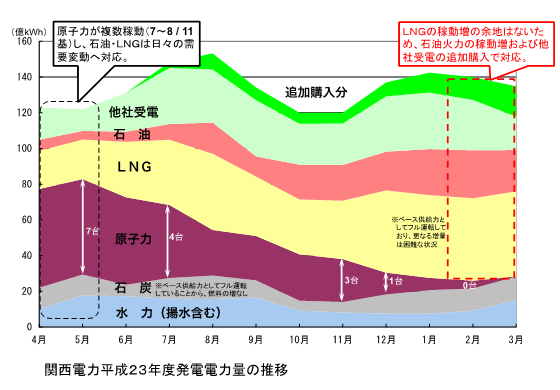

ところが、東日本大震災と福島第一原発の事故の影響で原発が停止したため、全国的に電力の需給は逼迫する。原子力の穴を埋めたのが、LNGと石油火力だ。特に石油火力は発電電力量シェアで言うと、14.4%と前年の倍近くまで増加した。石油火力は、「目の敵」から「頼れる友人」になったのである。

いま電力自由化の波が訪れているが、こうした「いざという時のバックアップ設備」は、平常時には単なるコストに過ぎず、各社とも経営上のお荷物になっていくに違いない.国全体として、電力の安定供給をどう確保するかという最も重要な政策目的をどう実現するか、極めて重い課題を背負ったという認識がなければならない。

11年ぶりの稼動

さて、海南発電所だ。ここには石油火力の1−4号機がある。燃料は重油ではなく、低硫黄原油の生(なま)だきである。石油製品は連産品であり、重油が不足するからといってむやみに増産すれば、より軽質なガソリンも産出されてしまうため、収益の軸であるガソリンの価格低下が懸念される石油会社としては、経営上重油の増産は簡単ではない。とかく、エネルギー問題は複雑だ。

環境問題といえば、近年はCO2が話題になっているが、ちょっと前は火力発電所の環境問題は硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)だった。高価な脱硫装置を付けるか、低硫黄原油を使うかは必須だったのである。

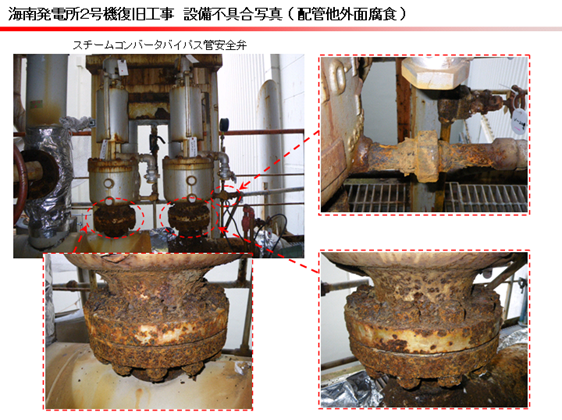

ここの2号機は、中長期的な需給状況や経済性などを踏まえ、2001年から長期計画停止中だった。ところが、原発が次々と停まる状況下、この夏の電力供給を支えるために再稼働させることが急遽決まったのである。

(写真2)全体にさびが目立つ。ちなみに右下の原油タンクの向こう側に見える港湾入り口のところに、今後津波対策用の水門(有明海の水門の逆で、津波時には海の下から鋼管が突き上がってくる方式のもの。日本で初めて)が造成されるとのこと。

そこからは「戦場のような忙しさだった」と辻靖介所長は振り返る。特に、長期計画停止中に発電設備の屋外にある部分は、雨ざらしだったせいもあり、ボロボロに痛んでいたのを短期間に復旧しなければならなかったからである。この写真がその状況を表している。

(写真3)

(写真4)

関西の安定供給は電力会社の努力で確保された

設備の検査は、数万箇所にも及び、復旧工事に携わった人間は延べ12万人、最大時には1日880人の人間が昼夜交代で働いたそうだ。普段は180人程度の発電所が、である。

また、通常石油火力はピーク時にしか動かさなかったのが、原発停止の影響でミドルピーク的に運用されることになった(グラフ参照)ため、協力会社を含めた運営体制に大きな変更を加える必要もあったことは、案外知られていない。

(図表1)2011年度の発電の推移

いずれにせよ、こうした「安定供給が第一の使命」とDNAに刻み込まれた電力マンの力を結集した結果、2号機は6月30日には試運転を開始し、7月16日には通常運転に入ったのである。

2号機以外の号機でも、高経年化した設備を扱うために、一定の使用期間を過ぎたものは自動的に交換する寿命管理と、点検によって異常が発見された場合に修理を行う管理形態をうまく組み合わせながら、高稼働状態を保っている。いっときも故障は許されない状況で、休日も夜間もなく働いていれば、安全環境も完全な状態に保つことは極めて難しい。「トラブルの件数や異常が検知される件数も、やはり運転状況が過酷になればなるほど増加している」と前出の辻所長は言う。

大飯原発の再稼働ばかりが世の中の耳目を引くが、それだけでは供給が不足するとして、長期停止していた設備の再稼働が決まった石油火力発電所での苦闘は、もっと世の中に知られてもよいのではないだろうか。海南発電所での電力の安定供給を守るために、時間や労力を惜しまないという状況は、ここにとどまる訳ではなく、震災からの復旧に取り組んだ東北電力や東京電力はもちろん、他の電力会社でも同じだ。

エネルギー政策上の問題や論争と、電力供給の現場は本来直結して考えなければならないはずだ。政策担当者や関心あるメデイアの方は、ぜひ一度こうした現場を訪れてもらいたい。

(2012年8月27日掲載)

関連記事

-

4月29日、トランプ大統領は就任100日目にあたり、ミシガン州で支持者を前に演説し、「私たちの国の歴史上、最も成功した政権の最初の100日間を祝うためにここにいる。毎週、不法移民の流入を終わらせ、雇用を取り戻している」と

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回の論点⑳に続いて「政策決定者向け要約」の続き。前回と

-

石炭が重要なエネルギー源として、再び国際的に注目されている。火力発電に使った場合に他のエネルギー源と比べたコストが安いためだ。一方で石炭は、天然ガスなどよりも燃焼時に地球温暖化の一因とされる二酸化炭素(CO2)の発生量が多い。

-

寿都町長選 世の中は総選挙の真っ只中である。そんな中、北海道寿都町で町長選が10月26日に実施された。 争点は、原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物(いわゆる「核のごみ」)の最終処分場選定に関わる『文献調査』を継続す

-

日本の自治体も参加するスマートシティ 元ゲリラ活動家の左派大統領、ダボス会議で資本主義否定のスピーチに引き続き、ハートランド研究所の動画“In the Tank”第382回ならびにダボス会議のセッション「Bold New

-

海は人間にとって身近でありながら、他方最も未知な存在とも言える。その海は未知が故に多くの可能性を秘めており、食料庫として利用しているのみならず、たくさんのエネルギー資源が存在している。

-

世界の太陽光発電事業は年率20%で急速に成長しており、2026年までに22兆円の価値があると予測されている。 太陽光発電にはさまざまな方式があるが、いま最も安価で大量に普及しているのは「多結晶シリコン方式」である。この太

-

本年1月17日、ドイツ西部での炭鉱拡張工事に対する環境活動家の抗議行動にスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリが参加し、警察に一時身柄を拘束されたということがニュースになった。 ロシアからの天然ガスに大きく依存して

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間