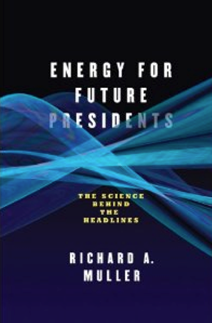

バランスの取れたエネルギー政策 書評「Energy for Future Presidents: The Science Behind the Headlines」

(アゴラ版)

「福島後」に書かれたエネルギー問題の本としては、ヤーギンの『探求』と並んでもっともバランスが取れて包括的だ。著者はカリフォルニア大学バークレーの物理学の研究者なので、エネルギーの科学的な解説がくわしい。まえがきに主要な結論が列記してあるので、それを紹介しよう:

- 福島原発事故もメキシコ湾の石油流出事故も、メディアが騒ぐほど破局的な事故ではなく、エネルギー政策を変えるものではない。

- 原子力は安全であり、核廃棄物の処理は技術的には解決ずみである。人々の恐怖は誤った情報と政治的宣伝によるものだ。

- 地球温暖化の大部分は人為的なものだが、それをコントロールするには中国を中心とする新興国の協力が必要だ。

- シェールガスの発見はエネルギー産業に大変革をもたらし、今後のアメリカのエネルギーの中心となるだろう。

- アメリカのエネルギー問題の弱点は自動車だ。重要なのは化石燃料を減らして合成燃料や天然ガスなどに代える技術だ。

- エネルギー効率の改善はもっとも有望な技術で、収益性も高い。

- 太陽エネルギーは急速に進歩しており、風力のポテンシャルも大きいが、こうした電源は送電網の改良を必要とする。

- エネルギー貯蔵技術はもっとも重要だが、技術的には困難で高価だ。もっとも効率的な方法は蓄電池だが、天然ガスによるバックアップのほうが安い。

- 水素燃料には未来がない。地熱や潮汐発電や波力発電も、大した規模にはならない。

- ハイブリッド車には将来性があるが、プラグイン・ハイブリッドや電気自動車のコストは高すぎ、今後ともガソリンと競争できない。

福島事故については、著者は「悲観的な予測」として、癌による死者が最大100人ぐらい増えるだろうと予測している。これは22000人が220mSvも被曝したという想定によるものだが、このデータは間違いだ。中川恵一氏によれば被災者の実効線量は最大でも数mSvで、死者は1人も増えない。ただ本書もいうように、最大の被害は日本のすべての原発を意味もなく止めることによる莫大な経済的損失と環境汚染だ。

核廃棄物を地層処分する技術は確立しており、政治家や大衆がそれを理解していないだけだ。特に恐れられているプルトニウムは、水に溶けないので地下水に漏れ出しても害はない。それ以外の核廃棄物も、100年後にはほぼ無害になる。しかしメディアが恐怖をあおるため、ユッカマウンテンの処理場は凍結されてしまった。このために廃棄物は原発の中に保管されているが、これは福島第一の4号機のような事故の原因となる。

この種の問題を論じるとき、「リスクの値がわからないときは最大だと想定して防護する」という予防原則なる言葉を使う人がいるが、そんな原則は環境政策で認められていない。そんな原則に従ったら、世の中の化学製品のほとんどは使用禁止になるだろう。

エネルギー政策を「原発比率」に矮小化し、それを「世論調査」で決めるなんて、ナンセンスもいいところだ。上のような事実を理解している一般大衆がどれぐらいいるのか。政治家でさえ森ゆうこ氏のような程度で「エネルギーの専門家」を自称しているのだから、こうした科学的事実を踏まえ、経済的バランスを考えて専門家が判断すべきだ。政治家や国民は、その結論について判断すればよい。

(2012年9月10日掲載)

関連記事

-

私は翻訳を仕事にしている主婦だ。そうした「普通の人」がはじめた取り組み「福島おうえん勉強会・ふくしまの話を聞こう」第一回、第二回を紹介したい。

-

米国の国家安全保障戦略が発表された。わずか33ページという簡潔な文書である(原文・全文機械翻訳)。トランプ政権の国家安全保障に関する戦略が明晰に述べられている。 筆者が注目したのは、エネルギー、特に天然ガスなどの化石燃料

-

福島原発事故の結果、現時点でも約16万人が避難しました。そして約650人の方が亡くなりました。自殺、精神的なダメージによって災害死として認定されています。

-

福島原発事故後、民間の事故調査委員会(福島原発事故独立検証委員会)の委員長をなさった北澤宏一先生の書かれた著書『日本は再生可能エネルギー大国になりうるか』(ディスカバー・トゥエンティワン)(以下本書と略記、文献1)を手に取って、非常に大きな違和感を持ったのは私だけであろうか?

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPR はサイトを更新しました。

-

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。 A Critical Assessment of the IE

-

アゴラ研究所では、NHNジャパン、ニコニコ生放送を運営するドワンゴとともに第一線の専門家、政策担当者を集めてシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を2日間かけて行います。

-

「トンデモ本」というのを、ご存じだろうか。著者の思い込み、無知などによる、とんでもない話を書いた本の呼び方だ。「日本トンデモ本大賞」というものもあり、20年前の第1回は、「ノストラダムス本」が受賞している。当時、かなりの人が1999年7月に人類は滅亡するという、このトンデモないこじつけの予言を信じていた。2011年は大川隆法氏の『宇宙人との対話』が選定されている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間