エネルギー、アジア連携の幻想?韓国の電力事情から(下)

(IEEI版)

前回韓国の電気料金が日本より安いと言われる理由について検証した。今回は「アジア各国から安い電気を輸入すればよい」という、ある意味「夢のアイディア」が現実的な解となりうるのかを検証する。

韓国の夏、電気が足りない

今年の8月初旬、韓国の電力需給が逼迫し、「昨年9月に起こった予告なしの計画停電以来の危機」であること、また、過負荷により散発的な停電が起こっていることが報じられた。8月7日の電気新聞や9月3日の日本経済新聞が報じる通り、8月6日、夏季休暇シーズンの終了と気温の上昇から供給予備力が250万キロワット以下、予備率が3%台となり、同国で需要想定と供給責任を担う韓国電力取引所が5段階の電力警報のうち3番目に深刻な状況を示す「注意段階」を発令して、使用抑制を呼びかけたという。

それに呼応して、韓国電力は全国の配電用変圧器の電圧を5%低下させるなどして供給力を捻出。政府も空調使用の自粛呼びかけや産業用電力の供給調整などを行い、なんとか大規模停電は回避したものの、過負荷による散発的な停電は起こっているとの報道もある。

昨年9月15日には、5時間近くにもわたる全国規模の大停電が発生している。その原因はさまざま言われているが、同国が慢性的な供給力不足にあえいでいること、また、その解消は大規模発電所が完成するまで続くことは動かしようのない事実だ。

こうした電源不足もあって、韓国政府は今年2月に一時的な全電源喪失事故を起こした韓国水力原子力の古里(コリ)原子力発電所1号機を再稼働させる旨発表している。原子炉圧力容器の健全性が専門家タスクフォースによって確認されたことや、国民との対話により安全性への理解が深まったことを理由とした判断であると8月7日の電気新聞は報じているが、大規模停電が経済・社会に与える影響を鑑み、現実的な対応として再稼働させざるを得なかったのであろう。

このように韓国の電力需要は逼迫しており、日本に電力を輸出するほどの供給余力は持っていないのは明らかであるし、時差もないこの両国において電力を融通することは現実的には到底あり得ないことがわかる。

この構想の主唱者は、東アジア全体を送電線で結び、韓国は経由するだけにすれば、韓国の供給力は問題ではないと言うかもしれない。しかし、いくら「割安」な電気料金だからといって、莫大な資金を投じて海底ケーブルを敷設してなお割に合うには、どれだけの価格差があり、どれだけの量を輸入することになるのか、送電ロスの問題も含めて計算する必要があろう。

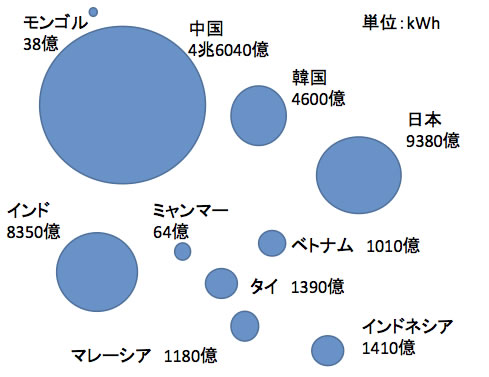

ただし、アジア各国の発電量は中国を除けば日本と比べて桁違いに小さく、また、需要が急増している国ばかりだ。韓国の「その先」を考えたとしても、日本に安定的に電力を供給しうる国は見当たらない。

出典:CIA THE WORLD FACTBOOK 山本隆三富士常葉大学総合経営学部教授提供

エネルギー安全保障上の問題

エネルギー問題を少しでもかじったことがある人間であれば、ウクライナとロシアが繰り広げた天然ガスの供給・料金設定をめぐる争いとそれが欧州各国に与えた混乱については見聞きしたことがあるはずだ。ロシアは、豊富に産出する天然ガスを、パイプラインを通じて各国に輸出しているが、両国(正確には両国のガス供給事業者同士の争いであるが、双方国営企業)の間には価格設定や料金不払い、無断抜き取りなどを巡り様々な争いがあり、ロシアが供給遮断をするに至ったことが複数回あり、そのたびにパイプラインの末端に位置する欧州各国も甚大な影響を受けることとなった。

欧州が再生可能エネルギーの普及を熱心に進める一つの契機となったとも言われており、燃種および調達先の多様性を確保することがいかに重要であるかを示す実例となっている。

供給遮断の原因として考えられるのは、上述したような経済的理由にとどまらない。2005年から2006年にかけての紛争については、ウクライナの新政権が親欧米であったことから、ロシアが自国の政治的影響力の低下を懸念しての行動だったのではないかともささやかれた。

以上、前回の韓国でなぜ電力料金が安いのかに続き、アジア全体での電力供給構想について検証した。

エネルギーは国の「血液」であり、その供給途絶は死を意味すると言っても過言ではない。非常に複雑な歴史的背景、そして領土問題を抱える韓国と送電線を連携するというアイディアには、私はどうしても賛同できない。

燃種及び調達先の多様性を確保しつつ、エネルギー自給率を高める方策を地道に進めることが、エネルギー問題を考えるうえで、あるいは一国の安全保障問題を考えるうえでは重要である。東アジア共同体の夢を見るのは良い。ただしエネルギーの供給を止められ寒さで夢から覚めるような事態になるのは絶対に避けるべきだ。

エネルギー施設を含む基礎的インフラを日本ではライフラインと呼ぶ。ライフライン−まさに命綱であり生命線だ。自分の生命線を隣人に差し出すような真似は、私にはできない。

参考

電気新聞2012年8月7日記事

日本経済新聞2012年9月3日記事

(2012年9月24日掲載)

関連記事

-

この度、米国のプロフェッショナル・エンジニアであるRonald Stein氏と共同執筆したペーパーが、リリースされたので、その全文をご紹介します。 Electricity generated from wind and

-

このたび「エネルギードミナンス:強く豊かな日本のためのエネルギー政策(非政府の有志による第 7次エネルギー基本計画)」を発表しました(報告書全文、150ページ)。 杉山大志と野村浩二が全体を編集し、岡芳明、岡野邦彦、加藤

-

キマイラ大学 もしかするとそういう名称になるかもしれない。しかしそれだけはやめといたほうが良いと思ってきた。東京科学大学のことである。東京工業医科歯科大学の方がよほどマシではないか。 そもそもが生い立ちの異なる大学を無理

-

科学的根拠の無い極端な気候危機説が溢れかえっているのは日本だけではなく米国も同じだ。 米国の大手テレビ局であるフォックス・ニュースの名物キャスターであるタッカー・カールソンが気候危機説を真向から批判している番組があったの

-

北極の氷がなくなって寂しそうなシロクマ君のこの写真、ご覧になったことがあると思います。 でもこの写真、なんとフェイクなのです! しかも、ネイチャーと並ぶ有名科学雑誌サイエンスに載ったものです! 2010年のことでした。

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑥:気候モデルは過去の再現も出来ない) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に

-

福島原発事故は、現場から遠く離れた場所においても、人々の心を傷つけ、社会に混乱を広げてきた。放射能について現在の日本で健康被害の可能性は極小であるにもかかわらず、不安からパニックに陥った人がいる。こうした人々は自らと家族や子供を不幸にする被害者であるが、同時に被災地に対する風評被害や差別を行う加害者になりかねない。

-

トランプ政権の誕生で、バイデン政権が推進してきたグリーンディール(米国では脱炭素のことをこう呼ぶ)は猛攻撃を受けることになる。 トランプ大統領だけではなく、共和党は総意として、莫大な費用がかかり効果も殆ど無いとして、グリ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間