核科学者が解読する北朝鮮核実験 — 技術進化に警戒必要

北朝鮮の国防委員会は2013年1月24日、国連安全保障理事会の制裁決議に反発して、米国を核兵器によって攻撃することを想定した「高い水準の核実験」を実施すると明言した。第三回目となる核実験。一体、高い水準とは何を意味するのだろうか。小型化、高濃縮ウラン、同時多数実験をキーワードに解読する。

(編集部より・写真は広島に落とされた原爆「リトルボーイ」。Wikipediaより。日本人には不快な写真だが、核が日本に使用された歴史上の事実、そして引き続き日本が核の脅威にさらされている現代の事実は受け止めなければならない。)

高いハードルではない弾頭小型化

正確には小型軽量化である。爆発規模が小型であることを必ずしも意味しない。要するに、手持ちの運搬手段(ミサイル)に搭載して、攻撃目標(例えば米国のワシントンDC)まで、運んでいくことが可能な軽量化が第一義的に重要である。兵器として必要な核爆発威力の規模はミサイルの命中制度と関係するが、数キロから数10キロトン(以下、ktと略)のTNT火薬相当が目標になる。

まず歴史から2つの事実を紹介する。

最初に核爆弾を製造したのは米国である。1945年に、広島に投下された濃縮ウランを用いたリトルボーイ(ガンバレル型)、そして長崎に投下されたプルトニウムのファットマン(爆縮型)である。核爆発威力は、各15ktおよび20kt。しかし、ともに重量は5トン程度あった。これでは北朝鮮が開発した弾道ミサイル、通称「テポドン」の推力では搭載できない。

その後、米国は高水準化の最大のポイントである軽量化に努め、8年後の1953年9月には、重量が800ポンド(約360kg)のガンバレル型(高濃縮ウラン利用)で、威力が15ktの核砲弾の完成にこぎ着けている。これならばテポドンにも搭載できる。威力は同等で、重量は1/10以下だ。ちなみに、核砲弾は大砲で飛ばした。これが核弾頭の原型である。この後、さらに小型軽量化は進んでいる。

(編集部より・米国が53年に行った核砲弾の実験の様子。Wikipediaより。)

もうひとつの歴史的事実を紹介する。

1998年5月28日に、パキスタンは初めて核実験を行った。この日のうちに5回の核実験を行っている。すべて成功し、軍部の発表によれば、1回目が12kt、2回目は25ktだという。さらに、これらは初期的なものではなく、〝コンパクトで強力な核兵器〟だと言っている。最初から、小型化に成功したということである。

彼らの敵国はインドである。インドに対して実効力のある核抑止力を構築するためには、彼らの持つミサイルに搭載できる小型化なくしては無意味だからだ。パキスタンの最初の実験では、高濃縮ウランを爆縮方式で利用して、核爆発威力を高めている。

これらの歴史的事実から指摘したいのは、北朝鮮にとって、軽量高性能化、つまり高い水準の核実験を今回実施することは、さほど高いハードルではないということだ。

高濃縮ウランの獲得も容易−天然ウラン鉱脈を保有

過去二回の実験では、いずれもプルトニウムが用いられた。そのプルトニウムを生産した黒鉛減速型の原子炉(寧辺原子力研究センター)は、その冷却塔が2008年6月27日に爆破破壊された。米国などの圧力に応じた結果だ。冷却塔なしでは原子炉は動かせないので、その後プルトニウムは生産できなくなった。

プルトニウムのストックは、核爆弾10個相当以上あったが、プルトニウムはその品質が時間とともに劣化していく。

北朝鮮は、かねてより、ウラン濃縮施設を建造・稼働しているという疑念が絶えない。その傍証はいくつもある。ウラン濃縮問題が最初に取りざたされたのは2002年である。当時から充分な時間が経った。北朝鮮が核爆弾を製造するに足る量の高濃縮ウランをすでに保有している可能性は充分にあるとの見方が根強い。これは「保有している」と考えることが妥当だ。

また、2010年5月12日には、北朝鮮は独自の核融合技術を開発したと発表し、その実験の証も見つかっている。核融合技術は、いわゆる水爆に利用されることはよく知られている。この同じ技術が、核爆弾の小型化および高威力化にも利用できるのである。

北朝鮮は天然ウランの宝庫だ。推定ウラン埋蔵量は400万トンともいわれる。この量は、現在世界で最もウラン採掘規模が大きいオーストラリアを凌駕する。濃縮施設の性能によるので、一概には言えないが、1トンの天然ウランがあれば、有意な核爆弾1個分程度の高濃縮ウランを製造できる。

同時多数実験の意味するもの

地下核実験の方式は2つある。ひとつは地面に縦穴を穿つ方式。地下数百メートル以上の深い場所にある岩盤までボーリングして、その先端部に核爆弾を装着する。

もうひとつは横穴方式。山の中腹などにトンネル方式の横穴を掘って、その先端部分で爆発実験を行う。北朝鮮は、この横穴方式で実験している。横穴方式のメリットは、主坑道から枝分かれするように分岐坑道を何本も掘って、それぞれの先端で、立て続けに実験を実施することが可能である。

パキスタンが一日のうちに5回の実験を実施した際、この横穴方式で行った。北朝鮮の第一回および第二回の核実験は、プルトニウムを用いた爆弾を、各回1個爆発させたに過ぎない。当時、プルトニウムの収量、保有量はさして多くなく、〝虎の子〟のプルトニウムを大切に使っていたといえる。

北朝鮮が原爆のもう一つの材料である高濃縮ウラン、特に兵器利用に適した濃縮度90%以上のウランを一体どれくらい持っているかは不明だ。しかし、10年の歳月をもって、複数回の核実験をほぼ同時に実施するだけの高濃縮ウランをすでに手中にしている可能性は充分ある。同時多数実験が仮に行われれば、それは北朝鮮が核物質の製造能力を誇示したことを意味する。また、国際世論に抗して、この先何度も地下核実験を実施するのにも難がある。パキスタンがそうであるように、多様な種類の核実験を同時に行い、その後沈黙するケースも考えられる。その時こそ、技術的な目標が真に達成されたことを意味する。

北朝鮮のねらいとわが国の決意

北朝鮮がこのようにして、高濃縮ウランを用いた核爆弾製造能力(ウランルート)を手中にすることには、大きな意義が二つある。

ひとつは、covert(隠蔽)性が高まる。プルトニウム生産には原子炉が必須。原子炉はなにかと目立つ。衛星からも捉えられる。しかし、濃縮工場は地下施設として運用できる。発見しにくいのだ。さらに、ウラン濃縮は、イランがそうであるように、常に平和利用のため、つまり発電用の軽水炉で用いるためと言い張れる。軽水炉で用いる低濃縮ウランと核兵器用の高濃縮ウランの壁は、実は非常に低い。つまり平和利用を錦の御旗にして、軍事利用を隠蔽できるのである。

二つめは、望むだけの核抑止力(核攻撃能力)を手中にできる。北朝鮮の天然ウラン埋蔵量は、莫大な量である。つまり、ウラン濃縮技術を確立すれば、彼らは製造したいだけの数の核兵器をつくるための高濃縮ウランを、事実上際限なく手に入れたに等しい。

しかも、彼らがすでに手中にしている爆縮技術と高濃縮ウランを組み合わせれば、広島型にくらべてより威力が増す。さらには、プルトニウムはその物理的性質から時とともに劣化するが、ウランはそのような劣化がほとんどない。要するに、維持管理がよりやりやすい。

このようにして、従来のプルトニウムルートに加えて、ウランルートを確立することで、北朝鮮の核兵器製造能力に多様性が生まれる。

つまり、『高い水準の核実験=高い水準の核抑止力』なのである。その結果、文句のつけようがない、より盤石な核抑止力つまり核戦略を確立することが、強盛大国北朝鮮のネライなのである。

もちろん、核弾頭のみでは意味をなさない。運搬手段であるミサイルの高水準化とセットでなければならない。先に行われたテポドンの成功の意義は大きい。すでに、1万キロメートルの射程を見込んでいる。つまり、米国の東海岸までが射程にはいる。わが国や韓国がスッポリ入ることはいうまでもない。核戦略の最初の段階は、短中長距離ふくめて、数十から数百発の核弾頭搭載ミサイルを配備することではないだろうか。

わが国では、安倍政権が『日本版NSC(National Security Council)』を創設すると言う。国家セキュリティの根幹を強化することは、核の実相を把握することと不可分ではあり得ない。

他国に依存しない、独自の情報収集分析能力が必要である。そうすることによって、はじめて他国から真っ当なカウンターパートナーと認められ、より実効力の高い協調が可能になり、強固なパートナーシップが構築できるはずである。(了)

略歴

澤田 哲生(さわだ てつお)

1957年生まれ。東京工業大学原子炉工学研究所助教。工学博士。京都大学理学部物理科学系卒業後、三菱総合研究所入社、ドイツ・カールスルーへ研究所客員研究員(1989-1991年)をへて東工大へ。専門は原子核工学、特に原子力安全、核不拡散、核セキュリティなど。最近の関心は、社会システムとしての原子力が孕む問題群への取り組み、原子力・放射線の初等中等教育。近著は、「誰も書かなかった福島原発の真実」(2012年、WAC)。tetsuo@nr.titech.ac.jp

(2013年1月28日掲載)

関連記事

-

7月1日からスーパーやコンビニのレジ袋が有料化されたが、これは世界の流れに逆行している。プラスチックのレジ袋を禁止していたアメリカのカリフォルニア州は、4月からレジ袋を解禁した。「マイバッグ」を使い回すと、ウイルスに感染

-

エネルギー基本計画の改定に向けた論議が始まったが、先週の言論アリーナで山本隆三さんも指摘したように、今の計画はEV(電気自動車)の普及をまったく計算に入れていないので、大幅に狂うおそれが強い。 新しい計画では2050年ま

-

少し旧聞となるが、事故から4年目を迎えるこの3月11日に、原子力規制庁において、田中俊一原子力規制委員会委員長の訓示が行われた。

-

松田公太氏の記事は、猪瀬直樹氏などが岸田首相に売り込んだ「モデルチェンジ日本」の提言だが、基本的な事実誤認があるので、簡単に指摘しておく。 自動車メーカーは斜陽産業 この提言は「日本の自動車メーカーはテスラに追いつけ」と

-

2/27から3/1にかけて東京ビッグサイトにおいて太陽光発電の展示会であるPV expoが開催された。 ここ2年のPVexpoはFIT価格の下落や、太陽光発電市場の縮小を受けてやや停滞気味だったが、今年は一転「ポストFI

-

国連総会の一般討論演説において、中国の習近平国家主席は「2060 年迄にCO2 排出量をゼロ」ように努める、と述べた。これは孤立気味であった国際社会へのアピールであるのみならず、日米欧を分断し、弱体化させるという地政学的

-

11月11日~18日にかけてボンのCOP23に行ってきた。パリ協定の詳細ルールは2018年にポーランドのカトヴィツェで開催されるCOP24で合意を目指すことになっている。このため今回のCOPはストックテーキングとの位置づ

-

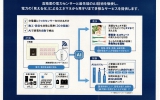

系統用蓄電池が参入ラッシュ 2022年度以降、系統用蓄電池の参入が急速に拡大している。図1は資源エネルギー庁の「次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会」資料からの抜粋だが、送電線への接続検討申込み数、ならびに送電系統への接

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間