気温が歴史を動かした — 過去の適応策から温暖化対策を学ぶ

服装から見る気温の変化

地球温暖化問題、その裏にあるエネルギー問題についての執筆活動によって、私は歴史書、そして絵画を新しい視点で見るようになった。「その時に気温と天候はどうだったのか」ということを考えるのだ。

『エマ』『高慢と偏見』など、イギリスの田園地帯での登場人物の繊細な感情の交流を描いた小説で知られるイギリスの女流作家ジェーン・オースティン(1775-1817年)の肖像画を見てみよう。彼女は首筋までえりのある服を着て、頭巾をかぶっている。

図表1 オースティンの肖像画(図表1、2、3、6の4画像はWikipediaより)

彼女の生きた19世紀の前半は地球が寒冷化していた。特に1815-16年は「夏が来ない」と言われるほど気温が上がらず、その影響で凶作が起こり、イギリス社会は混乱した。また1812年のナポレオンのロシア遠征は、冬の寒さゆえに失敗している。

オースティンの服は防寒対策のためであろうか。彼女の小説では、登場人物が家の中でおしゃべりを続ける。「寒いから外出をしたがらない」という当時の世相が反映したものかもしれない。

図表2 ポンパドゥール夫人像

次にその約100年前の18世紀前半の女性の服装をみてみよう。図表2はフランス王ルイ15世の愛人として有名なポンパドゥール夫人(1721-64年)の肖像だ。胸元を強調し、首筋を開いた服だ。富裕層の服装ということを考えても、オースティンとはかなり違う。

図表3 マリア・テレジア像

図表3は同時代のオーストリア女帝のマリア・テレジア(1717—80年)の肖像画だ。それと首筋を広げた服のデザインは共通する。1710-50年ころは豊作の記録が多く、一時的に気温が暖かくなっていたと推定される。

もちろんオースティンの住んだイングランド南部よりも、フランスとオーストリアは低緯度で、やや気温は高いようだ。また季節によって服の種類は違う。しかし地球全体の気温が18世紀前半は19世紀前半よりも暖かかったために、服のデザインが影響を受けたのかもしれない。

歴史を気温で振り返る

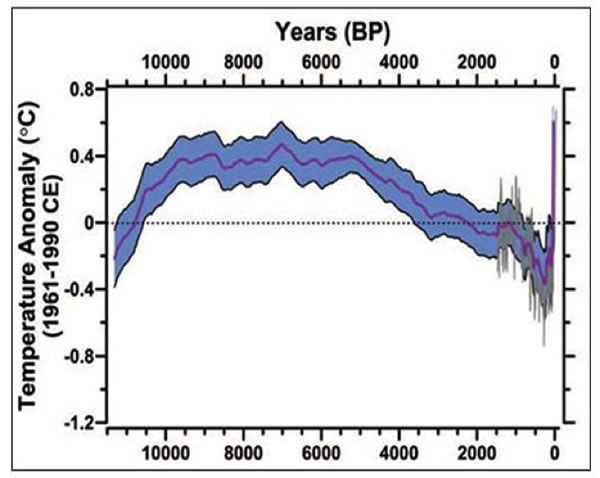

地球の気温は一定ではない。今年3月に英科学誌サイエンスに掲載された米オレゴン大学などの研究チームの論文では、過去1万年の推定気温が掲載されている。この論文の結論は、温暖化が過去100年で急速に進行したというものだ。この論文は適切ではないとの批判も出ているが、過去の気温が大きく変動していることが分かる。

ちなみに近年の温暖化の進行は、産業革命よる化石燃料の大量消費によってCO2が増加したことがきっかけと考えられている。今の気候変動の国際交渉では「産業革命前の気温からプラス2度以内に気温上昇を抑える」というのが目標だ。2度変化すると生態系に変化が訪れるという研究が多いためだ。しかし、その基準値になった「産業革命の始まる前の気温」というのは、直近の歴史の中ではかなり低めである。変動する気温に「基準値」を設けるのは、それほど意味があるとは思えない。

1000年から1300年ころまで続いた中世温暖期は、ヨーロッパでは産業革命の始まる前の気温(19世紀前半)より1度前後気温が高かった、つまり現時点と同じ程度の気温であったとされている。

このときは農業生産が向上し、その蓄積された富を背景にヨーロッパ世界が外に向かった時代だ。十字軍やバイキングなどの活動があった。

テレビアニメ化された童話『小さなバイキング ビッケ』(評論社)は、バイキングのフラーケ族の族長の息子で暴力嫌いのビッケが、頼りない「海賊」である仲間たちを知恵で助けながら冒険をする。

童話やアニメの中で、ビッケらは、氷に覆われている北極圏にある島グリーンランド近海を航海する。「グリーンランド」(緑の土地)とは、緑の草が生えていたことを見たバイキングが名付けた。温暖化の進行でここの氷が溶け出し、また「グリーン」になりそうな状況だ。

その後の1300年から1850年ころまでは、「小氷河期」という寒い時代が訪れる。19世紀後半の産業革命の開始のころより約1度、今より約2度平均気温が低く、世界的に天候不順が続き、飢饉が頻発した。

『歴史を変えた気候大変動』(ブライアン・フェイガン著、河出書房新社)という本によれば、1400年から1967年までに描かれた欧米の風景画6500枚を調査した歴史学者がいる。絵は天候の変化を反映していた。

15世紀初めから16世紀中ごろ、そして19世紀初頭は特に寒冷化が進行した。そのときには曇りの天気を描いた風景画が多い。そして温暖になった1850年以降には雲が少なくなる。19世紀初頭に活動した英国の風景画家ジョン・コンスタブル(1776-1837年)の一連の作品を見ると、確かに雲の多さが目立つ。

図表5 ジョン・コンスタブル『主教の庭からみたソールズベリ大聖堂』(1823年)

日本の歴史にも気候変動は影響している。青森県の八甲田山の麓にある三内丸山遺跡は今から5500–4000年前の遺跡だ。縄文人の食生活をみると、熊、猪、鹿、常緑広葉樹林から取れる木の実などを食べた形跡がみられる。このことから今より2-3度、当時の日本の気温が高かったと推定される。奥州藤原氏が栄えた10世紀から11世紀はヨーロッパの中世温暖期と重なる。東北が豊かだったのも、気温が温かかったことが影響したのだろう。

風景画の伝統のない日本では、絵から気候の変化を感じ取ることはできないが、1780年代は「天明の大飢饉」と呼ばれる長期の冷害が続いた。1782年の浅間山の大噴火が、太陽光を遮って冷害の一因になったとされる。また1830年代も冷害によって「天保の大飢饉」が生じた

歴史から読み取れる教訓とは?

このように歴史を振り返り、私は自分なりに気候をめぐる三つの事実を引き出している。

一つ目は、気候の変化は突如起こるということだ。そして人間は多くの場合、そうした変化を抑えることはできず、自然に翻弄された。しかし人間は適応の努力を重ねた。

二つ目は、気候は歴史に「すべて」ではないにしても、ある程度の影響を与えてきたといううことだ。そして、気候変動の結果、社会不安が必ず生じて「神の天罰だ!」と倫理にからめて騒ぐ活動家が登場する。現代に似た点がある。

三つ目は、いずれの時代の気候変動も、悲惨な飢餓はあったものの、人類は何とか生き残ったということだ。そして、お金を持っている人、そして富める国は被害が少ないという当たり前の事実に直面する。

これらの事実は楽観的にも、悲観的にも、とらえることができる。一例を挙げると、冷害と主食のジャガイモの疫病に直面した1840-50年のアイルランドでは、人口が820万人から650万人に減少した。そのうち100万人が移民になってアメリカやヨーロッパにわたり、推計150万人がこの期間に栄養不良と疫病で亡くなったとされる。

そのときアイルランドで地主階級を構成していたその地のイギリス人社会、さらには隣国で、当時の世界で最も富める国であったイギリスは、ここまでの悲劇には陥らなかった。『ディビッド・コッパーフィールド』『クリスマス・キャロル』などの小説で当時の英国を描写したチャールズ・ディケンズ(1812-70年)の小説に、多くの貧しい人が登場する。しかし悲惨な餓死は出ていない。

「金持ちになる」。これが気候変動に耐える一つの方法かもしれない。

また困難は、逆に新しい可能性を産むかもしれない。アイルランド移民の中には新天地のアメリカ大陸で新しい可能性を見つけた人もいる。ちなみにアメリカ大統領ジョン・F・ケネディを出したケネディ家、またロナルド・レーガン元大統領の祖先は、このときの飢饉で新大陸に渡った移民だったそうだ。「人間、万事塞翁が馬」で、何が幸せをもたらすかは分からない。

さて2050年には、地球人口は現在の64億人から100億人に増えると予想されている。CO2やエネルギー消費をこのまま放置すれば、温暖化は進行し、現在に比べて1度、産業革命前から比べるとプラス2度に達すると推定される。

その時の日本はどうなるのだろうか。

これまでの歴史からみると、温暖化を止めることはできなさそうだ。幸いなことに、日本は温帯に属し、温暖化のインパクトは強烈ではあるものの、熱帯の農業・一次産業に依存した国とは違って悲惨な状況になるとは思えない。日本の国力は今衰退の懸念が出ているが、世界から食糧が買えなくなるまで弱まるとも思えない。日本はありがたいことに、世界から比べれば「富める国」なのだ。

温暖化によって「困った、困った」といいながら、なんとか暮らしている。私はそんな未来を予想する。かつての先人たちがそうであったように。

このように考えると温暖化のリスクを過度に強調するのはばかばかしく感じる。リスクを減らすことができるならその努力をした方がいい。しかし、それを止める努力をするよりも、過去の経験を学びながら気候変動に適応する方法を考える方が、コストも手間も少なくてすむ。日本政府の温暖化対策費は、国と地方を合わせて年間約3兆円にもなる。この金額が膨らんだのは、原発、道路づくりなどの予算が二重計上されているためだが、それでも巨額だ。意味があるとは思えない巨額な支出よりも、適応策を考える方が合理的だろう。

(2013年4月22日掲載)

関連記事

-

第1回「放射線の正しい知識を普及する研究会」(SAMRAI、有馬朗人大会会長)が3月24日に衆議院議員会館で行われ、傍聴する機会があった。

-

はじめに 近年、日本社会では「カーボンニュートラル」「脱炭素」といった言葉が政治や産業、さらには教育現場にまで浸透し、あたかもCO₂削減こそが唯一の解決策であるかのように語られています。電力システム改革や再生可能エネルギ

-

先日、NHKが「脱炭素社会実現の道筋は」と題する番組を放映していた。これは討論形式で、脱炭素化積極派が4人、慎重派1名で構成されており、番組の意図が読み取れるものだった。積極派の意見は定性的で観念的なものが多く、慎重派が

-

「原発、国民的合意を作れるか? — 学生シンポジウムから見たエネルギーの可能性」を GEPR編集部は提供します。日本エネルギー会議が主催した大学生によるシンポジウムの報告です。

-

2月24日にロシアがウクライナに侵攻して以来、世界各地でインフラの「不具合」が相次いでいる。サイバー攻撃が関与しているのか、原因は定かではないが・・・。 1. ドイツの風力発電 ドイツでは、2022年3月4日時点で、約6

-

70年代の石油燃料にたよっていた時代から燃料多様化の時代へ 図1は日本の電源構成比率の推移を示しています。一番上がオイルショック時の1975年です。70年代以前は石油の値段が安かったため、石油火力発電の割合が多く全発電量

-

2050年にCO2をゼロにすると宣言する自治体が増えている。これが不真面目かつ罪作りであることを前に述べた。 本稿では仮に、日本全体で2050年にCO2をゼロにすると、気温は何度下がり、豪雨は何ミリ減るか計算しよう。 す

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」を「カーボンニュートラル」と呼ぶ習慣が流行っているようだが、筆者には種々の誤解を含んだ表現に思える。 この言葉は本来、バイオマス(生物資源:

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間